|

||||||||||||||||||||||

| HOME |

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

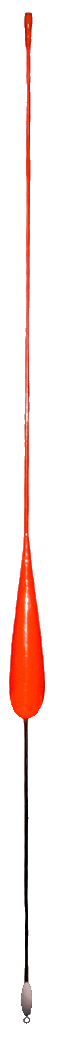

いままで述べてきた方法と実験を通し多くの形状を試し、その中でも特に高い運動性能を示した比率1:4.5を中心に、何種類かのウキを製作しました。それを東京湾の防波堤から三宅島の磯まで、何十回も釣行を重ね実釣もしました。雨や風の強い日、波の高い日や、穏やかな日、朝マズメから夜中まで、あらゆるフィールドで、約2年の歳月をかけて得られた形状を検証してみました。 我田引水、自画自賛にはなりますが、比率1:4.5は非常に感度が良く、小さな前触れアタリにも確実に反応します。波浪中での安定性も申し分なく、視認性もかなりのものです。 ただし、長いトップは横方向からの抵抗を受けやすく、強い風雨の中ではトップが斜めになってしまいます。これによって感度が落ちたり、視認性が低下するようなことはありませんが、弱点の一つだと言えます。 更に、全長が長いので振込フォームを誤ると、糸が絡まり易くなり、風が強い日は用心が必要です。恐らくはこのウキ最大の弱点だと思われます。 長い脚は横方向からの抵抗を受けやすく、潮の流れに乗り易く、素早くポイントまで餌を届けることができます。 更に、仕掛けを回収する際にも、1:4.5(沈降方向とは逆ですが)の比率は有利に働き、仕掛けの巻き取りが容易になります。 |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

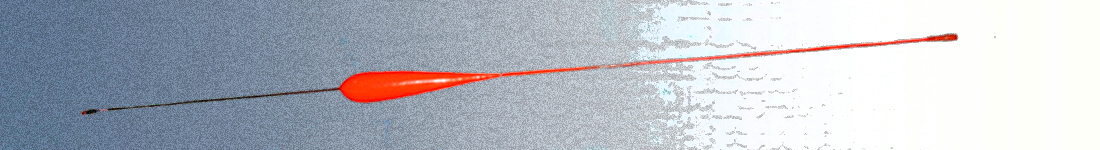

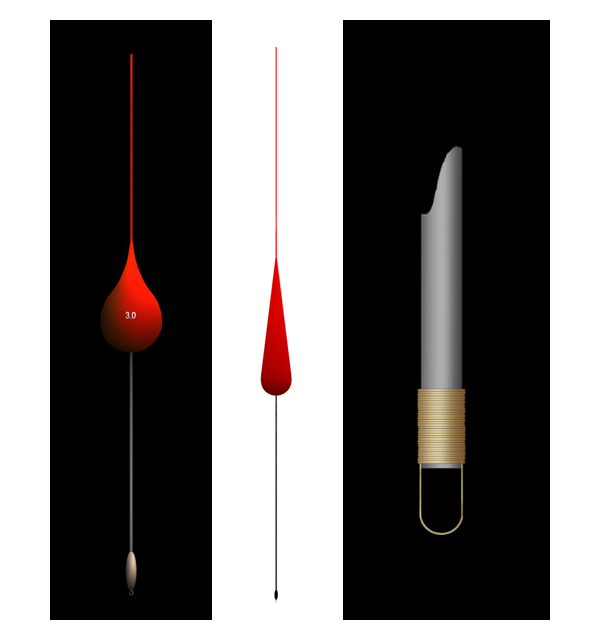

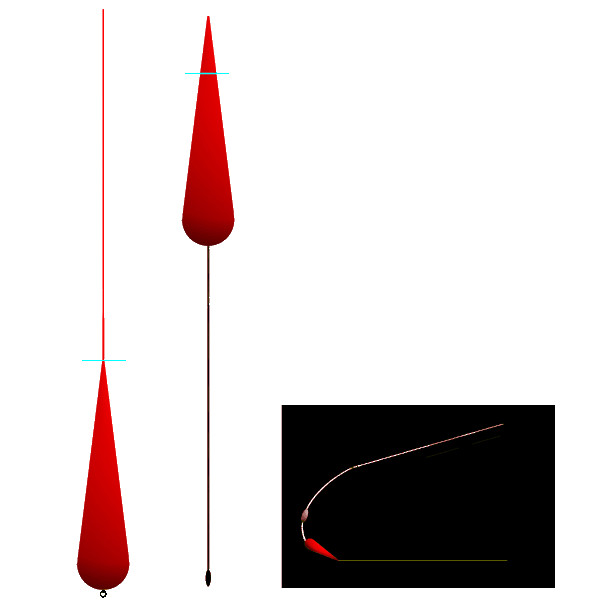

| ▲ 左から 【図-81】自作メジナウキ 【図-82】比率1:4.5ウキ 【図-83】おもり無し・脚部分 | ||||||||||||||||||||||

| 【図-81】は、三宅島釣行に際し製作した離島の「サラシ専用のメジナ(グレ)ウキ」で、自立タイプで3号オモリを負荷すると安定します。 離島のメジナは警戒心が少なく、鋭敏さよりサラシでの安定性に重点をおきました。またこれは高い位置からの釣りになるので、上からの視認性を高めるための工夫もしてあります。上部を逆テ-パーにし本体の体積を減らし、逆テーパーの部分が露出することで、視認性向上の役割を果たしています。 更に、全体を蛍光赤で塗装することでウキを見失うこともありません。 然しながら、このメジナウキは当初の目的であったものとは異なった方向へ向かってしまったので、その場に適したものであっても一種の失敗作です。また上下にチョコマカ動くように見え、好きなタイプではありません。 そして、強いサラシでは鋭敏な1:4.5より、やや感度を落とした1:35や1:3のような比率がより有利だと言うことが判りました。 【図-82】は理想的形状を持つと言っても差し支えの無いタイプですが、これは自立タイプではありません。初期のプロトタイプで、小さなナツメ型オモリにサルカンを装着してあります。現在はこのタイプを使用せず自立タイプでないものは全て【図-83】の方式に変更しています。 下は三宅島へ試験釣行した際のもので、手にしているのが全長600mmの自立タイプです。トップの径が3mmありオモリは7号装着です。遠投が可能で、磯の大物用にと試作したものですが、波の荒い離島の磯では繊細さは必要ではなく、アタリのとれる目印さえあれば良いとの印象を受けました。(乱暴かな?)  全長600mmの視認性は抜群で、順光ならば100m流してもアタリを確実に確認できます。試験釣行後は河口域で通常では届かないポイントのスズキ釣りに活用していましたが、漁船に糸を切られてしまい回収出来ず、失ってしまいました。視認性が高いだけに流されて行く姿をただ見つめるだけだったのは辛かったです。 サイドバー【左】は比率1:4.5の自立タイプで、オモリにサンルカンを埋め込んであります。このサルカンの埋め込みには細心の注意が必要です。失敗するとサルカンが回転しなくなったり、釣りの最中にスッポ抜けてウキを失いかねません。 【右】も比率1:4.5の大型タイプですが、自立方式ではありません。全長は700mmありありますが、重量は僅か18.5gです。 【図-84】は下部に脚が無いタイプで、重心位置が浮力の中心に近く、波浪中での安定性に欠け、横風の影響を受けフラ付きます。また、脚が本来受ける流れの影響無く、小さな流れへの反応が低下します。 長所としては糸絡みが少なく、振込フォームを選ばず、風のない穏やかな釣り場では比率1:4.5の本来の運動性能を発揮します。 【図-85】は長いトップを取り去ったタイプで、遠くへ流した際に視認性に問題が生じます。また波浪中では露出部分を多くしないと、著しく視認性が劣ります。然しながら、透明度の高い釣り場では充分に視認性が高く、小さな流れを捉える能力に優れ、潮の乗りも問題なく、振込フォームを選ばず、強い風の中でも糸絡みせず高い運動性能を示します。しかし、サラシには甚だ不向きです。 |

||||||||||||||||||||||

左から【図-24】下部に脚が無いタイプ 【図-85】1:4.5の理想形状 【図-86】飛ばしウキ兼水中ウキ 左から【図-24】下部に脚が無いタイプ 【図-85】1:4.5の理想形状 【図-86】飛ばしウキ兼水中ウキ 全長20mmのアタリウキ |

||||||||||||||||||||||

| 【図-86】は風の強い日に使用する飛ばしウキ兼水中ウキとして考案しました。投入後は水中でサスペンド(水中で浮力がゼロになり漂う様を指します)状態になり、連携させるアタリウキの適合オモリ(ミチ糸とハリスの間のオモリ))に引かれ定位置まで沈降します。これはなかなかの傑作です。 弾力のある塩ビのパイプが長く伸び、その中間にオモリを装着し一体化させてあります。投入時にはこのパイプが天秤の役を果たすので、強風下でも糸絡みを心配せす、軽いアタリウキを力一杯振り込めます。投入後は水中に定位し、流れの影響を受けて移動し、流れと風の向きが逆であっても、アタリウキが潮に乗り易くなるよう促します。 長竿向きで、投入する際は周囲に充分気を付ける必要があります。アタリウキは負荷オモリを装着しないタイプを使用し、飛ばしウキ自体は完全遊動で使用します。形状自体は比率1:4.5なので、高い能力はそのままで、優れた運動性能を維持し、シモリ玉のように大きな抵抗が生じず、魚に警戒心を与えません。ただミチ糸がパイプ通過する分抵抗が増加しますが、それ以上の効果が期待できます。 透明度の高い釣り場では、アタリウキとの双方でアタリをとることが可能です。その場合、飛ばしウキは目立つ色で塗装しておく必要があります。 |

||||||||||||||||||||||

▲ 【図-86】右からサルカン付きオモリ・ウキ止め・ビーズ玉・本体・アタリウキ(シモリ玉)・ウキ止め  【図-87】 携帯に便利で万能に使える仕掛け・ヘチ釣り向き  【図-88 】斜めウキ |

||||||||||||||||||||||

| 【図-87】は竿下の釣り用にデザインしたもので、浮力をギリギリまで抑制し、アタリウキの浮力のみで辛うじて浮揚するタイプです。このタイプは40mm程度の小型のものから150mm程度の大型のものまで幾つか製作しました。塩ビ管が本体中央を貫く中通し仕様です。本体をどの程度の水深に留めるかは、釣り場の状況により異なりますのでウキ止めで調整します。この辺の使い方は【図-86】の飛ばしウキ(水中ウキ)と全く同じで遊動式か固定式かも状況に応じて判断します。 円錐ウキ本体は水中にあり、仕掛けの全重量を支える役を果たします。浮揚するウキで仕掛け全体を支えるとなるとウキの大型化は避けられませんが、この方法ですと浮力の小さいものをアタリウキに使用でき、竿下の、それもある程度の深場を探る釣りに適します。大型のウキが見えるのは割りとカッコ悪いものですので… |

||||||||||||||||||||||

|

理想的な形状と言える比率1:4.5を基本に幾つかの試作をしましたが、どれも予想通りの性能を発揮しました。前触れアタリを大切にする繊細な釣りを好む釣り人には理想的なウキだと言えます。 特に【図-82】の自立タイプは、繊細な前濡れアタリを確実に表現でき、アワセのタイミングを逃すことはありません。クロダイ(チヌ)釣りには最高の武器となる筈です。 |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

Traditional Japanese colors |

||||||||||||||||||||||