|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

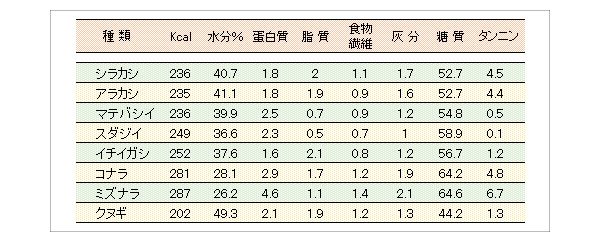

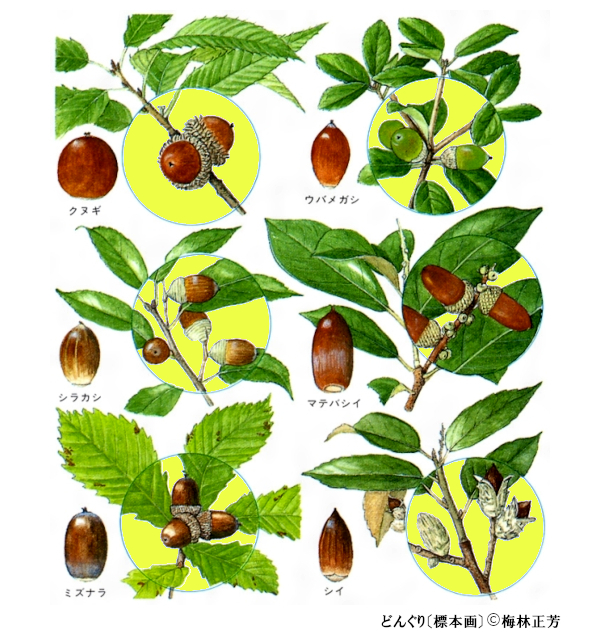

| 団栗(ドングリ)は、ブナ科の植物である小楢(コナラ)、水楢(ミズナラ)、橡(クヌギ)、柏(カシワ)、粗樫(アラカシ)、白樫(シラカシ)等の果実の総称です。特にクヌギを指してドングリと呼ぶ場合が多く、同じブナ科である栗(クリ)は何故かドングリとは呼ばれません。 ドングリに使われる漢字の「団栗」は、「団」の字がもともと「まるい・まるくまとまる」等の意味があるところから、円い栗なので「団栗」が当てられたようです。あの「帽子」のような特徴的な部分は「殻斗(かくと)」と呼ぶそうで、種子に栄養を行き渡らせる役割があるそうです。 果実の形状は円いものから細長いものまで様々あり、橡(クヌギ)、棈(アベマキ)、柏(カシワ)は球形、白樫(シラカシ)広楕円形、水楢(ミズナラ)は卵状楕円形、粗樫(アラカシ)、姥目樫(ウバメガシ)は楕円形、小楢(コナラ)、馬刀葉椎・全手葉椎(マテバシイ)は長楕円形をしています。 ▼ 栄養成分は種類によって多少の違いがありますが、蛋白質と脂質が豊富に含まれるのは共通です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

▲ ドングリ100gの栄養価 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

丸枠内の黄色は当サイトでの着色 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本では縄文の時代からドングリを食料としてきた歴史があります。今でも一部地域ではドングリを使った食品が生産されてもいます。長崎県では①馬刀葉椎(マテバジイ)の焼酎が造られ、鳥取県でも②どんぐり焼酎が造られています。 また、高知県の③樫(カシ)豆腐や宮崎県の樫蒟蒻(コンニャク)等は、韓国の⑥トトリムッが原形だと判りますが、今やその地方の伝統食にもなっているようです。 そして、岩手県では餡にドングリを使った④しだみ団子が有名ですし、長野県では⑤どんぐりコーヒーが作られています。 今のところ、どれも大した生産量ではありませんが、町興しの一環として行われているようで、新たなメニュー開発を積極的に行っている地方も増えて来ています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 今では食べたことがある人さえ稀なドングリですが、戦中戦後の食糧難の一時期には代用食として利用されたとの記録もあります。問題は非常に栄養価が高いものの、タンニンの強い渋みが食品としての利用を妨げていることです。 試しに何度か「あく抜き」をして澱粉を取り出したことがあります。当然「渋み」は除去できていましたので、「あく抜き」さえすれば問題なく食べられることが証明できました。ただ「あく抜き」はひたすら面倒ですが… |

|||||||||||||||||||||||||||||||

中国のどんぐり料理 橡子豆腐 韓国のものと同じように見えるが果たしてその味は… |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 海外でのドングリに対する評価は日本とはやや異なるようで、西洋ではタンニンは「消化器の損傷や蛋白質の吸収を阻害する作用がある」とのことで「毒」だとの認識が強く、食料に供することには抵抗があるようです。 ただ、西洋でも日本同様に古くから食用としてきた長い歴史があるので、今でもドングリを使ったリキュールやコーヒー(代用コーヒー)があり、必ずしも食品としての利用価値が下がった訳ではないようです。 ドングリを使ったものとしては、スペインのリキュール「リコール・デ・ベリョータ」▼が有名で、一般的に飲まれているメジャーなものだそうです。 また、直接ドングリを食べる訳ではありませんが、ドングリを食べて育つイベリコ豚は、その肉質の良さから世界中の食通から高い評価を得ています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ある実験で、野ネズミの一種「赤ネズミ」を二つのグループに分け、タンニンを含む餌と含まない餌とで飼育すると、タンニンを含む餌で飼育したグループには必ず死ぬ個体が出ることが報告されています。 しかし、徐々にタンニンの量を増やす実験飼育では死ぬ個体は出ないそうです。タンニンで死ぬ個体が増えるようでは、とっくに絶滅していても何ら不思議ではありませんし、他のものを食料とするように進化して当然の筈です。 毒となるものを食料として摂らざるを得ない生物は、得てしてその毒を帳消しにする酵素のようなものを体内に持つものが多く、毒虫や毒蛇も自分の毒で死ぬことはありません。コアラにしても通常では有毒なユーカリの葉を常食としています。 森の小動物はタンニンの毒を和らげる為に、タンニン結合性唾液蛋白質と呼ばれるものを持ちます。この蛋白質はタンニンと結び付くことでタンニンの毒性を抑制する働きをします。通常時はそう多く分泌されるものではありませんが、必要に応じて増えたり、減ったりします。またタンニンを分解する酵素を出す腸内細菌もいるようです。 コナラのドングリ(9000個)を調査したある研究結果では、タンニンの含有量が0.1~3.1%と大きな開きあったことが報告されています。これは大変面白い結果で、タンニンを含まないドングリであれば、ネズミの格好の餌となり、コナラは子孫繁栄を諦めたも同然で、タンニンを多く含むドングリだけでは、地中に運ばれる機会が失われ、やはり子孫繁栄に悪影響を及ぼすと言うドングリのジレンマが見えてきます。 自然界の摂理とは全くもって不思議としか言いようがありません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 佐賀県のとある会社(団体?)が町興しと無駄な資源の有効活用を目指し、樫の木のドングリでエタノールを生産しようと計画し、県知事に協力を要請したことがありました。 ドングリの種子はその56%が炭水化物で、県の工業技術センターによると、そこから12%のアルコール発酵が得られ、焼酎の生産では米麦を混ぜることにより発酵が13%ほどになったそうです。思いつきとしては素晴らしいのですが、何故ドングリなのかと言うと、「今ではイノシシしか食べず、ただ土に帰っていくだけでは勿体無い」がその理由となっています。さてさてこれはどうなのでしょうか。 要請に対し知事は、車の燃料として考えた場合は、ドングリが大量に必要になる。イノシシの餌になっているのであれば、ドングリの減少が農産物の食害増加に繋がる危険はないのか。また森の樹木の更新や、目に見えない小さな生き物たちの生態系への影響も懸念されなければならないし、コスト対効果についても語っています。的確で妥当な答えだと思います。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 熊や猪は肉食獣だと勘違いしている人もいますが、実は雑食で主な食料は木の実なのです。この木の実が無くなれば人里へ下り、農作物を漁るのは生きてゆく為に致し方ないことなのです。 それでは熊や猪の餌となる木の実が減少した理由は何処にあるのでしょうか。ここ数年の夏の異常とも言える暑さか原因だとも云われますが、定かではありません。ただ、温暖化が何らかの影響を及ぼしているのは確かなようです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ドングリは非常に栄養価が高く、ネズミやリス等の小動物から、熊や猪等の大型獣までが命の糧としています。この素晴らしい森の恵みをもたらす木々は、森に生きる動物(特に小動物)の命を巧みにコントロールしていることが最近の研究結果から判ってきました。 種子散布器官を持たないドングリは、主に重力散布のみに頼ってきたものと思われてきました。つまり、樹から落ちて転がることで散布を図っているのだと解釈されていた訳です。ところが、自らを小動物の餌とすることが実は種子散布として機能していたのです。 生き物は全て己の子孫を残すことに必死です。落としたドングリを全て食べられてしまっては子孫繁栄は「お先真っ暗!」になります。そこで彼らは動物の生息数をコントロールしながら繁栄を試みる術を身に付けたのです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 昔から「竹の花は不吉」とされ、花を付けるとその後一気に枯れてしまいます。全ての根が地中で繋がっているだけに厄介で、見渡す限りの竹林がいとも簡単に全滅してしまいます。その時、大量の花が地面に落ち小動物の格好の餌となり、たらふく餌を食べた小動物は爆発的にその数を増やします。問題はその先で、増えた数に見合うだけの餌が確保できずに飢餓が訪れます。 竹の開花は2度ほど見たことがあります。最初は子供時代で、その次は大人になってからで、毎年キャンプを楽しんでいた中禅寺湖周辺です。この辺りは笹が非常に多く鹿にとっては良い目隠しになると同時に大事な餌ともなっていました。その笹が全山一斉に枯れてしまったのです。笹が全滅したことで植生も大分変化しました。また、餌が乏しくなった鹿が木の皮を剥いで食べてしまう食害が多発しています。木の種類によっては皮を剝がされると枯れ死してしまうものもあり、大きな問題となりました。 ドングリも竹の開花と同様に、大量に実を付けた後は小動物が爆発的に増えますが、落とした実が全て食べられてしまっては元も子もありません。繁栄の機会が失われてしまいます。唯一の救いは竹のように全ての根が繋がってはいる植物ではないので一斉に数を減らしてしまう様なことはない点でしょう。 また、自然界の仕組みは良く来たもので、小動物は食べきれないドングリを巣に持ち込んで保存する習性があり、必要以上に巣に持ち込まれたドングリには必ず食べ残しがでます。そこでドングリに繁栄のチャンスが訪れることになります。 発芽する為には地中に潜らねばならなりませんが、自分で地中に潜る力を持ち合わせてはいません。そこで小動物が利用されます。地中に残されたドングリの幾つかは、目出度く発芽を迎えることができます。それは種の繁栄が取り敢えず成功したことを意味します。 子孫が無事発芽したことを知ると、その翌年には極端にドングリの供給量が意図的(?)に縮小されます。小動物がそのまま爆発的に増え続けては種の繁栄にとって危険だからです。こうして森の小動物はドングリによってその生息数がコントロールされ、森の秩序が護られているのです。実に見事な仕組みです。そして大型獣もその影響を受け人里に下ることになります… |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||