|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 荏(エゴマ)は学名を Perilla frutescens var. frutescens と言い、胡麻の仲間と思われがちですが、シソ科の一年草で、青紫蘇(青シソ)の仲間です。原産地はインドの高地から中国は雲南省の高地にかけて一帯と考えられています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

荒神山遺跡 (長野県諏訪市) 出土品 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 種子や葉は食用に、種子は油を採るために栽培され、日本では福井県三方町の鳥浜遺跡や長野県諏訪市の荒神山遺跡(炭化した縄文人が栽培した可能性もある植物の種子)等から出土したことで、縄文時代から日本各地で栽培されてきたものと考えられています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

縄文人が栽培した可能性がある炭化した植物種子の塊 (荒神山遺跡) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原産地される東南アジアの国々でも、紫蘇(シソ)系の品種が好まれる地域、荏(エゴマ)系の品種が好まれる地域、その両方が栽培される地域等が有り、原産地とされる東南アジア周辺では、紫蘇(シソ)とも、荏(エゴマ)とも、判別できない未分化の品種が数多く発見されるそうです。

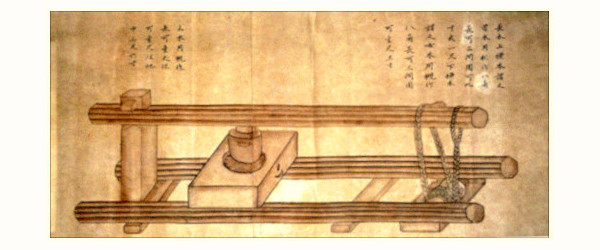

エゴマが日本で食用油として使われるようになったのは、平安時代初期(859-877年)だと云われています。最初にこの油を絞ったのは離宮八幡宮の神官が、「テコの原理」を応用した搾油器「長木」なるものを発明したことに始まりです。 この発明で搾油が以前より容易になり、絞った荏胡麻油は燈明用として奉納、宮中にも献上され、製油発祥の地とされました。 そして、この製法が全国に広まると、朝廷より「油祖」の名を賜り繁栄して行き、鎌倉時代に入ると大山崎油座(おおやまざき あぶらざ)制度ができ、全国の販売権を独占し、許状無しでは油商人は油を扱うことはできなくなったそうです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

上は山崎離宮八幡宮に伝わる長木(ちょうぼく)の図 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| しかし、この繁栄も徳川中期に安価で生産効率の良い菜種油が登場するまでで、その後一気に衰退して行き、主力産業は授受に茶に移ってゆきました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

この神社のあった大山崎の山城地域は、京都府南部の信楽山地、西山、京阪奈丘陵に挟まれた地域で、豊臣秀吉と明智光秀の※山崎の合戦で有名です。 ※天正10年(1582年)高松城攻城戦から引き返してきた羽柴秀吉が、摂津国と山城国の境に位置する山崎で、明智軍と激突したもので、山崎合戦または天王山の戦いとも呼ばれます。 ▲ 図のクリックで合戦全体の拡大画像を表示します ※天正10年(1582年)高松城攻城戦から引き返してきた羽柴秀吉が、摂津国と山城国の境に位置する山崎で、明智軍と激突したもので、山崎合戦または天王山の戦いとも呼ばれます。 ▲ 図のクリックで合戦全体の拡大画像を表示します

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 荏油(エゴマ油)は胡麻油同様に食用以外にも、灯りや、雨具の防水、建築(家具)資材の防腐剤等の用途で使われますが、江戸時代後期の菜種油の登場と共に廃れ、明治に入ってからは中国東北地方や朝鮮半島から大量に安いエゴマが輸入されるよううになり、国内の生産農家は壊滅的な打撃を受け、今では僅かに福島県、岩手県、岐阜県、宮城県等の極一部の農家に残るだけとなりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 最近の健康ブームで「エゴマ」に僅かですが復調の兆しが見えますが、主に搾油用の栽培だと考えられ、葉を常食する韓国と比較すると淋しい限りです。 国内産のエゴマの葉は肉が薄く、柔らかさもいまいち、品質的では韓国産より数段劣るようで、まるで相手になりません。▲写真は直輸入されたもので、大変優れた韓国の農産品です。 多くの人がエゴマの葉を常食し、その需要さえ高まれば、日本には世界最高の優れた農業技術があるので、負けないような優れた農産品に仕上げるのは難しいことではないように思えますが、ただ栽培に適した土壌であるか否かは如何ともし難いのですが… そして、これが一番難しいと思えるのが特有の香りです。好きな人には魅力なのですが、嫌いな人にとっては当に「蛇蝎の如し」です。 ▼ 左が種を付けたエゴマ、右がレモンエゴマの花 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 胡麻は中国、インドなどアジア地域では古くから栽培され、種子に油分を多く含むため搾油に利用され、中国料埋や韓国科理には胡麻油が無ければ独特の風味が失われてしまいます。 胡麻油は胡麻(ゴマ)の種子を焙煎してから搾油したもので、使うゴマの種類と焙煎の度合いにより、幾つかの種類に分類でき、黒胡麻を絞った黒絞り(くろしぼり)と白胡麻を絞ったものを白絞り(しらしぼり)があります。 中華料理や韓国料理に使われるものは、黒絞りより更に濃い色と強い香りを持たせたタイプで、200℃以上の高温で焙煎し搾油したものです。日本料理でも、江戸前のてんぷらには欠かせない大切なものですが日本領に使われる透明な太白油は、ほとんど生のままの胡麻を絞ったもので、独特の風味はありませんが、特有の旨みがあります。▼九鬼産業の胡麻油4種 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 胡麻油は、リノール酸45%、オレイン酸39%など、不飽和脂肪酸が中心で、酸化しにくい特徴があり、近年特に注目され始めたのが、含まれるゴマリグナンによるところが大きいと言えます。 胡麻のリグナン化合物のセサミンは非常に強い抗酸化物質で、肝臓の活性酸素を取り除き、その機能を高め、飲酒後のアルコール分解時のアセトアルデヒドの生成を抑える働きあり、悪酔いや二日酔いを防止する効果もあると言われています。 動物実験ではセサミンを与えられたマウスは、与えられなかったマウスに比べ、早期に血中アルコール濃度が低下したとされていますが、胡麻ペーストをタップリと摂取させた場合のことです。 胡麻を多く摂取すれば「老化の進行防止」や、紫外線による「シミやシワ防止」に効果が期待できるとも言われていますが、過剰摂取はアレルギーの原因もにもなり「過ぎたるは猶及ばざるが如し」です。 この種の研究データは所詮は実験室レベルのものだと考えておいた方が良いのかも知れません。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

胡麻の花 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 脂肪はエネルギー効率に優れ、私たちには不可欠な栄養素の一つです。脂溶性ビタミン(AやE)の体内への取り込みや、ホルモンやビタミンD(生成には紫外線も必用とします)の材料となったりと、大変多くの仕事をしています。 昨今は、まるで成人病の元凶のような言われ方をされていますが、成人病はあくまでも過剰摂取(脂肪に限らず)が主な原因で、それ以外にも様々な要素が加わり発症します。決して単純な原因だけで成人病は引き起こされる訳ではありません。 脂肪酸には、バターやラード等の動物性脂肪に多く含まれる「飽和脂肪酸」、オリーブ油等に多く含まれる「1価不飽和脂肪酸」、えごま油や大豆油等に多く含まれる「多価不飽和脂肪酸」があります。このうち動物性の飽和脂肪酸は安定した構造を持ち、一方エゴマ油等の多価不飽和脂肪酸は、非常に不安定な構造を持ちます。 飽和脂肪酸はエネルギー源になり易く、これを多く含む食品は大体が高カロリーです。当然、食べ過ぎると「皮下脂肪」として蓄積され「デブ」になると云われています。 不安定な不飽和脂肪酸も当然エネルギーに変換はされますが、こちらには特筆すべき多くの優れた働きがあります。特に多価不飽和脂肪酸の中でもオメガ3脂肪酸(α―リノレン酸)は、私たちの体に絶対欠かすことが出来ずまた体の中で作る事が出来ないので、食物から摂取する必要がある「必須脂肪酸」です。 エゴマにはα-リノレン酸と呼ばれる不飽和脂肪酸が豊富に含まれ、人の体内でEPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸・青魚に特に多く含まれる油分)に交換される重要な原料となります。ビタミンB1、ビタミンB2,カルシウム、タンパク質等も豊富に含みます。 植物性の油であるリノール酸や、アラキドン酸、リノレン酸等の多価不飽和脂肪酸は、血液中のコレストロールを下げる働きがありますが、アラギドン酸の過剰摂取は、アレルギーを引き起こし、炎症を促進させるともいわれています。 一方このアレルギー症状を抑制する働きを持った物質がEPAやDHAです。つまり、エゴマにはα-リノレン酸が豊富に含まれ効果的にアレルギーを抑制することが期待できる優れた油であることが解ります。 但し、不飽和脂肪酸は大変酸化し易いのが弱点で、酸化を防ぐ働きのあるビタミンEを同時に摂るなどの工夫も必要になりますし、熱にも弱いので、揚げ物や炒め物には不向きです。生で使えるドレッシングが恐らくは最適な使用方法かと思われます。 エゴマ油の摂取推奨量は政府の発表しているオメガ3脂肪酸の推奨量に基づいて決められます。平成17年に厚生労働省が定めた「日本人の食事摂取基準」の中でオメガ3脂肪酸の目標摂取量は成人男性で2.6g以上、成人女性で2.2g以上が推奨されています。 詳しくは下の日本人の食事摂取基準図表編(PDF 128KB)をご覧下さい。この平成17年度から平成21年度の5年間使用する「日本人の食事摂取基準(2005年版)」は、平成16年10月25日(月)に「日本人の栄養所要量-食事摂取基準-策定検討会」においてとりまとめられたものです。 ● 日本人の食事摂取基準図表編 (PDF128KB) ● エゴマの栄養特性とその利用および荏油の酸化安定性 (PDF) 名古屋文理大学紀要 第5号(2005) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

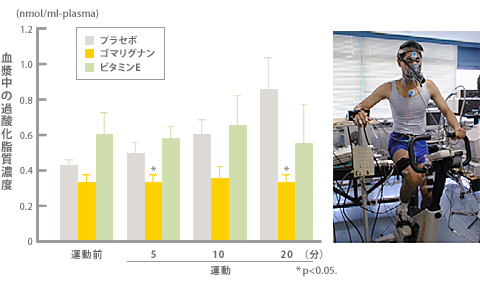

| 下はサントリー健康科学研究所ホームページからの転載です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 体内におけるゴマリグナンの抗酸化効果(アンチエイジング効果) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

サントリーでは、ゴマリグナン(主成分であるセサミン)を使ってヒトに効くかどうか試験を実施しました。ヒトに激しい運動をさせることによって体内にサビの原因となる活性酸素を蓄積させる方法です。 この試験は京都大学との共同研究で行い、下の写真のようにスポーツクラブによくあるエアロバイクで自転車こぎをして、腕の静脈から時々血を採り、血液中の酸化された脂質を測定する事で、活性酸素の影響を測定する試験を行いました。 同じ人に3回試験をし、①プラセボ((全く効果のない食用油を入れたカプセル) を飲んだ時、②すでにヒトで活性酸素を除去することが証明されているビタミンE(200mg)入りのカプセルを飲んだ時、③そしてゴマリグナン(36mg)入りのカプセルを飲んだ時と、それぞれ運動前、運動開始5分、10分、20分後で体内に発生した活性酸素の影響を測定しました。 下のグラフのように、プラセボでは運動とともに血液中の脂質が酸化され、体内に活性酸素の影響が出てきますが、ビタミンEのみの飲用では顕著な抑制効果がありませんが、ゴマリグナンを飲用すると、運動による過酸化脂質の上昇が抑えられる事(すなわち体内の活性酸素を取り除く事)がわかりました。 このようにゴマリグナンの抗酸化作用が実証され1999年の医学会総会記念日本体力医学会シンポジウムで発表されました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ヒトにおける活性酸素除去効果 運動の前後で過酸化脂質の量を測定 出典:Biofactors. 11, 11-13. (2000) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||