|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

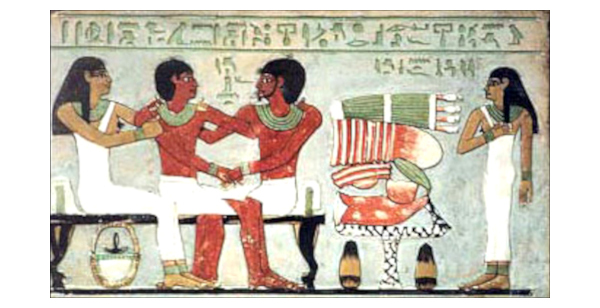

| ニンニクは、ユリ科ネギ属の多年性植物で、別名オオニンニク、オオビル、ヒルと呼び、中国では大蒜、葫、英語はガーリック(garlic)です。 ニンニクは葉の形から、アングロサクソン語で槍(ger)と、辛い味(leak)をとって名付けられました。学名をAllium sativum.と言い、植物学者のカール・フォン・リンネがニンニクを意味するラテン語Alliumを属名に、栽培を意味するsativumを種名に命名したものです。 栽培の歴史はかなり古く、クフ王のピラミッド内部の壁画に、労働者がにんにくを食べ厳しい労働に耐えている姿が描かれています。この頃には既に玉ネギや大根と共に栽培されていたと記録されています。 また、ニンニクは食料以外に、肉類や魚類の保存に使われたりして利用されていたようです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 然しながら、その原産地となると定かではなく、一説には中央アジアの植物「アリウムロンギクスビス(Allium longiuspis)」であると考えられています。 栽培植物の原産地の特定は「栽培植物と農耕の起源」(中尾佐助 岩波書房)によると、 「良く似た近縁の野生種を探索し、それらが多く見つかった所を、その栽培植物の原産地とする。」とありますが、ニンニクには現在栽培されている種以外に、類似の野生種が全く見つかっていません。 農作物の起原の研究で有名な遺伝学研究者で、ソビエトの作物改良研究の責任者であったニコライ・ヴァヴィロフ(右サイドバー)が当時の国家事業として採取した栽培植物の品種や遺伝子調査でも、ニンニクの野生原種と思われるものは一切見つからず、中央アジア付近がその原産地ではないかと推論しました。 ソビエト社会では結果が出せることが重要で、ニコライ・ヴァヴィロフも国家の意向には逆らえなかった苦渋の選択だったのでしょう。余り寒い地方での栽培には不適で、登場する最古の記録が、エジプトやギリシャ等の温暖な地中海性気候の地方であることから、このあたりが原産地ではないかとの説や、暖かい西アジアを原産とする説もあります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

クリックで拡大 ▲ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| エジプトではピラミッド建設の労働者にニンニクが配給されていました。ツタンカーメン王墓からはニンニクの鱗茎が完全な状態で6個発見されていますし、ピラミッドの壁画にニンニクを食べる労働者の絵が見つかってもいます。(上の壁画・エジプト第12王朝) ニンニクには疲労回復のビタミンと言われるビタミンB1が豊富で、過酷な労働のスタミナ源と疲労回復の妙薬として大きく貢献したのだと思います。ヒマラヤ登山のシェルパは、今でも食事の際に必ずこのニンニクと唐辛子を細かくすり潰したものを食べています。また 古代ローマでも力を必要とする労働者や兵士、奴隷や剣闘士に、スタミナ源としてニンニクが与えられたと記録されています。 博物学者で政治家にして軍人のガイウス・プリニウス・セクンドゥス(大プリニアス)は、その著書「博物誌」の中で61種類もの病気に対すニンニクの効果について記しています。 ピラミッドの建設当時には既に栽培され、その効果を有効活用していたようで、紀元前1500年頃のエジプトの古文書には既に多くのニンニク利用法が書かれ、体の衰弱や頭痛、喉のハレなどに薬として利用されてもいたようです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

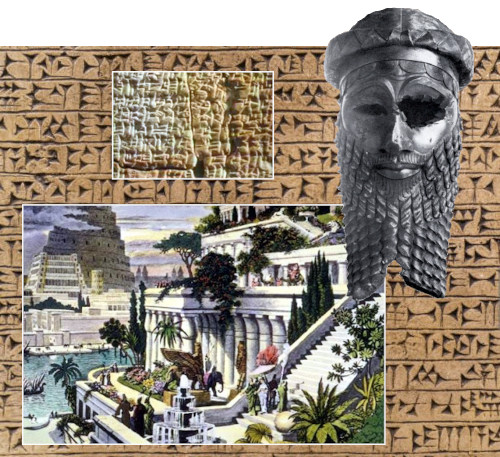

紀元前600年頃の空中庭園の想像図とその実在を示す出土した粘土板 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新バビロニア王国の首都バビロンでは、ネブガドネザルⅡ世が最愛の妻アミティスのために首都バビロンに作らせた、といわれている空中庭園(Hanging Gardens)でニンニクの栽培が行われていたことを記した粘土板(が発掘されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本のニンニク栽培に関しては、「本草和名(918年)」に記録されているのが最古の記述です。 「古事記」や「日本書記」の日本武尊命(ヤマトタ1ケルノミコト)とニンニクの逸話から、既にその当時ごく限られた場所ではニンニクの栽培行われていたと思われています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ニンニクは西域を経て中国に伝わり、日本へは約2000年前の崇神天皇時代に、中国から朝鮮を経てきたと考えられています。「古事記」や「日本書紀」にもニンニクに関する記述があり、平安時代の植物事典「本草和名」には大蒜(於保比留)の名で記載されています。 また紫式部の「源氏物語」には「極熱の薬草」として登場しますし、江戸時代の宮崎安貞の農業全書には、ニンニクは農家にとって欠くことの出来ない大切な作物であると記されています。今考えている以上に日本ではニンニクが古くから活用されていたことが分かります。 ニンニクの主要成分のビタミンB1は糖質を分解しエネルギーに換える大切な栄養素で、このビタミンが不足すると糖質の代謝が効果的に行われず、疲れ易くなり、体力が低下します。ビタミンCと同じ水溶性ビタミンですので、3~4時間もすると尿として対外に排泄されてしまいます。 多めに摂取しても問題はありませんが、このニンニクを多量に摂取すると、思わぬ落とし穴が待っていることになります。すりおろしニンニク等の常食には注意が必要です。(後述) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ニンニクは食後の口臭が気になる食品の代表格です。皆が食していれば問題は無いのでしょうが、そうでもで無ければこれはかなり深刻な問題となります。 この強烈な匂いの源は、硫化アリルの一種であるアリシンとい う成分で、強い殺菌作用があり、体内ではビ タミンB1と同じ効果を発揮します、ビタミンB1は炭水化物をエネルギーに変える働きをしますが、消化吸収があまり良くありませんし、水溶性ビタミンですので体内に蓄積させることができません。ところが一旦アリチアミンに変化すると、消化吸収が非常に良くなり、体内に蓄えることができる脂溶性に変化します。排泄され難くくなり、B1単独に比べ疲労回復効果が飛躍的に増加します。このことにより、筋肉 のエネルギー源であるグルコースの生成と代謝を高め、体の疲れを効果的に取り去ります。同時にスコルジニンにも疲労回復効果があると共に強壮効果もあり、不許葷酒入山門(くんしゅ山門に入るを許さず)の要因ともなっています。 また、ニンニクにはアドレナリン分泌を促して(血糖値を上げる働きがあるので糖尿病の持病を持つ方は要注意!)交感神経を刺激する作用もあります。この他にも、殺菌作用・血栓予防・動脈硬化予防・ガン予防等の薬効があるとされます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1989年にアメリカ国立ガン研究所と北京ガン研究所との共同研究による「ニンニクとガン発生に関する疫学データ」が発表され、中国山東省で実施した調査結果から、ニンニクの摂取量が増加すると胃ガン発生のリスクが減少することが明らかにされました。

調査結果から有効量を計算すると1日約5gになり、これはニンニク1カケに相当します。 Allium vegetables and reduced risk of stomach cancer. (You WC, Blot WJ, Chang YS, Ershow A, Yang ZT, An Q, Henderson BE, Fraumeni JF Jr, Wang TG.)J Natl Cancer Inst 1989 Jan 18;81(2):162-4 また、1999年の日本と中国の共同研究では、胃ガンと食道ガンの発生頻度が最も高い地域の一つである江蘇省揚中市で、ガンの発生率とニンニクや玉ネギなどのアリウム属や野菜の摂取量の関係を調査した結果、アリウム属の野菜を週に1回以上食べている人は、月に1回以下の人に比べて、胃ガンや食道ガンの発生は3分の1程度であったと報告されています。またニンニクの摂取が多いと大腸ガンの罹患率が低いとも報告されています。 Protective effect of allium vegetables against both esophageal and stomach cancer: a simultaneous case-referent study of a high-epidemic area in Jiangsu Province, China.(Gao CM, Takezaki T, Ding JH, Li MS, Tajima K.)Jpn J Cancer Res 1999 Jun;90(6):614-2 ニンニクは大変刺激の強い食品です。空腹時の多量摂取は胃を痛めるので注意が必要です。(そんな人はいないでしょうが…)また過剰摂取は貧血を誘発する危険もあり、体力増強とは相反する結果を引き起こします。更に、ニンニクには多量のアリシンが含まれます。この成分は赤血球中からヘモグロビンを追い出す働きをします。良いことばかりでは決してありませんので、ほどほどに…! |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 人民網日本語版の2008年7月9日付けの記事に面白いものを見つけました。「ニンニク風味のネギ誕生」と題し、新開発の野菜の紹介です。(下が記事の内容で原文のままです)残留農薬の心配が無ければ食べてみたくなりません? このほど、ネギの香りとニンニクの辛みの双方を有したネギの新品種の栽培が天津市で成功した。口当たりが良いのみならず、「身長」はなんと平均1メートル80センチ、高いものでは2メートルのものもある。1ムー(0.067ヘクタール)あたり8千キログラムの収穫が可能で、収穫率もネギの中で最高を誇る。「今晩報」が伝えた。天津市科学技術協会の陳光星委員によると、このニンニク風味のネギは同市津宝ネギ・ニンニク研究所が長年の研究の末開発したものであり、ネギ、ニンニク双方の植物の長所を有している。気になるその味は、ネギのシャキッとした甘い香りと同時に、辛く、淡いニンニク風味が感じられ、ニンニクの茎の味によく似ているという。 この生地が出て既に17年経つがいまだにお目にかかったことがありません。採算が合わずに出荷できないのか、スジっぽくて不味いかの何方かでしょう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 体力を極端に消耗するスポーツ選手や、時間が不規則で睡眠不足に陥り疲労が蓄積しやし芸能人に愛用者が多いと言われるニンニク注射は、疲労回復に即効性がある特効薬だと言うことで、一部の人達には大変人気の高い疲労回復手段です。 注射の主成分は「ビタミンB1」で、血管に直接注入することで、短時間に全身に行き渡り、蓄積された疲労の原因物質である乳酸を効果的に分解します。即効性の秘密は豊富なビタミン群とアリナミンで、「ニンニク注射」とは呼ばれていますが、ニンニクは一切含まれていません。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ビタミンB1(化学名チアミン:(Thiamin, Thiamine )は米糠(ヌカ)から最初に発見されたことで知られ、これが不足すると脚気などを引き起こすことで知られています。 水溶性ですので多量に摂取しても使われない分は体外に排出されてしまいます。またこのビタミンは、効率的に糖質や脂肪酸を燃焼させエネルギーに換えてくれますので、血流が良くなり、新陳代謝が活発になり、疲労を回復が期待できます。 注射後に感じるニンニク臭は、ビタミンB1に含まれる硫黄成分によるもので、この硫黄成分のジスルフィド類(二硫化アリル)はビタミンB1と結合してその吸収を高める働きをします。 疲労回復の特効薬以外にも、新陳代謝が高まるので、美肌効果や効率的な脂肪燃焼が期待できると言うことで、ダイエットにも利用されるようにもなっています。気を付けなければならないのは、このニンニク注射の静脈への注入は、医師や看護師だけに許される医療行為で、エステサロン等でエステティシャンが行ううのは明らかな違法行為です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||