|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| サトウキビの原産地は現在のニューギニア周辺の島々だとされ、当地の伝説には 『…若い漁師の網に一節のサトウキビがかかり、それを持ち帰って植えると、みるみる大きくなり、茎の中から美しい娘が出てきました。漁師はその娘と結婚し、沢山の子供が生まれ、その家族が人類の祖先となった…』

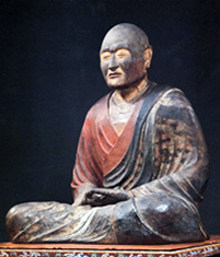

とあります。 原産のサトウキビは海洋民族の手により周辺地域へと伝わって行ったのでしょう。今でもこの周辺の島々には過去に大海原を航海した祖先の証拠が多く残されています。 一方、砂糖はインドが起源だとされ、英語名 Sugar は、サンスクリット語の Sarkara(砂粒の意味)が語源だとも云われ、それがインドで最初に作られたとする根拠となっています。 ニューギニア原産のサトウキビが、いつ頃インドに伝わったかは、定かではありませんが、紀元前の古い仏典に砂糖(薬品として)に関する記述があるそうなので、かなり時代を遡ることは確かです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

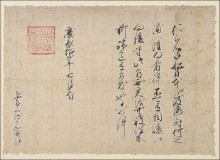

| 日本への伝来は、唐の高僧「鑑真」が天平勝宝6年(西暦754年)に伝えたとされる説と、遣唐使が持ち帰ったとの説があります。 延暦24年(西暦805年)の「最澄」帰朝の際の大仏への「献物目録」の中にも献上品として砂糖の記述が見えます。また、正倉院に保管されている「種々薬帖」にも「蔗糖」という記載があり、「薬帖」と言う名からも判る通り、当初は薬品として用いられ、大変貴重な品だったようです。 当時の甘味料と言えばアマズラ(甘葛)や、米を原料とした飴、蜂蜜等が主でした。砂糖が甘味料として用いられるようになるには、鎌倉時代から室町時代にかけての大陸貿易が盛んになる時代まで待たねばなりません。 室町幕府の八代将軍「足利義政」が長禄3年(西暦1459年)禅僧に砂糖羊羹を振る舞ったとの記録があるので、庶民には高嶺の花であっても、武家社会では徐々に流通が始まっていたと見るべきでしょう。 16世紀の初めには南蛮貿易を通じて砂糖がもたらされ、16世紀の終わり頃にはかなりの量が輸入されるようになっています。とは言え、この恩恵は地方の庶民にまではまだまだ届かなかったようです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

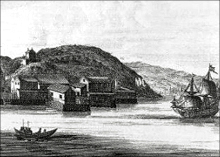

| 慶長13年(西暦1608年)、関が原の戦いに敗れた島津氏が、幕府に砂糖二千斤(約1300kg)を献上したとの記録があります。 慶長15年(西暦1610年)にはサトウキビの栽培が奄美大島で始まり、福建省から甘ショ糖の製法が伝わっています。そして元和9年(西暦1623年)には琉球へと伝えられ、黒砂糖は今では沖縄の主要産業の一つになっています。 この当時のオランダ商館の資料によると、寛永18年(西暦1641年)~寛文10年(西暦1670年) にかけ年間138t、明暦2年(西暦1656年)には1140tも輸入しています。当時の英国でさえ80トンだった輸入量から考えると如何に日本の輸入量が多かったかが判ります。この時、海外に流れた金銀は莫大な量だったと考えられます。 鎖国当時に長崎経由で輸入された砂糖は、中国やオランダの商人が中国南部や東南アジアで廉価で仕入れ、これを日本に持ち込み、高値で売って巨利を得ていたようで、彼らには日本人がさぞかしバカに映ったことでしょう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

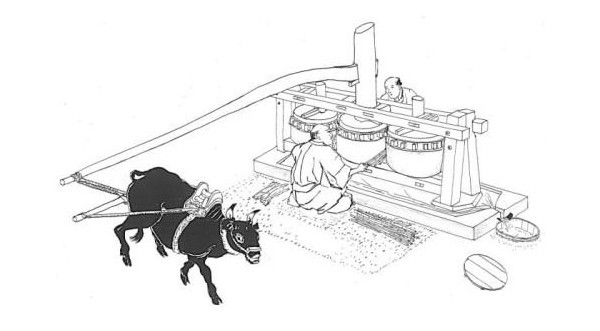

| このサトウキビで作る甘ショ糖の製法は、慶長14年(西暦1610年)には中国福建省から奄美大島へと伝わり、元和9年(西暦1623年)には琉球へと伝えられています。今でも製糖は沖縄の主要な産業の一つです。 鎖国により地方諸藩が砂糖を専売化したり、業者による買占めが行われ、砂糖はかなり割高にはなりますが、需要が有れば供給は活性化され、生産は徐々に拡大され、幕末の頃には国産糖が輸入糖を凌駕するまでに至っています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ところが開国を迎えると、優れた品質の砂糖が安価で海外から大量に流入するようになり、この状況が一変します。国内の生産業者は大打撃を受け、奄美、沖縄の黒砂糖を残し、1900年頃までにはほぼ消滅してしまいました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

砂糖大根(てん菜) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

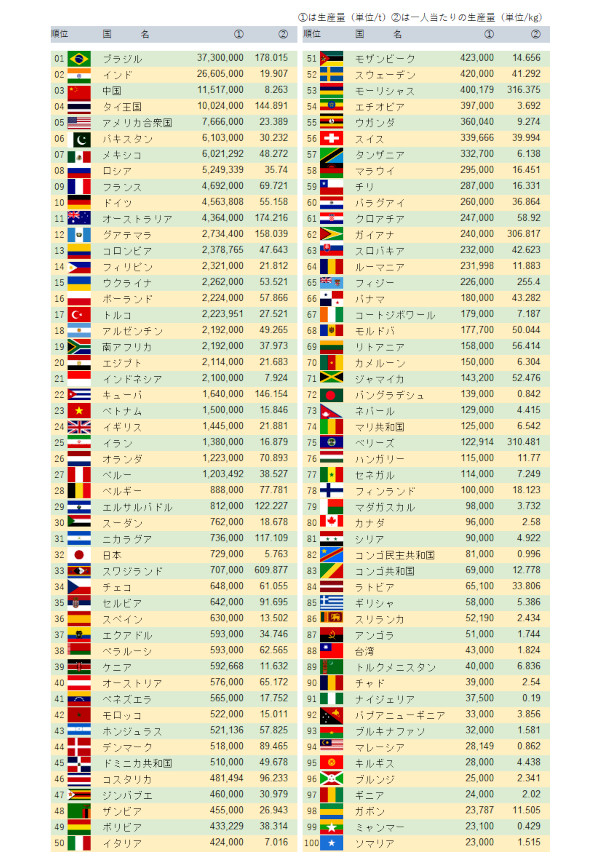

| 砂糖は化学的には「ショ糖」と呼ばれ、サトウキビから採れるものを甘ショ糖、テン菜(砂糖大根)からのものをテンサイ糖、サトウカエデは「カエデ糖」とそれぞれ呼ばれていますが、現在工業的に作られているのは、主にサトウキビとテン菜を原料としたものです。 サトウキビは茎の部分を砕いて絞り、砂糖大根は根塊を絞って、それぞれ糖分を原料から取り出します。不純物を取り除いた後、それを煮込んで液糖を作ります。この「原料糖」を精製して不純物を取り除き結晶化したものが砂糖です。サトウキビは温暖な地に、テン菜(砂糖大根)は高い緯度の地で育ちます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

5大栄養素(炭水化物・脂質・蛋白質・ビタミン・ミネラル)の中でカロリーがあるのは、炭水化物、脂質、タンパク質だけです。 つまり、食品を摂取した時の総カロリーは、その食品に含まれる炭水化物+脂質+タンパク質から簡単に計算できます。実際には調理段階で油が加わる場合もあるし、抜けることも考えられ、必ずしも計算通りにはゆきませんが… 摂取カロリーの計算基準は「全ての人に等しく同じ割合で吸収される」ことを前提条件としていますので、そのことには充分に留意して数字を読む解く必用もあります。人にはそれぞれの個体差があり、摂取した栄養素を効率よく体内に取り込める人もいれば、その逆の人もいます。 また吸収されたとしても、体内でそれを効率良く使える人もいれば、そうでない人もいます。万人に適用できる基準などありません。あくまでも「大まかな基準」だと捉えていた方が良いでしょう。しかし、肥りたくないと考える人にとって摂取総カロリー数は重要になってきます。 肥るには様々な複合した原因が考えられます。しかし、肥っている人に共通して言えるのは、①摂取カロリーが消費カロリーを上回っている。②運動不足と不規則な生活により基礎代謝が著しく劣っている。③就寝の直前まで何かを口にしている。等が関係していると思われます。過度のストレス(食べることに逃避するという意味で)も当然これに含まれるものと思われます。 単にカロリーを減らせば痩せられると安易に考える人は多いのですが、実際にはそう簡単にはゆきません。摂取カロリーを減らせば自然と体重は落ちてゆきますが、あるところまで行くと減り続けていた体重が急に減らなくなります。これはホメオスタシスと云われる現象で、摂取カロリーが減り生命の維持に問題が発生すると、己が命を維持する為に少ないカロリーでも生き抜けるよう、エコモードに移行してしまうからだと考えられています。 こうなると簡単に体重を減らなくなります。ダイエットを目指す人はここで大きな壁に行く手を阻まれてしまうことになります。諦めてダイエット前の食生活に戻ると、今度は一気に体重が増えます。所謂「リバウンド」と云われる現象です。日照り続きの地面に浸み込む雨水を考えれば、このことは良く理解できます。ダイエットで飢えた細胞もこれと全く同じで、摂取した栄養を全て取り込もうとします。結果、元の木阿弥で、急激に肥ってしまいます。 またダイエットは食品の摂取量が減るので、必用なビタミンやミネラル等の栄養素が摂れなくなる危険もあります。飢餓ダイエットの危険に潜む落とし穴です。ダイエットには総摂取カロリーを控えつつ、基本的な栄養素は充分に摂り、且つ基礎代謝能力が充分に働くように生活習慣を変えてゆく努力が必用となります。飴玉一つのカロリーが1時間の家事労働の消費カロリーに匹敵することを肝に銘じておきましょう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| と言うことで、やっと「砂糖は太らない!?」の本題に入りたいと思います。結論から言うとカロリーがある砂糖は摂り過ぎればダイエットの妨げとなります。つまり、肥る(太る)と言うことです。 先日、某TV局の番組で「砂糖は太らない」との内容を医師を招いて放送していました。この手の番組を見るといつも感じることは、局側のミスリードと言うか、番組にとって都合の良い内容にする為の意図的な情報操作が随所に見られます。 昨年のインフルエンザの時のドタバタを思いだして下さい。各局で「うがいと手洗いの奨励」を朝から晩まで流し続けていたことは、まだ記憶に新しい筈です。 砂糖に関しても「太る」では確かに番組は成り立ちません。「太らない」だから視聴率を稼げるのだとは思います。しかしそれは公共性の強い電波に乗せて良いものなのでしょうか。これは言論の自由とは少し意味合いが違います。 番組では、砂糖(384kcal/100g)のスプーン一杯のカロリーはご飯(168kcal/100g)大匙一杯弱なので「太らない」としています。出席した医師のコメントでは「糖質は蓄積する量に限りがあり、脂質は無制限に蓄積する」との内容でした。果たしてそうなのでしょうか。 摂取した砂糖(正しくは糖質)は腸の粘膜細胞に存在するスクラーゼの働きにより果糖とブドウ糖に分解されて腸粘膜から吸収されます。吸収されたブドウ糖は血液を介し肝臓に運ばれ、ここでグリコーゲンに姿を変え肝臓や筋肉に蓄えられます。 そして糖質の過剰な摂取が続けば、肝臓は一旦蓄えた糖を今度は脂肪に変えて脂肪組織へと蓄え直します。つまり糖質の過剰摂取は確実に脂肪を増やす働きをします。 活動に必要なエネルギー源は、最初は食事よって得られる糖質が使われますが、これは凡そ4時間程度までで、その後は肝臓に運ばれ蓄えられたグリコーゲンを再度ブドウ糖に戻してエネルギーとして供給します。 糖質は澱粉質とほぼ同カロリーで、特に肥満に繋がるとも言えませんが、糖質の過剰摂取は要注意の最右翼であることは言うまでもありません。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||