|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

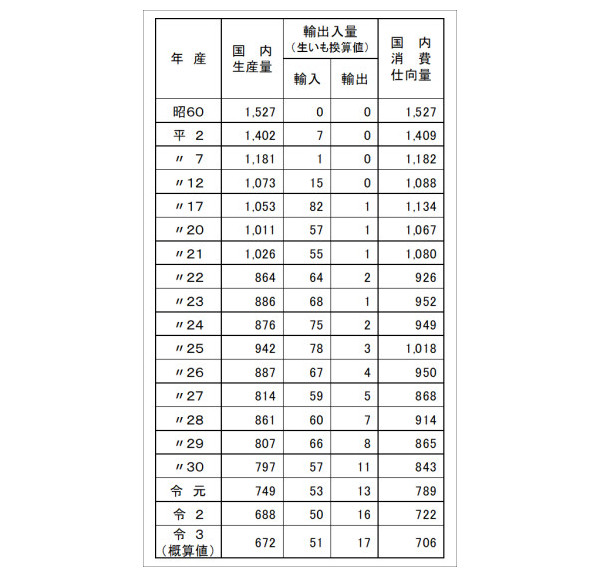

| 別名「甘藷」と呼ばれる薩摩芋(サツマイモ)は、アミラーゼを多く含み、加熱すると糖化が進み甘味がより一層強くなる特徴があります。ビタミンCがリンゴの約10倍と大変多く、繊維質も豊富であることから、最近は健康食品としても大いに注目され、女性を中心に人気が拡がっているとのことのようですが、農林水産省の統計資料では、明らかに国内の生産量と需要は減少傾向にあります。逆に輸出量が徐々に増加しています。▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||

資料:農林水産省 作物統計 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

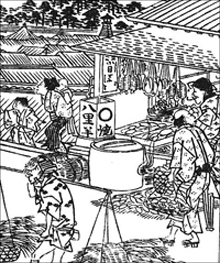

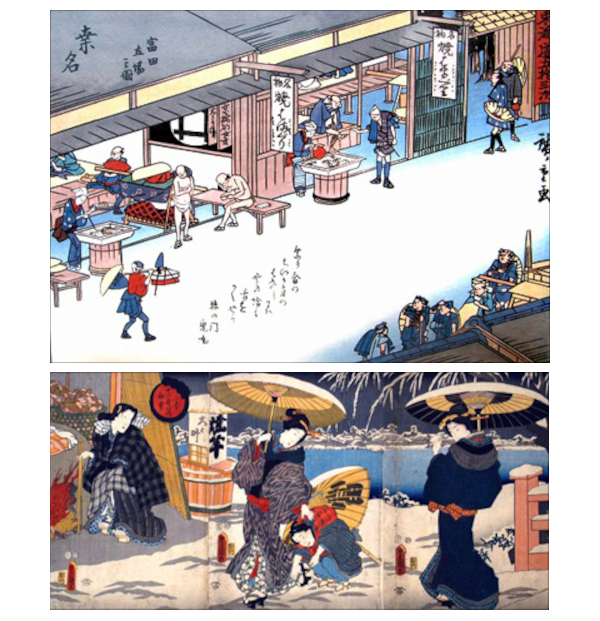

| 焼き芋は栗(九里)に似た味だと言うことで「八里半」とか、「栗(九里)より(四里)旨い十三里」と呼ばれ、庶民には親しまれた冬の風物詩でしたが、最近は店頭に販売コーナーを常設するスーパーも増え、いつでも好きな時に買えるようにはなったものの、好ましい冬の夜の「情緒」が失われてしまったことに一抹の寂しさを禁じえません。 リヤカーを引っ張って売り歩くのが普通だった「十三里」も、今では小型トラックに完全にその座を奪われたようです。また「栗」のようにホクホクしていることが、美味しいさの判断基準の一つでもありましたが、シットリ系を好む人が何故か急増してしまったようです。 焼き芋に関しては「焼き芋小百科」に詳しいので是非ご覧になって下さい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

小春十二月の「初雪焼芋屋」歌川豊国(三世)画 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

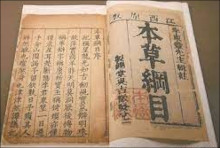

| サツマイモは、凡そ400年程前に中国から宮古島を経由して琉球(現沖縄)伝来したとする説と、直接中国から入ったのだとする二通りの説があります。 中国の「本草綱目」(明朝末期)によると、甘薯(サツマイモ)はベトナム北部から中国南部に産し、2月ごろに植え、10月に収穫するとありますので、中国から琉球に伝来したのは事実のようです。 ある研究によると、サツマイモはコロンブスがアメリカ大陸より持ち帰り、そこからスペイン領各地へ広がったのだとされていますが、ヨーロッパでは気候が合わず、広く栽培されることは無かったそうです。 新大陸より持ち帰ったのは事実なのでしょうが、それが1594年に当時のスペイン領であったフイリッピンへ伝わり、更にそこから中国へ入り、※慶長10年(1605年)に琉球に伝わったとされる説は「眉唾」のように思えます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

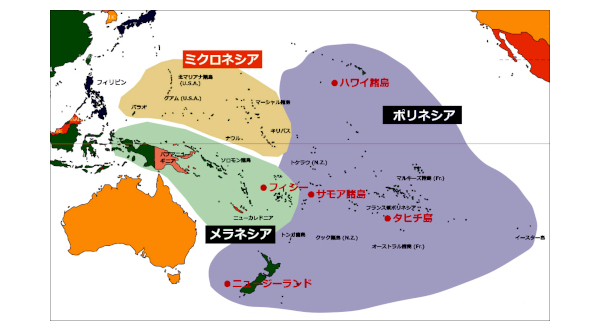

| ※近年の考古学的研究や植物学的研究により、ポリネシアにはサツマイモは自生していなかったことが判明しているにも関わらずポリネシアやミクロネシア等の環太平洋の殆どの地域では、古くからサツマイモ種に近い作物が多く栽培され、食用にされてきました。 またポリネシア人がこの地域に住みだした頃からサツマイモは食べられていたことが明らかになっていますので、既に栽培が始まっていたことになります。それはコロンブスの新大陸発見(1492年)の遥か以前のことです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| サツマイモと同様に、中南米原産のパイナップル、パパイヤ、タバコ等の栽培作物も、広く環太平洋地域で栽培されていることが「謎」とされてきましたが、航海術に長けた海洋民族であれば、大海原を旅して世界各地に赴き、必要と思われる作物を手にい入れ、それを持ち帰えったと考えるのは自然なことだと思えます。 逆に「古代人は大洋を渡り遠方に旅することができなかった」と考える方がよっぽど無理があります。時代と共に技術は進歩するものだと考えるのは現代に生きる者の驕りで、オーパーツに少しでも興味があれば、そのような考えが如何に危険な考えであるかが理解できる筈です。未だに解明できない古代文明の優れた技術は数限りなくあるのです。 我々が陥り易い間違いの一つに「強い思い込み」に起因しています。海の食物連鎖の最下部に位置するイワシは、敵(殆どが敵だが…)に遭遇すると、水深に余裕があれば渦巻状の大きな塊になることは広く知られています。これは己を大きく見せようとする結果だと今までは説明されてきましたが、事実は違いました。渦巻状になるのは、単に仲間の群れに紛れ込み己の身を隠そうとした結果だったのです。弱い生き物は群れを作ることが多く、敵に遭遇すると、”中に中に”へと入り込み自然に大きな塊になってしまうのです。 オースラリアの東海岸に群れるイワシの大群に大型の鯨が襲いかかる空撮ビデオを観たことがあります。浅い海岸でイワシは渦を巻くこともなく、いとも簡単に鯨に飲み込まれてしまいます。海底が白い砂なので、鯨の通った跡は白い道のように線として残ります。そこではイワシの命は既に個々のものではなく、種としてのものでしかない壮大な「命」のドラマでした。 人間は時にして勝手な思い込みや己の価値観を自然界や生物界の不可思議な現象を説明する為に用いる危険な癖があります。柔軟な脳味噌を持つことで世界は違って見えてくる筈です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

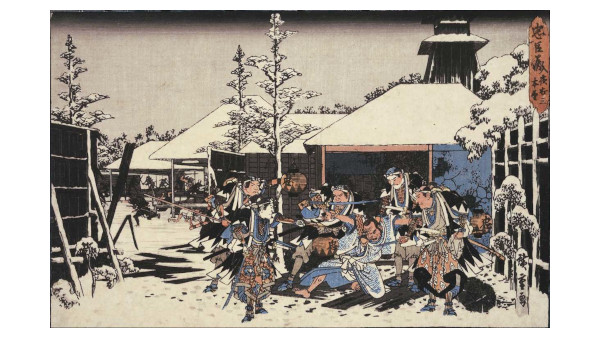

| 切腹の際に浅野内匠頭長矩が詠んだ「風さそふ花よりもなほ我はまた 春の名残を如何にとかせむ」と記した懐紙に、「かねては知らせ置くべくも存ぜしも、そのいとまなく、今日のことは止むを得ざるに出でたる儀に御座候云々…」との遺書が残されています。「忠臣蔵」で誰もが知る浅野内匠頭長矩の辞世の句です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

「忠臣蔵 夜打三 本望」 広重 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

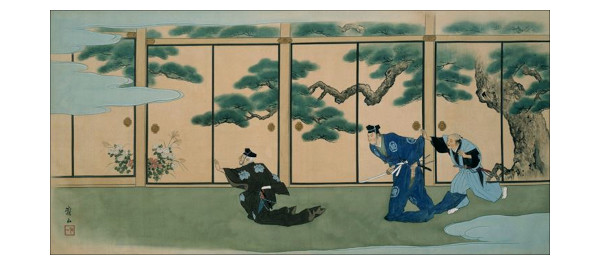

| 日本人なら馴染みのある年末恒例の「忠臣蔵」は、江戸城内「松の廊下」にて、播州赤穂の藩主「浅野内匠頭長矩」が突然「吉良上野介義央」に刃傷沙汰に及んだことが発端となっています。今から凡そ310年前の元禄14年の旧暦3月14日昼前のことです。 刃傷沙汰に到ったのは、執拗な虐めに浅野内匠頭長矩が耐え切れなくなったからだとされていますが、詳しくは浅野内匠頭長矩本人が何も語らなかったので判っていませんが、その原因として幾つかの説が考えられています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

浅野長矩(播磨赤穂藩第3代藩主)と吉良上野介 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| その1:浅野内匠頭長矩の母方で「浅野忠勝」なる人物も、過去に芝増上寺で行われた将軍の法事の際、老中と諍いを起こし、相手を斬殺し、己も切腹して果てるという似たような事件を起こしています。 つまり、頭に血が上るのは浅野家の持つ血筋ではないかと云う説です。然しながら、殿中で刀を抜くことはご法度で有り、これは死罪・お家断絶を意味します。取調べの中で「刃傷は乱心ではなく遺恨による」と答えており、ただ単に「頭に血が上った」では説明が尽かないような気がします。それが「頭に血が上る」ことなのだと言われると、「そうなのかも」とも思えますが…「昨日の恨み、覚えたか」と切りかかっているので、両者の間に何か尋常ではない諍いがあったことだけは確かなようです。 その2:赤穂藩の禄高は53500石あり、別に塩による収入が4000石程もありました。当時の日本の塩の約45%を赤穂藩が握っていたとも云われています。これと比較すると吉良藩の禄高は4200石と少なく、多少やっかみ混じりに虐めに走ったのではないかと云う説です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

刃傷松の廊下 長安雅山 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| その3:これは余り知られてはいませんが、サツマイモが関係しているのではないかと云う説です。赤穂も吉良(三河)も共にその領地は、農作物の栽培には適していない砂地が多く、砂地に適したサツマイモの栽培方法を研究していた青木昆陽からその栽培方法を教えて貰いたかったようですが、青木昆陽は赤穂にその方法を伝えたが、吉良には教えなかったようです。その理由として考えられているのが陽明学者の山鹿素行です。山鹿素行は「聖教要録」で徳川幕府の政策を批判し、江戸から三十里以遠に所払いされています。その山鹿素行を引き受けたのが浅野長直でした。つまり、山鹿素行の弟子だった青木昆陽は、師を引き受け多くの陽明学徒を産んだ赤穂に伝えたかったのだと云う説です。 いずれにしても外様大名と旗本の諍いなので赤穂には最初から分が悪かったのでしょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

http://www.kensai.co.jp/zeppin/000772.php |

|||||||||||||||||||||||||||||||

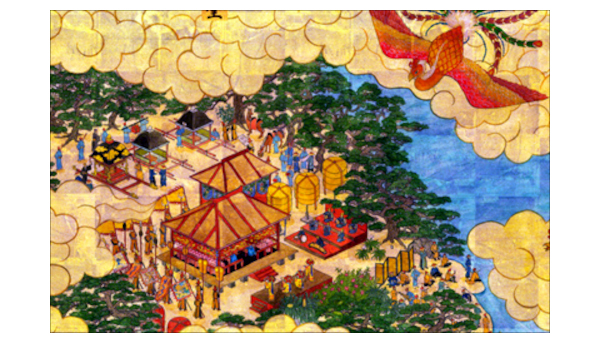

| 沖縄にはサツマイモを餌として育つ美味しいと評判の「アグー豚」がいます。この豚は、旨味成分であるアミノ酸が非常に多く、肉質も柔らかで臭みが少ないと言う特質に加え、赤身部分が少なく脂肪が多い特徴があります。しかし、外来種と比較しコレステロールが4分の1程度と低く、食用肉としては大変優れた品種だと言えます。現在では外来種との雑交配種が進み、数多くのブランド豚が出荷されるようになりました。 最近までは琉球への豚の伝来は、600年程(14世紀末)前に中国からと云うのが定説となっていましたが、具志川貝塚(沖縄県島尻郡伊是名村・弥生時代後期)で豚の骨が発掘されたことにより、それ以前から豚の飼育が行われ、常食されていたことが証明されています。 小さな島国であった琉球では、お隣中国の機嫌を損ねることは、国の死活問題で中国の冊封使は破格の待遇で迎えられたようで、宴には使者の胃袋を満足させる為、多くの豚肉が消費され、飼育には中国から持ち込まれて栽培されたサツマイモが利用されました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 当時はカライモと呼ばれ、琉球から薩摩に持ち込まれましたが、広く栽培するには至らず、本格的に栽培が普及するのは、これより少し遅れた宝永2年(1705年)に前田利右衛門(現鹿児島県揖宿郡山川町の漁師)が琉球より芋の苗を薩摩に持ち帰ってからのようです。 このサツマイモは単位面積当たりでのエネルギー生産量が高いことで知られ、稲の2倍、小麦の3倍、大豆の5倍と云わています。 今ではブランド化された多くの品種がありますが、伝来当時は単なる救荒食としての価値しか認められていませんでした。しかし、このサツマイモは伝来以来多くの人々を飢餓から救った功績で、徳光神社(鹿児島県)では前田利右衛門を「甘藷翁」として奉っています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 仮に、世界中のあらゆる耕作地で他の作物の栽培を取り止め、サツマイモに切り替えることが可能であれば、世界中から飢える人々がいなくなると云う試算もあるそうですが、サツマイモは残念ながら蛋白質が決定的に足りず、それだけでは栄養不足に陥ることになってしまいます。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||