|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 割り箸の歴史は古く、南北朝時代にさかのぼり、後醍醐天皇に杉の木を削った箸を献上したのが始まりだとされます。 後醍醐天皇はこの箸を大変気に入り宮中でも使えるようにしたと伝えられていますが、一般に普及するのは外食文化が花開いた江戸時代に入ってからになります。 明治維新以降は衛生観念の高まりで、割り箸は使い捨てされるようになって行きました。つまり、その前までは使い捨てでは無かったということなのです。確かに割箸は捨てずに削り直して再利用していたようですが、さすがにただ洗っただけでは塗り箸ならともかく、人様の使ったものはいくら何でも… そこで江戸の人々に歓迎されたのが「引裂箸」という形式の箸です。この箸は端まで完全に割れずにくっ付いた状態なので、使用済みか否かは一目瞭然です。これが清潔好きな江戸の人々には好まれたようです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

浄瑠理町繁花の図 国立国会図書館蔵 浄瑠理町繁花の図 国立国会図書館蔵 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 三田村鳶魚『江戸生活事典』に、「…はじまりは文化年中に堺町の芝居の金主で大久保今助と言う人が大の鰻好きで、小屋へ来ていては食いにいかれないから、自分で工夫して、炊きたての飯の中に鰻を入れて持ってこさせた。これなら成程冷めない。そうして飯も一緒に食ってしまうことにした。 こういうことを彼が考えない前は、豆腐の殻を煎って極く熱くして、重箱へ入れたのを持たしてやって、その中へ蒲焼を入れて来る。 これもやはりさめないさせないためだったが、今助の方は豆腐殻から引き出して食うので、※雪花菜(きらず)は捨てるのであったが、そんな世話もなく、温かい飯と一緒に食ってしまえるのだから、策略がいい。便利だから誰彼なしに賞翫するようになったのである。 それから値段も上がり、器も多少吟味するようになり、割箸などもつけりようになった。 割箸というのは※文政以来のものだそうだ。」とある ※雪花菜(きらず):豆腐を作った後の搾りかす、おから。※文政:1818年から1830年までの期間。 |

職人尽絵詞 国立国会図書館蔵 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

京都の会社TerrUPが開発した使用済み竹割箸を活用したテーブルの天板 下は森林と伐採された木材・上のTerrUPとは関係ありません |

||||||||||||||||||||||||||||||||

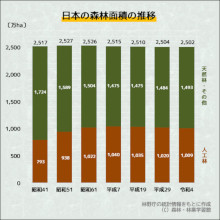

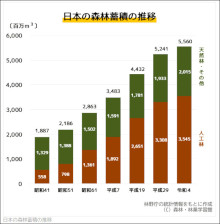

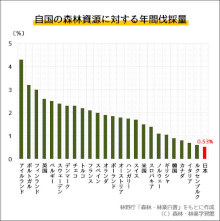

| 最近では流通している割り箸の殆どが海外の木材を原料とし、割り箸の流通の増加は原生林の伐採に繋がり、地球環境を破棄すると非難されてきました。つまり、温暖化防止への関心の高まりと共に、森林の無闇な伐採は、二酸化炭素吸収を阻害し、地球環境を悪化させる要因の一つとして危惧されているからです。 確かに森林は光合成により炭酸ガスを吸収し大量に酸素を放出します。このことは誰もが知っていますが、何故か夜は逆に酸素を吸収し炭酸ガスを放出すると言うことは余り知られていません。不思議です… つまり、酸素と炭酸ガスの関係だけで地球環境語ると、その効果は±ゼロで説得力を全く持ち得ません。ところが視点を変えて見ると、全く別の側面が見えてきます。 森林はよく水がめに例えられます。森林を喪失すると、大地は雨水を保持できなくなります。森は網の目のように張り巡らされた木の根に、多くの雨水が囲い込みます。この水は徐々に放出され、一気に流れ出すことはありません。ところが森を失った大地はこの水を貯め込むことができず、大雨の度に泥水化してしまい、表土を簡単に流失させてしまいます。 日本の場合は、表土が1センチ育つのに約10年かかると云われています。10cmで100年、1mではなんと1000年もの年月を必要とします。 簡単に流失してしまう表土には、多くの微生物が住み、森林を育んだ豊富な栄養を含みます。森林から放出される水には、豊富なミネラルが含まれ、大地を潤わせ。その流れ込む先の海で、多くの生物を育む基礎を作ります。実際に森を失った島は海辺の生物が急激に減少することが確認されています。地球環境を悪化させる大きな要因は森の減少より、むしろ石炭や石油から発生する二酸化炭素です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

日本製の割箸は間伐材や製材時に出る端材などを活用して生産されている |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本の割り箸は主に間伐材を有効利用することで、森林資源の無駄遣いを防いでいます。割り箸の文化は、日本人の感性が生みだし、護り続けてきた民族の誇りです。この習慣を続けて行く為にも、無秩序に森林を伐採し割り箸を生産する、海外メーカーからの調達を止め、高くとも国内産を使うようにするか、「My箸」を持ち歩く時代が来ているのかも知れません。 割り箸は使い捨てで、普通は再利用しません。(一部飲食店では使用済みの竹割り箸を利用して竹炭を作って販売しています)多くの人が利用する飲食店では、衛生上も優れたアイテムだと言えます。 然しながら、千利休の時代に生まれた割り箸は、1本1本主人が削り、客人を迎える時間を見計らって水に浸し、箸を適当に湿らして使われました。手に馴染むことと乾燥した箸の表面に食べ物が付着しないようにする為です。そこには客人を迎える心遣いと配慮、そして日本の美意識が溢れていました。翻って今の飲食店にこのような割り箸の意味を知って使っているところがどれだけあるでしょうか。 湿気を含ませることで、雑菌が増殖し易い環境を作り出してしまう衛生上の問題もさることながら、いちいち洗う面倒臭さが優先されていると言うのが「真実」でしょう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

▲ 某国での竹割り箸の製造現場 これでは使うのが怖くなるレベル |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||