|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

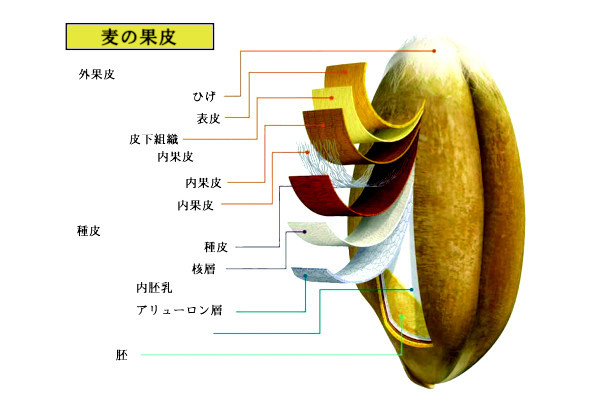

| お粥が本当は消化に悪いとしたらどうしますか? 食欲が無かったり、病気で寝付いたりすると、とりあえず「お粥」と言うご家庭が多いかと思います。柔らかく煮てあるお粥は大変食べ易く、病人や体が弱った人の定番メニューの最右翼と言えるものです。 恐らくお粥は柔らかく煮てあるので、消化吸収も良く、病人でも食べ易いことで、「柔らかい = 病人=お粥」の図式が定着したものと思われます。 確かに柔らかく煮てあるお粥は、労せずして食べることができます。言い換えれば「噛まずとも飲み込む」ことが出来る流動食のような側面があります。これは食欲不振や減退時には大変有り難いものです。この「柔らかく煮てあるので消化吸収が良い」と考えられているところに、大きな落とし穴があったのです。実は、お粥は消化吸収が良いのではなく、逆に消化が悪い食べ物だったのです。 ▼ 下は麦の構造で、米とほぼ同じだと言えます。ただ米と麦とでは外皮に大きな違いがあり、麦は外皮が非常に硬く、また中心に深い溝があることで、外側を削っても溝部分に外皮が残ります。一方、米は外皮が柔らかく胚乳が硬い構造をしているので、精米すると粒食に適します。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 「消化が悪い食べ物」の理由として挙げられるのが ①「ろくに噛まずに飲み込む」 私もお粥は大好きで、普段から常食してはいますが、やはり「呑み込んでいる」状態です。 良く噛まずに飲み込むと、唾液が充分に分泌されず、唾液の重要な役割である「消化酵素」が働かず、結果として消化吸収を悪くしてしまいます。唾液(だえき)は、唾液腺から口腔内に分泌される分泌液で、澱粉を麦芽糖(マルトース)へと分解するβ-アミラーゼを含む消化液として知られています。咀嚼時に大量に分泌され、食物の粉砕を容易にし、食塊の形成や嚥下を助ける働きをします。 食事は「一口30回は噛め」と言われているように、良く噛まなければ唾液が充分に分泌されないことは容易に想像がつきます。然しながら、お粥を食べるのに30回も咀嚼する人は恐らく皆無でしょう。基本お粥は「飲み物」です。 ②「お米の表皮」 お粥は米粒を柔らかくとろけるまで煮ます。このことにより比較的に固い表面部分が剥がれ落ち、「おもゆ」の中へと流れ出ます。本来は咀嚼により砕かれてしまう部分が、砕かれずにお粥の中に混ざった状態になります。つまりは、砕かれたコーンの入ったクリームスープの状態になる訳です。これが飲み込まれると、胃の状態が優れなかったり、弱ったりしている場合は、かなりの負担になるのは火を見るより明らかなことです。 病気で寝付いた時に、胃だけが元気というようなことはまず考えられません。体全体が不活性状態にある為、お粥を与える場合は病人の状態を充分に確認する必要があります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ● この記述に対しある方より質問を受けたことがあります。医療関連に従事する方らしく、講演会において度々「先生の話と違い、お粥は消化吸収が良くないと言う人がいますが」との質問を受けるらしい。調べたらそれが「お粥は体に悪い・消化吸収が良くありません」だった。そう、この記事の内容でした。 その先生曰く、「しっかり咀嚼して食べれば消化が良いと言う検証結果がある」とのことでしたが、「自分の知る限り、お粥やカレーライスを咀嚼する者には未だ出遭ったことがありません」と伝えました。その後連絡がないので知りようがありませんが、今はこの「お粥の消化・吸収」に関しどのように話しているのかが気になります。 個人的には「お粥」や「カレーラース」は飲み物です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

左からジャポニカ米の短粒種 中粒種 インディカ米の長粒種 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本ではお粥にジャポニカ米の短粒種を使います。出来上がりが全体にドッロとした糊のような感じになりますが、インディカ米の長粒種を使ったものは、余りドロッとはせず、サラとした感じに仕上る傾向があります。 私自身はインディカ米のお粥に捨てがたい魅力を感じていますが、多くの日本人は余り好まないようです。インディカ米のお粥は甘さとコクではジャポニカ米には遥に及ばないのは事実ですが、常食(病人食としてでは無く)するにはイロイロなおかずを組み合わせられるのが強味です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

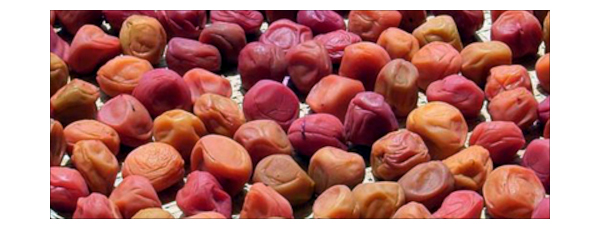

| 梅干には昔から伝わる優れた効果、効能があり、その中でも「唾液の分泌を促す効果」は誰もが知る所です。因みに、「梅干を見たりすると口の中が酸っぱくなり自然に唾液が出る」、これは梅干を過去に食べた経験がある者だけに現れる現象だと云われています。 梅干のクエン酸は唾液の分泌を促進し、消化吸収を助け、疲労回復、抗菌、防腐等の作用も広く知られています。故に、咀嚼を余りしない時に、唾液を故意に出させると言う意味では、お粥と梅干の組み合わせは、当に理に適った黄金の組み合わせだと言えます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 中国のお粥は2000年以上の歴史があり、その種類も甚だ多く、実に1000種類を越すとも云われています。華北(北京を始めとする中国の北方地域)では、お粥を朝食に食べることが多く、私も幼い頃北京のホテルに長期間滞在した経験がありますが、記憶では朝食は必ずお粥(白粥)か饅頭(具の入らない塩味のもの)でした。 中国ではホテルに宿泊するものは、肉体労働をしないので、朝は軽く白粥に少量の漬物程度で良い、との認識だったようです。 さて、そこで濃厚な中国の白粥の作り方です。 最初に中国粥を作るにはスープが必要になります。日本のお粥はお米と水で炊きますが、中国では濃厚なスープを使います。人それぞれのレシピがあるでしょうが、私は昔からお米の量の12~15倍程度の濃厚なスープを使用します。 まずは、濃厚なスープの作り方です。材料は鶏ガラと匂い消しの長ネギ、生姜です。(お酒が少しあれば更に良い) ① 鶏ガラは大きくブツ切りにし、さっと湯にくぐらせ、血合いを固まらせます。 ② 流水で血合いや、こびり付いた汚れ、余分な脂を取り除き、鍋にこの鶏ガラと水を入れ、強火で煮立たせます。 ③ 沸騰したらすかさず中火に落とし、ネギと生姜を加え、浮き上がってくるアクを丁寧に取り除きます。 静かに鍋の中でガラが踊る程度の火加減が丁度良い状態です。 アク取りに失敗した場合は、一度火を止め、氷塊を数個入れ、徐々に加熱すると、取り損なったアクが再び浮いてきます。 ④ 1時間ほど煮てから、中身を全てすくい出し、ザルに布巾(雑巾は不可!)広げ、静かに濾して下さい。 ⑤ 濾したスープを再度鍋(洗ったもの)に移し、弱火で元の量の三分の一程度になるまで煮詰めたら、スープは完成です。 次にいよいよお米の出番です。 ① 軽く洗ったお米(ボールに入れて2~3回水を替える程度)をザルに移し、水を切り5分程度おきます。 ② 洗った米に、少量のごま油を振り、満遍なく掻き混ぜ、米に馴染ませます。(ごま油が多すぎると油臭くなるので注意が必要) ③ 米を煮立ったスープに少しづつ入れ、米粒同士が固まらないように掻き混ぜ、火を調整しながら約90分間煮ます。完成まで掻き混ぜる手を休めてはいけません。美味しいものを食べるには手間暇がかかるものです。 ④ お粥だけで食べる人は、塩少々で軽く味付けし、別におかずを添えるのであれば、特に味付けの必要はないと思います。 更に濃厚なお粥が作りたい方は、鶏ガラの他に鶏肉を使ったり、乾燥帆立て貝の貝柱、海老や蟹を使う手もあり、アワビもまた絶品です。各自で工夫して楽しんで下さい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||