|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 考古学的遺物としての箸は、飛鳥板蓋宮、並びに藤原宮跡から出土したものが最も古く、その他には、平城京跡や島田遺跡のトング状の折箸(おりばし)、奈良正倉院御物の銀箸等があります。 これ以前の発見が無いのは、箸の素材はその多くが植物性で、腐敗して後世に残り難かったことと、その当時には一般的にはまだまだ使われていなかったことが考えられます。 「魏志倭人伝」や「随書倭国伝」等の中国の史書では、日本人は手掴みで食事をする書かれています。一方、日本の「古事記」や「日本書記」には、神代の昔から日本には箸が存在したとの記述があり、「魏志倭人伝」や「随書倭国伝との間に明らかな矛盾があります。 これは日本古来の折箸(おりばし・細く削った竹をピンセットのように折り曲げたもので、現在のトングのようなもの)が、祭祀に用いられる祭器で日常の食器ではなかったことを意味します。実際に当時の貴族階級や僧侶のようなエリートでも手掴みで食事をしています。 ▼魏志倭人伝(上)と随所倭国伝(下)クリックで拡大 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

四書五経のひとつである「礼記」(紀元前3〜5世紀)に、当時の中国人の食事マナーに関する面白い記述があります。 四書五経のひとつである「礼記」(紀元前3〜5世紀)に、当時の中国人の食事マナーに関する面白い記述があります。箸の発祥の地とされた中国ですが、どうやらこの時代には今とかけ離れた箸の使い方をしていたようです。箸を使って良かったのは、なんと汁物の具をすくう時だけだったようで、「キビ飯の中に箸を入れてはならない」、「手に付いたメシ粒を払い落としてはならない」、「自分の分だけご飯を丸めてはならない」等の記述があります。 この記述からも判るとおり当時の中国では、ご飯を食べる際には主に手を使っていたことが判ります。その後、時代とともに手掴みの食事から脱却し、箸を主に使う食事スタイルへと移って行きますが、ご飯を食べる時の手掴みからスプーンに変わっただけで、相変わらず箸を使う食事スタイルには完全移行しなかったようです。 実際に今でも子供には箸ではなくスプーンを与える家庭が多いようです。故に、中国人の箸の使い方はハキリ言って余り上手ではありません。これはお隣韓国も同様のようで、大人でさえ匙を多用する習慣があり、ご飯でさえ匙を使うことが多いようです。こちらも中国同様に箸の使い方が上手だとは決して言えません。 日本でも最近では箸の使い方が下手な人が増えたようです。これは「食べられさえすれば良い」 という安直な考えで躾をおざなりにしてきた家庭に問題があります。 余談ですが、我が家の父は左利きで、鋸や金槌、包丁等々、何でも左手で熟し、包丁に至っては左手専用のものまで用意していました。 ところが、字を書く時と食事の時は右手で、「勉強と食事の間だけは右手」と親に厳しく躾けられたそうです。普通は利き手以外の手で字を書くと余程意識して書かないと※鏡文字になる確率が高くなりますが、そうにはならず、この器用さには少し憧れもありました。ただ、箸だけは左手を使うのは見たことがありません。 ※鏡文字(かがみもじ)とは、上下はそのままで左右を反転させた文字。鏡文字で文章を綴る際は文字の進行方向も言語本来の進行方向に対して左右逆になる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

箸置きは日本の美意識が生んだ日本だけの文化です 最近は中国や韓国でも徐々に浸透しているようです |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 聖徳太子は政権奪取後、先進の制度を取り入れ近代国家の擁立を目指す為、当時の随(中国)に使節団(第1回遣隋使:小野妹子で有名・開皇20年[600年]

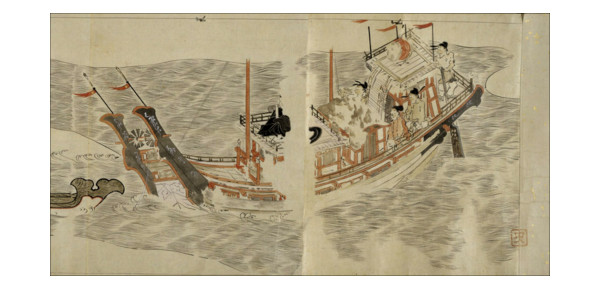

)を送ります。 ここで使節団は当時の日本にはなかった箸を用いた食事スタイルに面食い、帰国後にこのことを太子に報告しています。当時の超大国であった中国に野蛮国(中国での野蛮の定義は異なる風習が大きな割合を占めます)のレッテルを貼られることは、弱小国家日本の存亡を意味しました。 ▼ 遣隋使船 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 太子は遣隋使に託した親書において、国家戦略としてかなり高飛車な態度(戦略上低く見られたらお終いです…蟷螂の斧ですか?)に出ていたようです。 そこで大きな問題が生じました。当時の日本は「手掴み式の食事スタイル」で、これは隋の風習からすると「野蛮な行為」とされてしまう恐れがありました。「野蛮国家」と見られては国家の一大事です。立派な国家であると認められることは、安定した国家運営を目指す上での最優先事項です。 そこで、中国の使節を招待しても、日本が近代国家として認められるように(使節団にバカにされない為ですが…)に、取り急ぎ朝廷内での食事には箸を用いるよう下命し、即実行に移されています。 朝廷に箸が持ち込まれた最初だと言えます。まさに日本の箸の歴史はここに始まったと言っても過言ではありません。聖徳太子以前にも箸らしきものがあったと言えばあったのですが、それは前述した祭祀用の折箸で、これを箸と呼ぶのは些かこじ付けのような気がしないでもないですが… つまり、聖徳太子以前に箸はなく、聖徳太子の時代が箸の黎明期で、箸文化の起源がこの時代であったことには異論がないと思います。食事に箸を使う風習は朝廷から徐々に民衆にも広がり、日本人特有の美意識を取り入れながら、箸の文化を創り上げられて行きました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

聖徳太子二王子像(唐本御影・明治時代 和田貫水筆 模本) 法隆寺所蔵 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

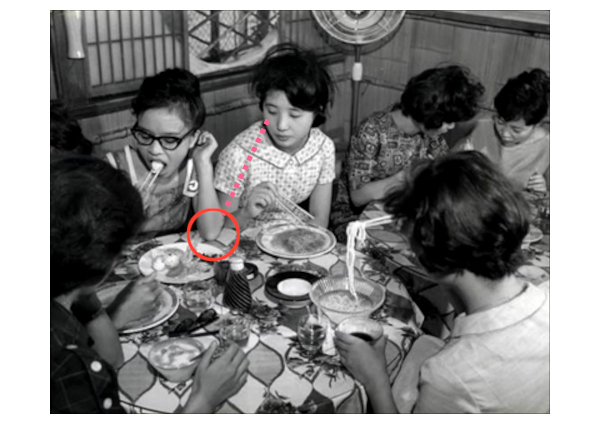

不自然極まりない夫婦の食事風景 外国人カメラマン撮影? |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 日常的に箸を使う国は、日本、中国、韓国、北朝鮮、シンガポール、ベトナム、タイ、カンボジア、ラオス、モンゴル等々とアジアに集中していますが、純粋に箸だけで食事をとるのは、日本人だけです。 中国料理や、韓国料理のレストランでも、スープを飲むために蓮華(レンゲ)やスプーンが出されますが、和食にこの習慣はありません。(最近は茶わん蒸しやデザートのアイスクリームにスプーンが付いてきますが…) また、中国や韓国では器を持ち上げず、スープはレンゲやスプーンですくって飲みますが、日本では器を手に持ち直接口を着けて頂きます。 韓国では冷麺の汁を飲む時だけは器を持ち上げて直接飲むことが許されているようですが、それ以外はご法度です。もっとも金属の器では熱いスープは到底持てませんがネ。 レンゲやスプーンが添えてあるにも関わらず、器を持ち上げてスープ頂くのは麺料理の特権なのかも知れません。(ラーメンの醍醐味は両手でどんぶりを持ってスープを飲みほすところにあります) 和食では汁も全て箸だけで頂きますが、汁物を頂く順序には一応の決まりがあり、これはその料理を如何にすれば最高の状態で楽しめるかを配慮したためと考えられます。最近は特に拘らくてもとやかく言われない作法の一つでもありますが… 最初に汁物に手をつけるのは、先人の知恵と料理を作った者への心配りがあります。まだいろいろな物を食べる前の敏感な舌で、微妙な味加減を楽しむ為に考え出された作法の一つで、決して意味のないことではありません。 箸で具を反対側にそっと寄せ、汁のみを最初に味わいます。中国料理のスープが最後なのとは対照的です。但し、器を持ち上げる場合に注意しなければならないことは、脇をしっかり締めておくことです。脇をひろげて器を持ち上げると、恐ろしく下品に見えます。最近の若い女性に時たま見かける光景です。 下の写真で肘をついて食べている女性がいますが、これは駄目! タ写真はタカラジェンヌのようです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 食事スタイルは各民族や国家が、長い年月を積み重ね築き上げてきた文化の一つです。決して一朝一夕で作り上げられるものではありません。従って、そのスタイルに行き着いた文化的背景や、必然性のようなものを感じます。当然、そこにはそれぞれのマナーやタブーが存在します。どれが正しく、どれが正しくない言う訳ではありません。「郷に入れば郷に従う」が最良の方法であることは、人類が学んできた知恵です。多くのトラブルはこの大いなる知恵を忘れてしまった時に起きます。(そして人類は忘れっぽい…) | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 箸を用いるアジアの国々の人と食事をすると、箸の使い方にもそれぞれ特色があることに気付きます。これは箸の種類や置き方にも表れています。 日本では箸先を左にして、手前に横向きに置きますが、中国では箸先を自分の位置とは反対側、つまり向こうむきにして縦置きです。横向きに置くのは食事が終わった合図になってしまいます。韓国でも中国と同じで、箸を縦に置きます。 箸の形も、日本では魚の骨を選り分けたりするので、先がやや尖った形に仕上げられ、手の届く範囲に1人前づつ料理が配置されるので、長さも比較的短くて済み、主に竹や様々な木製の塗り箸が使われます。 一方1人前づつ料理を盛る習慣のない中国では、宴席では主が自らの箸で客に料理を取り分けると云う分配方式がとられ、遠くの器に手が届く必要から、太くて長いものが用いられています。素材も昔は象牙や水牛の角などが使われたようですが、今はプラスチック製のものが主流のようです。 韓国では中国と日本の中間の太さと長さで、特徴的なのは器同様に何故か金属製のものが多く使われる点です。昔は銀や銅製のものが使われたようですが、今はステンレス製やアルミニューム製全盛です。 また、日本では各自が自分の所有する箸と箸箱があり、客人用は客人用で別に用意されるのが普通で、ご飯のお碗もそれぞれが専用のものを所有するのが普通です。 中国や韓国では箸も、お椀も家族で共有し、家族用と客人用の区別はありません。当然箸箱もありません。 更に、日本では夫婦箸や夫婦椀があり、男ものは大きく、女ものは小ぶりにできており、子供には子供用の箸と椀がそれぞれ用意されますが、中国や韓国には食器や箸に男女の別はなく、子供用も用意されることはありません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本の箸で諸外国の料理を頂くことにさしたる不都合はありませんが、中国や韓国の箸で日本料理を頂くのは、ハッキリ言って「辛い!」、ようするに「イタダケナイ!」です。 それぞれの国には「その国の料理に適した箸」があります。と言うより「それぞれの料理に適した箸」があるのだと考えた方が、より合理的なのかも知れません。 良い例として「ラーメン箸」が挙げられるでしょう。この箸は先端部分に滑り止めの溝が刻まれ、麺が逃げないように工夫され、使いやすさは最高です! (菜箸もあります) |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

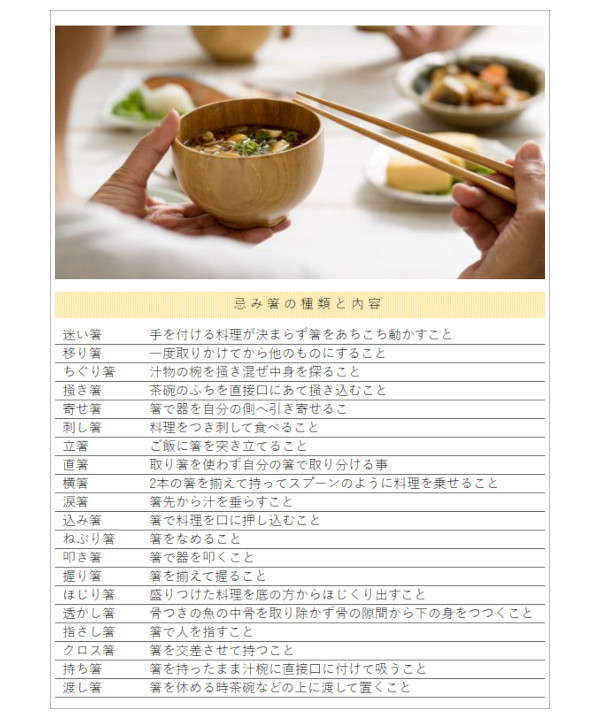

| 日本には食事や箸に関して多くの作法やタブーがあります。当然、中国や韓国、その他の民族や国々にも作法やタブーはあります。 然しながら、日本ほど多くの作法やタブーがある国も稀でしょう。中国や韓国のタブーは日本との共通部分も数多く、同じ箸文化圏だと感じさせられますが、やはり箸は共通でも文化的背景が異なると、まるで違う文化圏だと感じることも少なくありません。日本の「坐る」、中国の「椅子」、韓国の「座床」とも大きく関係しているようにも思えます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本では器を持ち上げて食事をしますので、ご飯やおかずは箸で口に運びます。ところが中国や韓国では器を持たず、料理に口を近づけて食べます。 この食べ方を日本では「犬食い」と言って大変嫌います。有名なピビンパッ(混ぜご飯?)はご飯に乗った具を勢いよくガンガン掻き混ぜてから頂く美味しい定番メニューですが、これを日本料理でやったら…もう想像もしたくもありません。 器を持ってご飯を頂く日本では、ご飯は2本の箸に乗せて頂くのが普通ですが、これは細い箸だからこそ可能なのです。上に乗せたおかずとご飯を一緒に掻き込むのが中国や韓国の食べ方です。 日本では最初に汁物、次にご飯、次に○○、そしてご飯…と、間にご飯を挟むのが慣わしです。つまり「おかず」から「おかず」に箸が移ったり、白いご飯をおかずで汚すことは、日本では嫌がれる行為の一つです。(おかずを白いご飯に乗せなくては食べられないものもありますが…) |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||