|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「辛い物を食べるとバカになる」と本気で信じているお年寄りは決して少なくありません。何故そのような全く根拠のない出鱈目を未だに信じているのか… 私もかなり「辛いもの好き」ですが、愛娘も私同様で幼いころから「うどん」に直接唐辛子をかけて食べる程の辛いもの好きです。小さい頃には「お嬢ちゃん、そんなに辛い物を食べると頭がバカになっちゃうわよ!」とさんざん言われていましたが、結構賢く育っています。 食べ物の嗜好は親に似るもので、娘は「とんかつ」はソースではなく塩だけで食べますし、無類の辛いもの好きです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

四川の激辛料理「辣子鶏」 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

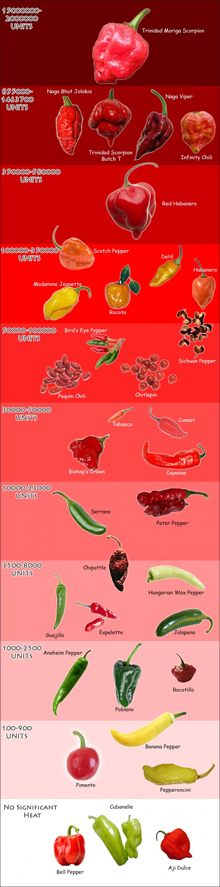

| 辛い物を好んで食べる国々はかなりあり、料理も様々です。ちょっと思い浮かべただけでも、インド北部のスパイスがきいた赤いカレーや、小粒でメチャ辛い唐辛子を使うタイ料理、唐辛子をふんだんに使うブータン料理、中国は四川料理の激辛料理(▲)等々と、恐ろしく辛い料理は数知れません。ブータンに至っては唐辛子は香辛料ではなく、普通の野菜に分類されていることに驚きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| ▲ トッポギの唐辛子とカッテージチーズの煮込み・ブータン風激辛 (エマ・ダツィ・トッポギ) ヒマラヤ山麓の国ブータンの激辛煮込み料理にトッポギを使ってみました。恐ろしく辛い料理ですが、最初の一口二口を我慢できれば、後はさほど辛くは感じません。吹き出る汗と格闘しながら食べ終えた時の爽快感はまた格別です。然しながら、辛い料理としてはまだ小学生レベルでしょうか。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 四川料理の「唐辛子と鶏肉の炒め物」は、唐辛子が鶏肉の倍以上も使われる真っ赤な料理ですし、刺すような刺激の山椒を大量に使うものもあります。これらの激辛料理を好む国々からすれば、キムチの辛さはまだまお子様向きだとも言えます。 これらの激辛料理を好む国々の人たちが、辛い物を好まない国々の人と比べて「脳がお粗末」だと言う研究結果は見たことも聞いたこともありませんし、そもそも辛いものが脳に有害であるとするエビデンスは存在しません。因みに数学の進歩に大きく貢献した※ゼロを発見した(唐辛子伝来する以前)のは辛い物好きのインド人です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

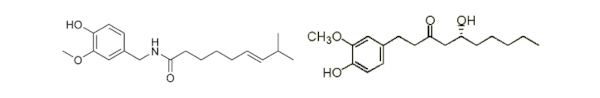

| 先日「フランスがキムチの輸入を禁止」という内容の記事をネット上で見かけました。「中毒性が高く、脳細胞にダメージを与えるとされるカプサイシンが多量に含まれている」のがその主な理由とされていますが、フランス食品衛生安全庁(AFSSA)のサイトにもそのような記述見つからないようですし、全く根拠のない戯言、似非(えせ)民族主義者の悪意をもったガセネタに他なりません。 唐辛子の伝来する以前のカレーは、主に胡椒と生姜により辛味を出していました。胡椒(コショウ)の辛味成分はピペリンで、カレーの胡椒は通常のものより更に辛いヒハツ(別名:インド長胡椒)が使われます。生姜の辛味成分は唐辛子のカプサイシンと分子構造が似た6-ジンゲロールです。 ▼ 下の図の左が「カプサイシン」、右が「6-ジンゲロール」の分子構造です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 下の青文字は食の雑学「唐辛子の伝来」の「カプサイシンは辛くない」からの転載です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

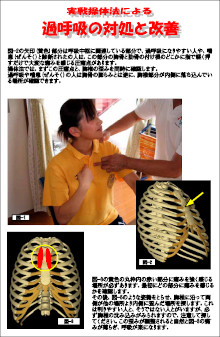

カプサイシンと言うと「辛い!」と思われる方が多いかと思われますが、実は無味無臭の物質で全く辛くはありません。「辛い」と感じるのは、皮膚感覚を司る受容体をカプサイシンが直接刺激するからで、氷や熱い湯を「痛い!」と感じるのと同じで、この器官が感知した情報を受け取った脳が「危険!」と判断し、警報を鳴らしているからです。つまり「痛い!」と感じていたのです。 脳自体には辛さを感じる器官はありませんが、胃や腸で吸収されたカプサイシンが脳へ運ばれると、内臓感覚神経に働きかけ、アドレナリンの分泌を促します。このことにより食欲が増進し、エネルギー代謝の効率が高まり、蓄積された脂肪の代謝(★ダイエット効果?)や疲労物質の分解にも役立ちます。その他に保温、殺菌、防腐等の作用もあり、これ等の特質を上手に利用した食品も数多くみられます。 ★唐辛子を食べた後に計測すると基礎代謝量が僅かながら上昇することが確認されています。しかし蓄積脂肪を燃焼させて体重を減らす程の量かと言うと、それ程では無いようで、医学的には唐辛子のカプサイシンで痩せることを期待するのには無理があるようです。 辛味は、「味」としてではなく「痛み」として脳に伝えられ、脳はこの痛みから生体を防御する目的で、βエンドルフィンを分泌します。このβエンドルフィンは脳内快楽物質とも呼ばれ、精神の高揚を招き、辛い物がますます好きなってしまうと考えられています。 ランニング・ハイもこれと同じ生体反応で、過剰な運動で体細胞が崩壊する苦痛から生体を守る目的で、脳内で生成される一種の麻酔物質により、酔ったような状態になることが確認されています。マラソン・ランナーはこの陶酔感のような気分を一度でも味わうと、このスポーツが病みつきになるようです。これは辛いもの好きと相通じるところがあります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

独立行政法人 国立健康・栄養研究所 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 薬効性の認められる成分は、多かれ少なかれ毒にも薬にもなるものです。「過ぎたるは…」で、己の健康は己で管理するのが当然で、疑問に思ったものは気が済むまで調べることです。 ネット上には有益な情報が溢れています。自己研鑽の面からも自分自身でより多くのことを見聞することは必要だと思います。商用サイトには自分にとって都合の良い情報だけを載せているところが多いのは事実で、なんのエビデンスも示されていない事柄を、さぞ多大な効能があるかのように喧伝するのはどうかと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

山椒 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 辛いものを食べると「血圧が上がる」とも「痔になる」とも言われます。確かに唐辛子を始めとする香辛料は、食べると体温が上昇し、血圧が高くなったような気分になります。 唐辛子を例にとれば、カプサイシンを摂取することで血流が改善され、末梢血管が膨張します。血流が改善されるということは「血管内を流れる血液量が単位時間内に増大する」ことです。このことにより一時的に血圧の上昇が見られても何ら不思議ではありません。血流が改善され、末梢血管が膨張しすると、血液量そのものが変化しないのであれば、その圧力は徐々に下降します。これはお酒を飲むと一時的に血圧の上昇が認められるが、その後降下するのと同じ原理です。 血圧の上昇はむしろ「塩分」の過剰摂取にその原因があるとも言われます。然しながら、これもどうやら「?」のようで、実際に塩辛い漬物を多く食生活に取り入れている東北地方に、高血圧患者が多いのは確かですが、全国平均をやや上回る程度で、飛び抜けて高血圧患者が多い訳ではありません。それと塩分の過剰摂取による高血圧患者は全体の僅か1~2%と言われ、残りは原因の特定できない「本態性高血圧」だそうです。 塩の成分であるナトリウムは体内で水分を保持すると共に、筋肉の収縮や胃液などの成分ともなっている生体には必要不可欠なものです。しかし過剰に摂取されると、体内の塩分濃度を維持する為に、余計な「水分」を必要とします。つまり「水太り状態」になります。結果として血流量が増大し、血管を圧迫、し高血圧状態になると言われています。 同じ東北地方でも山間部より海辺の人々に高血圧患者が少ないのは動物性蛋白質の摂取量に関係しているとも言われますが、東北地方で高血圧による死亡率が一番低いのが青森県です。これは青森のリンゴが関係しているのかも知れません。リンゴにはカリウムが多く含まれ、カリウムは体外に排出される際にナトリウムを道連れにする性質があります。 良くできたもので、塩をかけて美味しい西瓜やジャガイモ、トマト等は皆カリウムを多く含む食品です。 それでは痔はどうなのかと言うと、これも「?」で、血流が改善されるので「痔」になる訳がありません。が、現在既に「痔」を患っている人が辛い物を食べることは、余りお勧めできません。所謂「二度辛い!」の状態になります…! |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本薬科大学教授で、東京・日本橋のクリニックを経営する丁宗鉄(ていむねてつ)氏によると、東洋医学の観点からカレーを捉えると、カレーと漢方薬には共通している点が多く、漢方薬は生薬を複数組み合わせて成り立ち、カレーはスパイスの集合体とも言え、類似した要素が大変多く見られます。 氏は長年に渡りこの漢方生薬とカレーとの共通点に着目し、カレーが脳や体に及ぼす影響を研究してきました。そして「カレーを摂取すると、脳内の血流が2~4%増え、脳の情報処理を担当する部分の働きが活発になる」と言う結論を得て、「カレーを食べると脳が活性化されるので、仕事や勉強の前にカレーを口にするのは理にかなっている。特に、午前中から頭をフル回転させる必要がある受験生にはぴったり」だと述べています。 またこの効果は血管拡張剤のニトログリセリン2錠とほぼ同じで、脳の血流量が増え、酸素が脳に行き渡り、脳が活発に働き出すとしています。個人差はあるようですが、集中力が高くなる人もあり、交感神経と副交感神経が切り替わる朝に食べるのが効果的で、この効果は約2時間程度持続するそうです。またこの脳の血流を改善する効果は本場のインドのものより15~30種類のスパイスが含まれる日本の市販のカレーが効果的とも述べています。最近流行の「朝カレー」は正にこの理論にタイミング良く乗っかったものと言えます。 なお、氏によると辛すぎるカレーは実は邪道。辛さの元の唐辛子には一時的な効果しかなく、子ども向けのマイルドなカレーでも十分効果が期待できるそうです。 つまり、唐辛子のカプサイシンは血流を改善し白血球の活性化を図ることが可能と言われていますが、脳の血流改善に関しては全く効果が無いそうで、脳の血流改善にはカレーの成分であるカルダモン(cardamon)が効果的とのことです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| カルダモンはインドマレー半島原産のしょうが科の種子を乾燥させた樟脳に似た芳香を持つスパイスで、肉料理の匂い消しや、パン、ケーキ等の風味づけにも使われ、カレーには欠かせないスパイスの一つです。 中近東ではコーヒーにこれを加えたカルダモンコーヒーが有名で、インドでは食後の口臭を消すために用いられます。紀元前2世紀ごろにインドからヨーロッパに伝わり、最も古いスパイスのひとつとされ、種子の乾燥品が香辛料として用いられます。 旧約聖書において「魔都」の代名詞として登場するバビロニア王国のバラダン2世の庭園でも、カルダモンが栽培されていたそうです。古代エジプトでも「聖なる香煙」として神殿での祈祷にお香に混ぜて利用されていました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 脳の働きは、年齢を重ねるごとに低下していくと言われています。毎日およそ年齢×1万個の脳細胞が失われているそうで、物忘れが多くなるのも脳の働きが鈍っている証拠と言われています。このダレた脳の働きを活発にするには、脳の血流量を増やし、多くの酸素を取り入れる必要があります。多くの酸素取り込むことで記憶力も高まります。認知症の薬にも脳内血流を上げる作用があることからも、血流を改善できれば、脳を活性化することが可能だと思われます。 カレーには、この脳の血流を改善する効果があることが証明されていますので、試験前の受験生には打って付けです。 しかし誤解なさらないで下さい。カレーのスパイスのカルダモンで脳の血流が改善され、脳の働きが活性化しても、それが「頭が良くなる」ことには直結しません。脳の活性化と頭が良いこととは次元の異なる問題です。いくら朝から晩まで毎日カレーを食べても、凡人は所詮凡人、アインシュタインになることは絶対にありませんので…念の為! |

Albert Einstein 理論物理学者 1879~1955年 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||