|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| お茶はツバキ科ツバキ属の常緑樹から作られる飲料で、原料となる茶の木の原産地は中国南部と云われています。日本への伝来は確かなことは判明していませんが、奈良朝時代(西暦645~794年・日本固有の表音文字である「ひらがな」「カタカナ」が形成された時代)の可能性が高いとされています。 この「茶」から作られるお馴染みの所謂「日本茶」は大変健康に良いと云われ、ビタミンCが豊富なことで知られ、含まれるカフェインは疲労回復や利尿効果があり、またそのフラボノイドは血管壁を強化する作用があるとも云われています。 また渋みの成分とされるカテキンは、酸化によって重合し「タンニン」となります。一晩置いたお茶の色が濃くなっているのはこのタンニンが原因です。 日本での茶の主産県は、茨城県、埼玉県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県の1府15県です。 ■ 令和6年産一番茶の摘採面積、生葉収穫量 及び荒茶生産量(主産県) PDF |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 緑茶は体に良い素晴らしい飲み物で、ビタミンCが豊富に含まれ、カフェインは疲労回復や利尿効果があり、フラボノイドは血管壁を強くする作用があると云われています。 本来は「茶の木」の葉や茎を加工して作るものですが、最近では他の植物や、その葉や茎、花弁、果実等を使ったものも「茶」と呼ばれるようです。 麦茶やコーン茶も「茶葉」を一切使用していませんが、「茶」の仲間とされています。酷いものの最右翼が、韓国から輸入されている※「柚子茶」と呼ばれる代物で、どう見てもただのマーマレイド…最近は日本でも似たような商品が結構作られています。 ※韓国の伝統的な飲み物であり、柚子を使用して作られ、数百年にわたって飲まれ続けてきた歴史があります。韓国と日本の柚子茶の違いは、韓国ではユジャチョン(柚子を砂糖で漬けると出てくるエキス)を加え、日本では果汁を使うことです。 柚子の原産は中国の揚子江上流域で、日本へは奈良時代または飛鳥時代に朝鮮半島を経て伝わったとされています。 ▼ 韓国から輸入された「柚子茶」(左)と高知県産「ゆず茶」 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| また、雑木林の落ち葉で作った「雑木林の茶」なるものもありますが、イロイロな種類の葉と細めの枝が入ったもので、苦味が強く、決して美味しいものではありません。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

左が淹れたてのお茶、右が一晩経ったお茶 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 緑茶には「インフルエンザウイルスの感染予防に効果を発揮する」とされ、俄かに注目を浴びている「カテキン」と呼ばれる成分があります。 このカテキンはタンニンの仲間で、コレステロールや中性脂肪を減少させ、血圧の上昇や血糖値の上昇を抑え、高脂血症、糖尿病、動脈効果、肥満症、高血圧等に効果的とされています。 実際に、カテキンにはある程度の殺菌力があり、血管収縮や体液の分泌を抑える収斂剤としての効果を発揮します。 然しながら、件の「インフルエンザ云々…」は、あくまでも実験室レベルの話しで、通常我々が口にする緑茶のカテキンの濃度とは次元が全く異なります。お茶を懸命に飲んでも「インフルエンザ・ウイルス感染予防」には繋がりませんので、念の為! |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 緑茶にはカテキン以外にも、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンE等の有用なビタミン類を含み、散り立てて注目すべきはエピガロカテキンガレートと呼ばれる成分で、これにはビタミンCの約10倍、ビタミンEの約20倍もの強い抗酸化力があると云われています。 このように健康に優れた効果を発揮する緑茶ですが、一晩を放置するとことによりこれらの優れた特質が一気になりをひそめてしまいます。 旨み成分であるテアニンと言うアミノ酸は消滅し、カテキンが溶液中(お茶)に溶出して充満します。爽やかな薄緑色が赤っぽく変色し、味も悪くなります。 最悪は緑茶の有用な効果とされる収斂作用が強くなり過ぎ、これが胃液の分泌を抑え、消化を阻害する方向に働いてしまいます。また気温の高い夏場では、3%程度含まれる蛋白質が容易に変質し、腐敗を早めることも指摘されています。 茶カテキンの有効濃度は1日540mg以上とされ、これは緑茶を湯呑で10杯程度だとされています。 ■ 茶に含まれるタンニンはポリフェノール)と呼ばれることが多いのですが、ポリフェノールは必ずしもタンニンのみを指すのではなく、タンニンの中でも分子量の小さなカテキンと非タンニン成分であるフラボノイドやスチルベン系化合物レスベラトロール)とその類縁体を含めポリフェノールと呼びます。 また、植物化学や天然物化学の教科書では、「ポリフェノール」という曖昧な呼称は殆ど使わず、分子量の大きいタンニンが粘膜に対し刺激性を有し、収斂性が高い為に便秘を引き起こす原因ともなり得ることから、常用は好ましくなく、「ポリフェノール」と「タンニン」は明確に区別すべきとの意見もあります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

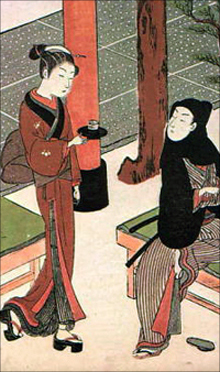

| 昔からお見合いの席ではお茶を出すことはありません、今でも東京では「桜湯」が良く使われますし、関西では「昆布茶」が出されます。もともとお茶は「お茶を濁す」や「お茶をひく」、「お茶らける」等、余り良い意味には使われてきませんでした。 実はこの「お茶」と言う言葉には、別の意味があり、それ故にお見合いの席では出されることがないのだとも云われています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 延宝9年(1681年)の「朱雀遠目鏡(すざくとおめがね)」という遊女評判に「お茶のあたりふくらかに、饅頭をあざむく如くなるこそよけれ」と言うのがあります。 関西では昔、「お茶」は年増女の性器を指す隠語として使われ、これ以外にも茶壷、茶釜、お茶碗等も使われ、「饅頭」は若い女性のそれを指しました。落語の「饅頭怖い」は深読みすれば、饅頭を食った後だから、お茶が欲しくなったのではなく、若い娘の後には、やはり熟練した年増を抱いてみたくなったと解釈すべきエロ噺なのです。 と言うことで、女性器をさす隠語である「お茶」が出されなくなった云われていますが、どれだけの人が「桜湯」や「昆布茶」が出されるその由来を知っているでしょうか。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ■落語の「饅頭怖い」は、明治末期に三代目蝶花楼馬楽が東京で「饅頭嫌い」の演題で初演して以来の人気演目になりました。原型は中国は明代の笑話本「五雑俎」「笑府」だとされています。 因みに「おちゃっぴい」はお喋りで快活な少女を指す言葉(既に死語?)として使われていますが、遊郭の「お茶挽き」が語源とも云われ、また「おちゃぴい」の「ぴい」は中国語では「毬」と書き、娼婦や毛の生えた女性の外部生殖器を指す言葉との説もあります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ペットボトル入りのお茶が幅を利かし、「急須」を使ったことの無い若者は結構いるのではと思いますが、、「急須」を必要としない若い世代が多いことは容易に判断がつきます。 大きな理由として、動物性タンパク質を充分に摂取していると、緑茶のようなグルタミン酸を多く含む飲料を「しつこい」と感じ、それを「含まない」、若しくは「少ない」ものを好むようになります。動物性タンパク質の摂取量が充分な者にとり、緑茶よりウーロン茶やコーヒーを好ましく感じるようになります。 私自身(じじいですが…)も家庭に緑茶は常備してありますが、「食後はコーヒー」が一番多いかも知れません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ところで、なぜ茶柱が立つと喜ばれるのでしょうか。 現在の急須には「茶漉し網」または同じ用途の造作が施されているのが一般的▲ですが、この茶漉しが考案される前には、高級品は別として、注ぎ口から小さめの葉や芯が出てくることは、庶民の味方「番茶」では日常茶飯で、茶柱入りのお茶は取り立てて珍しいことではありませんでした。しかし、実際に茶柱が立ったという記憶は余りありません。 それでは、滅多に立たない茶柱が立つので縁起が良いと喜ばれたのでしょうか?それが「喜ばれる」理由としてはどうも弱いように思われます。 「柱」は茶柱に限らず昔から縁起の良いものだったとする説もあります。ご存知のように、家を支える中心の柱を「大黒柱」と言うように、日本では「柱」を大切にしてきた文化があります。「 古事記」に「底津岩根に宮柱太しり、高天の原に氷椽(ひぎ)高しりて」とあります。これは大国主命(おおくにぬしのみこと)が妻を迎え館を建てる際の一節です。「石の土台に太い柱をしっかりと立て、その上に屋根を…」のような意味ですが、ここでわざわざ「柱」を持ち出すのは、それほど「高くそびえる柱」に運気の勢いを感じたからなのでしょう。 話しは茶柱に戻しますが、急須の注ぎ口の手前に設けられた茶漉し(お茶っぱが出ないように工夫された小さな穴)を潜り抜けて出てくるところに、日本人は「運気の強さ」を感じ、更に滅多に立たないものが立つのであるから、「これは縁起が良い」とし、日常生活に一つの楽しみを加味したのではと考えられます。狭き門を通過し、難関を乗り越えられた運気の強さを、「縁起が良い」としたのでしょう。 昔から料亭の仲居さんはわざわざ立つ茶柱を用意していたそうで、日本ならではの心遣いを感じます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||