|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

発酵食品と一般に呼ばれている食品には、誰でもが知っているお馴染みの日本酒や味噌、醤油があります。この発酵食品を生み出す原動力の「発酵」とは、微生物が嫌気状態で有機物(糖分)を分解し、己の成育に必要なエネルギーの代謝する行為を指します。その代謝の結果が、我々にとって有用と判断されたものを「発酵」と呼び、有用でないものを「腐敗」と呼んでいるようです。何か「雑草」の定義のようです。因みに雑草の定義は「人の好まない場所に生育する植物」だそうです。 乳酸発酵は「乳酸菌」と呼ばれる極ありふれた菌が行うエネルギーの代謝作用(化学反応)で、有機化合物の中で最も多く存在すると云われるブドウ糖を糧とすることは、地球上の生命体にとっては、至極当たり前な流れです。そして、このブドウ糖をエネルギー源として生活している細菌は山ほどあり、その最大の勢力が乳酸菌です。 乳酸菌はブドウ糖を分解しする際に、己の周りを代謝で生成した乳酸で覆うことにより、他の雑菌を抑制し、己にとって住み心地の良い環境を構築しています。 我々人類はこの乳酸発酵の有害な菌の増殖を抑える効果をうまく利用して今日に至っています。乳酸菌は腐敗菌の繁殖を抑え、食品類を日持ちさせる効果があり、この効果を利用した食品は世界中に数多く存在します。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本でも糠漬けや鮒寿司等が古くから伝わる代表的な乳酸発酵食品として知られ、西洋ではヨーグルトが特に有名です。今や世界中で親しまれるようになっているヨーグルトですが、このヨーグルトも昔から広く食べられていた訳ではありません。 爆発的に世界中に普及したのは、ノーベル賞学者(細菌学)イリヤ・メチニコフが、人の老化は腸内の腐敗菌が増殖することに起因するとの仮説をたて、ブルガリア(下の地図の赤丸)の人達が長寿であるのは、毎日の食事にヨーグルトを採り入れていれることで、腸内の腐敗菌を駆逐し、その結果として長寿を得られたと推測したことに始まります。 しかし、日本人は余りヨーグルトを食べませんが、今や世界一の長寿国です。要するにヨーグルトと長寿との関係は、未だに定かではないと言うことになります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 現に、乳酸菌を摂取すると、悪玉細菌が抑制され、腸内の環境が整うとされ、タンパク質が消化吸収され易い形に変化することや、各種ビタミン類の新たな生成も指摘されていますが、動物性の乳酸菌は経口摂取しても、胃においてその殆どが死滅してしまいますので、生きて腸に到達することはないそうです。 但し、死滅した菌体も疾病予防効果を有することが確認されていますので、そう言う意味において健康上は有益だと云われています。また体質によって腹を下す(乳糖不耐症)牛乳も、その原因である乳糖が分解されるためヨーグルトなら問題なく摂取できると言う利点はあります。因みにヨーグルトの乳酸菌は動物性の乳酸菌です。 ヨーグルトで便通が良くなり、ダイエットができると一部の人たちに根強い人気があるようですが、日本人は乳糖不耐症が甚だ多く、ヨーグトで体重が落ちていると誤解しているだけで、単に軽い下痢を起こしているのだそうです。 また、乳酸を作るのは細菌ばかりではなく、我々の体内でも日々生産されています。運動した後の筋肉内にはこの乳酸が多く貯まるため「疲労物質」とも呼ばれてきました。しかしながら、これは少し違うようで、最近の研究によると、激しい運動をすると急激に糖分をエネルギーに交換するために「燃えカス」としての乳酸がこれを補う形で用いられるということが解ってきています。 これは脳科学の分野でも言われており、脳は糖分だけをその栄養源として活動していると思われていましたが、疲労困憊で糖分が極端に不足した状態の時は、乳酸をそのエネルギー源として代用していることが判ってきています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 独立行政法人 国立健康・栄養研究所の「健康食品」の安全性・有効性情報 赤枠で囲った部分は現時点(最終更新日時)で調査できた素材(原材料)に関する科学論文情報 ▲ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

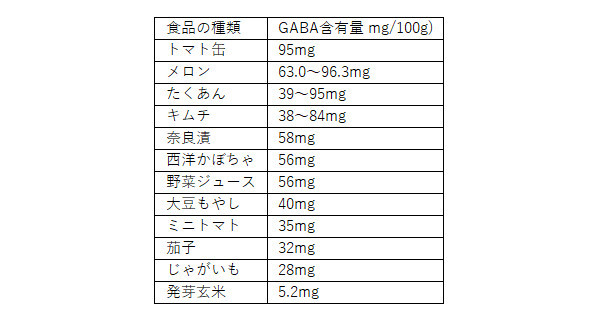

熟成したキムチにはヨーグルトに匹敵する乳酸菌を含み、栄養バランスのとれた健康食品だとされています。中でもラクトパチルスは腸内に生息する腐敗物質を作り出す悪玉菌を効果的に抑制することが知られ、腸の働きを整え、発癌物質を減らす効果があるとも云われています。また、胃酸に強く、生きたまま腸に届きやすい性質があり、乳酸菌の発酵が進むにつれ効果は増大します。 最近、特に注目されているのが、「GABAギャバ」と呼ばれる「γアミノ酪酸」で、英語名の γ(Gamma)-AminoButyric Acid の頭文字をとり、一般的には「GABA」が用いられます。 このγアミノ酪酸は、天然に存在するアミノ酸の一つで、無脊椎動物から脊椎動物、植物にいたるまで広く自然界に存在します。 GABAの1日の摂取量目安は、約30〜100mgと言われていますが、過剰に摂取しても特に問題は無いようです。 ▼ 食品中に含まれるGABAの含有量 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| キムチに含まれるGABAは乳酸菌の働きによって蛋白質が変化したもので、報告されているだけでも、脳の血流改善、血圧の降下、精神安定、腎・肝機能の活性、アルコール代謝の促進等の生理活性作用が確認されています。 但し、これらの健康効果をキムチに期待するには、熟成したものを選ぶことが必要です。漬け始めてから3週間後あたりに、ラクトパチルスやビタミンB1、B2が最も多くなることが確認されています。 浅漬けをお買い求めの際は、熟成期間中は高温に晒すことなく、10℃以下の冷暗所で管理する必要があります。 きっちり管理されたキムチは、緩やかに熟成が進み、円やかな酸味が出てきます。これは乳酸菌による発酵が進んでいる証拠ですが、含まれる原料の種類により熟成期間が異なります。 温度管理が充分でないと、酢酸発酵が進み過ぎ、舌を刺すような酸味に変ります。酢酸が生成され、その濃度が10%に達すると、殆どの菌は死滅してしまいます。 円やかな酸味を好きな人、酸味の強いのが好きな人等々、好みは千差万別です。後は味で選ぶか、栄養で選ぶかの人夫々の価値観でしょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||