|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

ゴボウ Arctium lappa |

|||||||||||||||||||||||||||||||

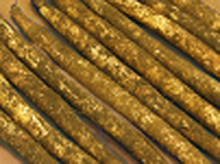

| ごぼうの原産地はユーラシア大陸北部から中国にかけての広い地域で、日本に伝来したのは縄文時代だと云われています。従って、日本にあるものは全て改良された栽培種です。 関東ではごぼうの代表「滝野川ごぼう」や「大浦ごぼう」等の長いタイプのものが栽培され、関西では逆に京都の「堀川ごぼう」のような短いものや、初夏に未熟なごぼうの根と葉を食べる「葉ごぼう」等が栽培されています。主な産地は茨城県で、全国の生産量の約半分を占めています。 ▼ 左上から時計回りで「滝野川ごぼう」「大浦ごぼう」「葉ごぼう」「堀川ごぼう」 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

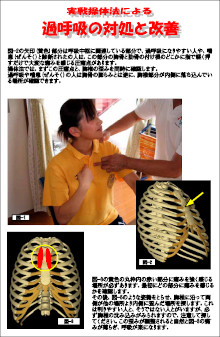

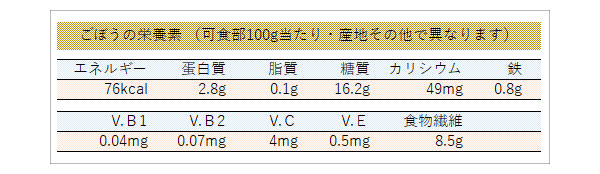

| 日本では野菜として利用されているゴボウですが、中国では主に漢方薬として利用され、わざわざ栽培してまで食用にしているのは、アジアでは日本と韓国、それに台湾だけです。ヨーロッパの一部では新葉をサラダに入れて使われています。 韓国の知人に訊いたところでは、韓国のごぼうは40~50cm位の長さで、日本の通常のものよりは僅かに太いそうで、価格も日本と比べやや高めで、多くは食べられていないとのことです。 一方、台湾では日本の統治時代に日本から持ち込まれて栽培が始まり、白肌で肉の軟らかな最高品種の「柳川理想」をはじめ、「白肌」、「瀧野川」、「魁白肌」、「東北理想」等の品種があります。 然しながら、実際に野菜として普段から食べられているかと言うと、これも韓国同様あまり多くはありません。主に「ごぼう茶」や薬膳料理として利用されています。 また、台湾のごぼうの出荷は殆どが日本向けで、スーパー等でよく見掛ける「切りごぼう」や「ささがきごぼう」は大部分が台湾産だとされています。 日本での食用としての歴史は、江戸時代後期から明治時代にかけてとされています。当初はやはり中国と同じで薬として利用され、薬膳では身体の余計な熱をとり、発熱性の風邪や、咽の炎症に効果があるとされています。  ごぼうの種は「牛蒡子・ごぼうし」と呼ばれ、解熱、解毒作用があり、風邪薬や吹き出物の生薬として使われています。 ごぼうの種は「牛蒡子・ごぼうし」と呼ばれ、解熱、解毒作用があり、風邪薬や吹き出物の生薬として使われています。朱良春老師(南京中医药大学终身教授)は「牛蒡子は味辛苦で性は涼。肺と胃経に入り、疎散風熱、宣肺透疹の効がある」とあります。またごぼうの根も乾燥させて煎じたり、摩り下ろして搾って飲んだりもするそうです。 主な栄養成分は炭水化物で、その大部分(下の表を参照)が食物繊維です。しかし、豊富に含まれる食物繊維には利尿や腎臓機能を高め、食物の吸収を緩やかにする為、血糖の急激な上昇を抑制することが知られています。 また、不溶性食物繊維のヘミセルロースやリグニンは、悪玉腸内細菌の繁殖を効果的に抑制し、水溶性食物繊維のイヌリンはコレステロール値の低下に有効だとも云われています。更に、含まれるアルギニンには滋養強壮効果もあるとされています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 多くの料理本は、ごぼうは何度も水を替えてアク抜きをするように勧めています。 しかし私は昔からごぼうのアク抜きは行ったことがありません。何故なら、ごぼうにはアクが殆どないからです。 恐らく空気に触れて褐変した状態を見て、これは「アクによるものだ」と勝手に思い込んだのだと考えられますし、煮物などで煮汁が黒くなってしまうのもその思いを深めたのでしょう。 黒く変色するのが嫌なら、一度酢を入れた湯で茹でこぼせが変色しません。その場合、ごぼうの栄養に与える影響は定かではありませんが… 水に晒すと晒した水が褐色になるのはアクではなく、実はクロロゲン酸と呼ばれるポリフェノールの一種が溶け出しているからです。 クロロゲン酸は抗酸化力が強く、生活習慣病予防や抗癌作用、美肌効果もあると云われています。このクロロゲン酸は表皮の2~3ミリ下辺りまでに多く含まれます。故に、ごぼうの健康効果を充分に引き出すには、皮を剥かずに調理するのが最良だと言えます。皮を剥くとしても、栄養素の損失を最小限に留めることに留意して下さい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ごぼうは土を洗い落とし、硬めのナイロンたわしで、表面を擦って汚れとヒゲ根を取り除きます。特に皮を剥く必用はありません。これを斜めの薄切りにし、160~170℃の油でカリカリになるまで揚げます。 最初から油温を上げず、徐々に上げて行ったほうが、ゴボウの水分を抜くには適しています。 ゴボウから水分が抜けてくると、油の表面が白く泡立ちます。この泡立ちが消える頃には、ゴボウは元の大きさの半分程度にまで縮まっています。 ここまで来ればあと一息で完成です。揚げたごぼうは油が完全に切れる前に塩や粉唐辛子を振って完成です。至って簡単で美味しい「ごぼうチップス」が完成です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

独立行政法人 農畜産業振興機構のトップページ右上の検索窓から必要とする野菜名を入れて検索できる。▼ |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

洋種山牛蒡(ヨウシュヤマゴボウ) http://linghum.blog119.fc2.com/blog-entry-13.html |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 一般にヤマゴボウ(山牛蒡)と呼ばれるものには、明治初期にアメリカから渡来した①ヨウシュヤマゴボウ(洋種山牛蒡)や、中国から渡来した②タイワンヤマゴボウ(台湾山牛蒡)、日本の在来種である③マルミノヤマゴボウ(丸実の山牛蒡)がありますが、いずれも毒草で、これが食用に供されることはありません。 くれぐれも混同して口にしないようご注意下さい。 食品のヤマゴボウは全く別物です。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||