|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

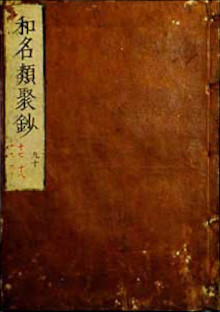

| 蒟蒻(こんにゃく)はサトイモ科の多年生植物で、原産地はインドシナ半島だと云われています。確かに開花した様を見ると南方原産だと納得できます。ウキペディアによると、スマトラ大蒟蒻(学名Amorphophallus titanum)は7年に一度2日間しか咲かない、世界最大の花として有名で、花の形から燭台大蒟蒻という別名もあるそうで、強花の烈な腐臭から「死体花」や「お化け蒟蒻」という名もあるそうです。日本へは縄文時代に伝来したと考えられています。 世界でコンニャクを栽培している国は日本を除くと、中国、ミャンマー、スリランカの3カ国みで、その生産量の95%を日本が消費しています。これは日本人一人当たり年間で約均2kg消費する計算になります。 「蒟蒻」の文字が文献に現れるのは平安時代以降で、最初に登場するのが平安時代中期の辞書「倭名類聚抄・わみょうるいじゅうしょう」(承平年間・931~937年)です。 元々は薬効のある植物として中国から伝えられたようですが、その後食用として栽培されるようになりました。平安中期の「拾遺和歌集・しゅういわかしゅう」に、「野を見れば 春めきにけり青葛 こにやくままし 若菜摘むべく」(#0399)と言う歌があるので、この頃には既に食用に供されていたことが判ります。 また、鎌倉時代の高野山文書に供物にしたという記録があるので、蒟蒻の普及は仏教とも深い関わりがありそうです。 室町時代には路上でも売られ、精進料理にも使われましたが、一般的に食されるようになったのは、江戸時代に入ってからです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

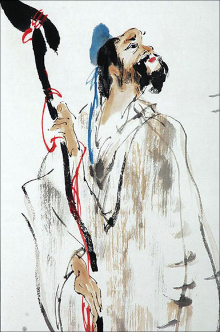

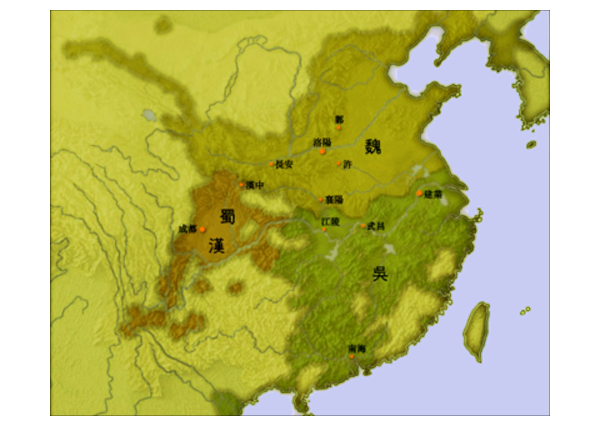

| 中国では古くから「蒟蒻」は消渇(喉の渇きや多尿をともなう症状)に効果があるとされていますので、当初は薬効目的で栽培が始められたことは確かでしょう。因みに「消渇」とは現代で言うところの「糖尿病」のことです。 西晋時代の詩人「左思」(250~305)が詠んだ詩の中に、「蒟蒻文選蜀都賦注云 蒟蒻其根白 以灰汁煮則凝成 以苦酒俺食之 蜀人珍焉」とあります。現代語に訳せば「蒟蒻は根が白く、灰汁で煮れば固まり、これを酢に浸して食べる。蜀の人はこれを珍味だ云う」…のような意味になります。 つまり、蜀(現四川省)ではその当時には蒟蒻の栽培が既に行われていたことが判りますが、中国で蒟蒻(別名:魔芋)を食するのは、四川、湖南、広西チワン族自治区、貴州、雲南等の限られた地域のみで、中国人の多くはその存在すら知りません。 最近ではダイエット食品として加工(グルコマンナン粉末)したものが販売されているようですが、日本のように食品としての流通は甚だ少ないようです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

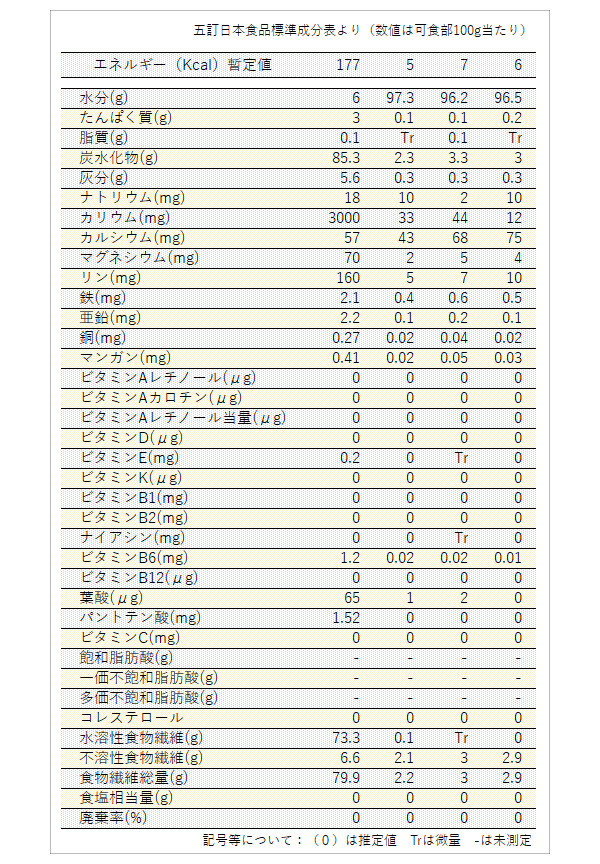

| 蒟蒻は97%が水分から成り、残り3%が固形物です。低カロリーで腹持ちの良い食品の代表選手とされ、ダイエットを目指す人には欠かせない食品の一つになっています。 糖質や脂質、ビタミン類は殆ど含まれませんが、食物繊維のグルコマンナンやカルシウムを豊富に含み、美容に良いとされるセラミドも含まれています。豊富に含まれるな食物繊維は、腸内のコレステロールや脂肪分等を絡め捕り、効果的に体外に排出できますので、中性脂肪やコレステロール値の低減には効果が期待できます。 また、蒟蒻のカルシウムは結合が緩やかで、遊離し易い状態にあります。つまり、食べた蒟蒻は胃酸等で簡単に遊離(溶け出し)消化吸収が容易となり、昨今の日本人が不足している栄養素であるカルシウムの補給に寄与することができます。 更に、食物繊維のグコマンアン(精粉)は心臓病の危険因子である血中コレステロールや中性脂肪を低減させる効果が認められています。 しかし、残念なことにアルカリ性の凝固剤(水酸化カルシウムや炭酸ソーダ)を加えて食用の蒟蒻(こんにゃく)に加工すると、グコマンアンの薬効は著しく低下するか失われてしまいます。 腹持ちが良く、低カロリーな特徴を活かすメニューを考えることで、無理なく自然に体重を落とすことに繋がり、間接的ではありますが、結果的に血中コレステロールや中性脂肪を低減させるように働くことが期待できる筈です。 このことから血糖値が或る一定以上になり、インシュリンが分泌されると蒟蒻に備わった能力が発揮されるようになるのではと考えられています。この作用は血糖値の急激な上昇を抑えるのに有効に働き、、糖尿病予防には効果的と考えられます。つまり、古くから云われている「蒟蒻は消渇に効果がある」が立証された訳でもあります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

あくまでもラットを使っての実験ですので、人間で同じ結果が得られるとは限りませんが、哺乳類同士なので何らかの効果は期待できるのではないでしょうか。因みに、食物繊維の量だけで比べれば、モロヘイヤは蒟蒻の約13倍も含まれますが、モロヘイヤで空腹を満たすのは少々難しい気がします。やはりダイエット食品としては蒟蒻に軍配が上がります。但し、毎食蒟蒻をメニューに加えると、他の栄養素も同時に体外に排出されてしまう恐れも考えられますので、いつ食べるのかが重要になるかも知れません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

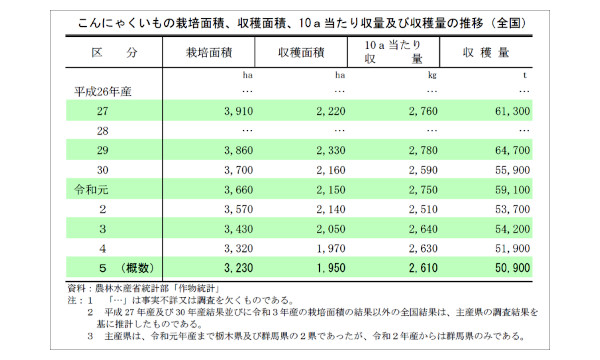

群馬県は、全国一のコンニャクイモ生産県。2002年度の全国生産量約7万トンのうち、その9割、6万3000トンを生産しています。ところがいま、WTO協定の影響で、高い関税率(990%)が撤廃され、外国からの大量輸入で価格が暴落するのではないかと、大きな問題になっています。 これは、LDC(後発開発途上国―最も開発の遅れている50ケ国)の産品について、無税無枠(関税0、限度枠なし)で輸入を自由化するための法律(関税暫定措置法)が、今国会にかかっているからです。法律が成立すれば四月から実施されます。 現在、LDCのうちミャンマーだけがコンニャクイモ生産国。生産量は日本に匹敵し、原料価格は日本でキロ120円のところ、ミャンマーではなんと9円。また、中国からのう回輸入や日本企業の現地生産・逆輸入も心配されます。昭和村や旧松井田町のコンニャク農家は「ミャンマーでは、コンニャクを食べてはいないそうだが、アグリビジネスなど企業の動きが心配だ」と、産地を無視した政府の措置に、怒りと不安を抱いています。群馬農民連は、“こんにゃく産地を守れ”と、呼びかけています。 昭和村では、村長はじめ超党派の議員が農水省や国会議員に、(1)コンニャクを例外品目扱いにすること、(2)セーフガードの発動で国内への影響を防ぐこと、(3)う回輸入を防ぐため原産地特定の対策を講ずること―を要請しています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| スーパーの売り場には様々な形と色の蒟蒻(こんにゃく)が置いてあります。その中でも2種類の似たような糸状の蒟蒻の呼び名が気になります。片方を「いとこんにゃく」、もう一方を「しらたき」と呼んでいます。 「しらたき」と呼ばれるものは、その名の通り白いものだけで、「糸コンニャク」と呼ばれるものには黒いものと白いものとの2種類があります。また「結び糸コンニャク」と呼ばれるものは、何故か白いものだけで黒いものを見掛けません。どちらも同じ蒟蒻に見えますが、その違いはあるのでしょうか。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 当初コンニャクは生の蒟蒻芋を皮ごと磨り潰していたので、黒っぽくなるのが当たり前でした。それが江戸時代に入り、常陸国(現茨城県)の中島藤右衛門が、蒟蒻芋を乾燥させて粉にする保存方法を考案して以来、蒟蒻粉から製品化されるようになり、現在では皮を除いた精粉を使います。よって、現在では蒟蒻は全て白く仕上がります。黒いものはヒジキ等の海藻を加えて色付けしたもので、わざわざ皮を加えた訳ではありません。ただ、地域による好みもあり、関東では白が好まれ、関西では黒が好まれています。 さて、「糸コンニャク」と「しらたき」の違いですが、ドロドロした固まらない状態のものを、心太(ところてん)の要領で押し出し、加熱して固めたものが「しらたき」で、一旦、固めてから細く切り出したものを「糸コンニャク」と呼ぶようですが、現在では製造方法に厳格な違いは無く、「商品名」と「名称」の違い程度です。因みに、食品表示はJAS規格(加工食品品質表示基準)により※「名称」が定められていますが、何故か※「品名」に関しての規定はありません。 ※名称と品名:食品の表示については、JAS規格により「名称」が以下のように規定されています。「品名」の規定はありません。 ■加工食品品質表示基準 制定 平成12年3月31日農林水産省告示第513号 最終改正 平成24年6月11日消費者庁告示第5号 【加工食品の義務表示事項】 第3条 加工食品の品質に関し、製造業者、加工包装業者、輸入業者又は販売業が加工食品の容器又は包装に表示すべき事項は、次のとおりとする。ただし〈以下略〉 (1) 名称 (2) 原材料名 (3) 内容量 (4) 賞味期限 (5) 保存方法 (6) 製造業者等の氏名又は名称及び住所 【加工食品の表示の方法】 第4条 前条第1項第1号から第6号までに掲げる事項〈中略〉の表示に際しては、製造業者等は、次の各号に規定するところによらなければならない。 (1) 名称 その内容を表す一般的な名称を記載すること。〈以下略〉 ■生鮮食品品質表示基準 制定 平成12年3月31日農林水産省告示第514号 改正 平成20年1月31日農林水産省告示第126号 【生鮮食品の表示事項】 第3条 生鮮食品の品質に関し、販売業者が表示すべき事項は、次のとおりとする。ただし〈以下略〉 (1) 名称 (2) 原産地 【生鮮食品の表示の方法】 第4条 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項〈中略〉の表示に際しては、販売業者は、次の各号に規定するところによらなければならない。 (1) 名称 その内容を表す一般的な名称を記載すること。 牛乳や乳製品については厚生労働省令によって、「種類別名称」が規定されています。これは一般名称です。 種類別 = 「牛乳」「成分調整牛乳」「低脂肪牛乳」「無脂肪牛乳」「加工乳」「乳製品」「クリーム」「バター」「バターオイル」「チーズ」「ナチユラルチーズ」「プロセスチーズ」「濃縮ホエイ」「アイスクリーム類」「アイスクリーム」「アイスミルク」「ラクトアイス」「濃縮乳」「脱脂濃縮乳」「無糖練乳」「無糖脱脂練乳」「加糖練乳」「加糖脱脂練乳」「全粉乳」「脱脂粉乳」「クリームパウダー」「ホエイパウダー」「たんぱく質濃縮ホエイパウダー」「たんぱく質濃縮ホエイパウダー」「バターミルクパウダー」「加糖粉乳」「調製粉乳」「発酵乳」「乳酸菌飲料」「乳飲料」など。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ▲ 凍み蒟蒻:豆腐を凍らしたものが「凍み豆腐」で、高野豆腐が有名です。そして蒟蒻を凍らしたのが「凍み蒟蒻」です。 双方とも凍らすことで食感がガラリと変わり、全く別の素材として楽しむことができます。凍み豆腐と同様に水分が抜けスポンジのような状態になり、穴だらけなのでダシがよく染み込みます。「幻の…」と云われた凍み蒟蒻も現在では通販で簡単にいくらでも手に入ります。 製造元は、常陸太田市天下野町(旧水府村天下野)の農家です。ホ-ムペ-ジへは上の画像をクリックするか下記リンクから移動できます。 凍みこんにゃくの伝統を守り続けて |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

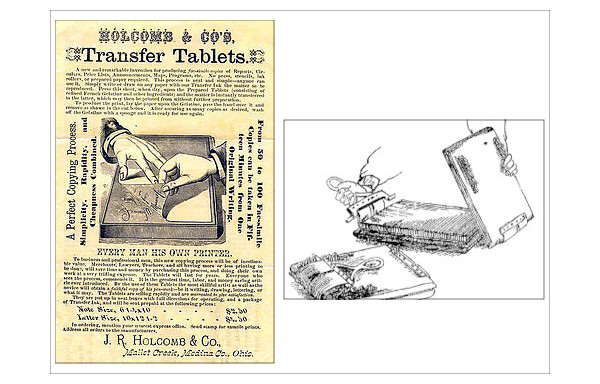

| ■ 蒟蒻と印刷 1870年頃から欧米で使われ始めた平版印刷(ヘクトグラフ)を導入した際、本来は版にゼラチンを使用するのですが、それを蒟蒻や寒天で応用したのが「蒟蒻版」と呼ぶ印刷技法です。 版の作り方は至って簡単で、ゼラチンや寒天に水を加えて温め、それにグリセリンを加えて攪拌し、底の浅い型に流し込んみ、固めて平板状にしたものです。 印刷は、版の上に濃いインクで書いた原稿を被せ、蒟蒻版に原稿の内容を転写させてから、今度はその版の上に新しい紙を被せ、染み込ませたインクを再度転写させます。条件さえ良ければ20~30枚程度の複写が可能だったと云われています。 部数が少ない印刷に適していたのと、インクを洗い流せば何度でも使える利点があり、夏目漱石の小説「坊ちやん」の中にも「…では会議を開きますと狸はまず書記の川村君に蒟蒻版を配布させる。見ると最初が処分の件、次が生徒取締の件…」と教員会議で蒟蒻版が配られる様子が描かれています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

▲ 右が明治時代に丸善株式会社書店が発売した「軽便写字器械」の図。版式はコンニャク版。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 東京大学 調査・研究(長期保存が不可能な記録材料のための保存プロジェクト) | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 今は便利なコピー機がありますが、当時は蒟蒻版が当たり前でしたが、この方法はガリ版印刷の普及と共に姿を消します。筆文字の転写には便利だったかも知れません。 子供の頃に石鹸水(溶剤として)を新聞に塗り、紙を被せてバレンで擦り、新聞を転写させて遊んだ記憶が蘇ります。触っていると手が真っ黒になるようなインクだったので、そんな遊びができたのでしょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

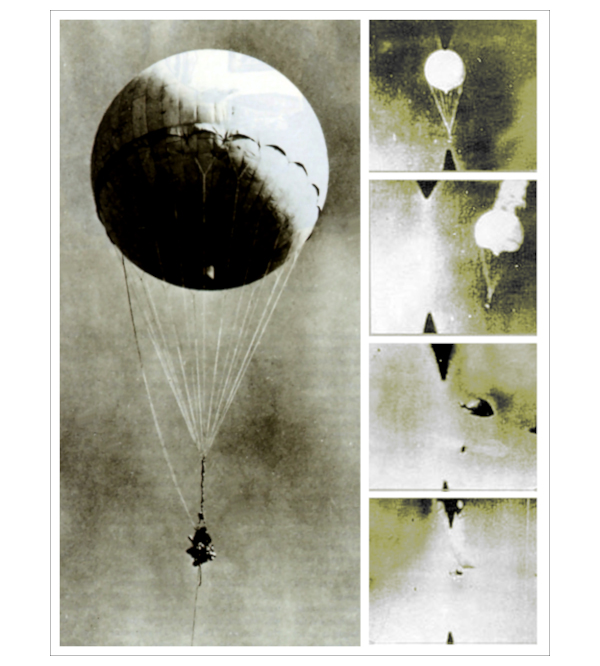

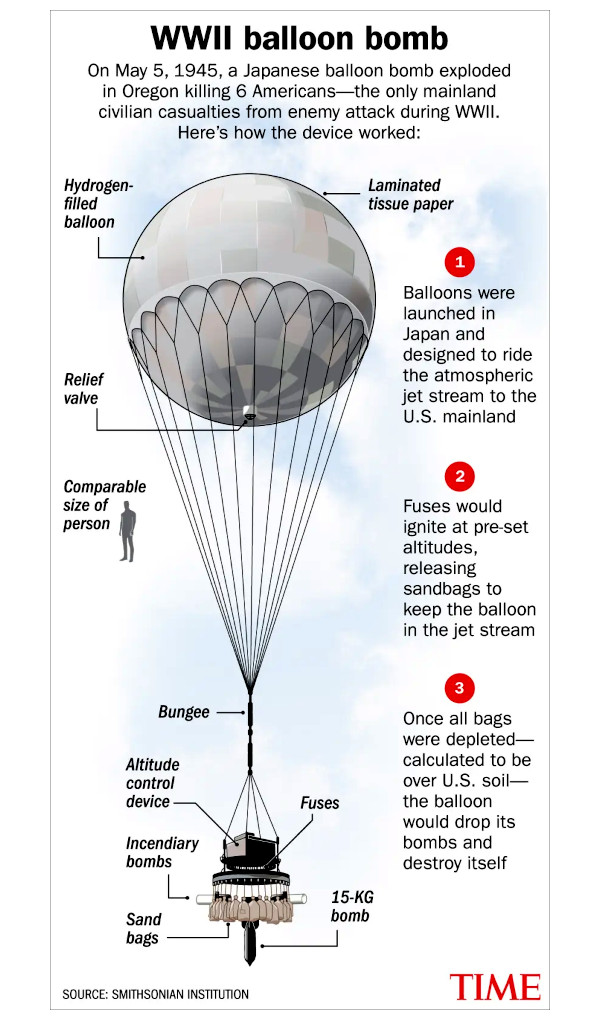

| ■ 兵器として 第二次世界大戦末期、陸軍は米国本土への直接攻撃の方策として、大型の風船を用いた風船爆弾(正式名称:気球爆弾)を開発します。今考えれば冗談のような話ですが、この風船爆弾は実際に約10000発も作られています。 米国本土に向けて9300発が放たれ、このうち米国により確認されたものだけで361発が着弾しています。米国はこの兵器関する情報を公開せず、日本は戦果の確認が取れず、予想した程の成果は無かったと判断したようです。 和紙で作られた風船の防水と気密の為に利用されたのが、蒟蒻芋を磨り潰して作った耐寒耐熱性の高いコンニャク糊だったのです。当時、南方方面は敗退に次ぐ敗退で、日本本土へのゴムの輸送も途絶えてしまいました。 ゴムが欠乏していた日本では、この防水と気密性に優れたコンニャク糊は大いに重宝され、また原料が国内で調達できることもあり、防水加工用として盛んに使われています。 ※現在では、高分子のグルコマンナンに「アセチル化」という処理を施し、それに酸化ケイ素の微粒子粉末を加えることで、ポリカーボネートと同程度の強度を持つ素材の開発に成功しています。この素材は、有機ELの表面保護膜として寿命を延ばす可能性が大いに期待される技術として注目されていますし、現在でも強力な粘着力は、紡績用、製紙用、事務用等々の接着糊として活躍している他、塗料、人造皮革、防水布、オブラート等の材料としても利用されています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ■ 風船爆弾の仕様: 気球の直径:10.0 m 吊り紐の全長:15.0 m ガスバルブ直径:40cm 総重量:205kg 搭載爆弾量:15Kg×1 / 5Kg×4 飛行高度:標準10,000m 最大12,000m 飛行能力:70時間 ▼ |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 米軍戦闘機のガンカメラにより撮影された風船爆弾撃墜の記録写真模様 | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

Japanese Balloon Bombs - WW2 US Navy Training Film Near the end of the WW2, Japan launched 9,000 paper balloons equipped with incendiary bombs towards the West Coast of North America using the jet stream. Only 1,000 made it and only a few unsuspecting civilians were killed. A fascinating look at a little-known weapon of WW2. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

残念ながら現在は削除され観られない |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||