|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

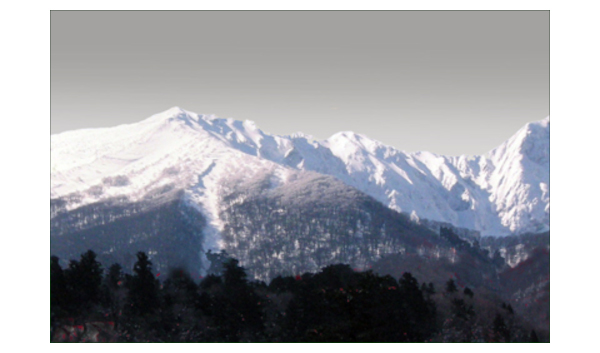

寒さの厳しい冬が冷麺の美味しい季節 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 冷麺(レンミョン)は朝鮮半島(韓半島)を起源とする麺料理で、文字通り「冷たい麺料理」のことです。大きく分けてスープ付のムルレンミョン(水冷麺)と、スープ無しのピビンネンミョン(混ぜ冷麺)の二種類があります。 朝鮮時代の歳時を詳細に記した「東国歳時記(洪錫謨著1849年)弘新文化社(1989年)」には、11月(新暦の12月にあたる)の季節料理として冷麺が紹介されています。これが冷麺が歴史に登場する最初の文献です。 文献によると、冷麺は夏の食べ物ではなく、寒さも厳しい冬の食べ物だったことが判ります。ギンギンに冷えて少し酸味のあるスープとシコシコの麺、これをオンドルで暖まったポカポカの部屋で頂く、想像してみて下さい、これは絶妙な組み合わせと言えます。冷麺に限らず、冬の暖かい部屋で頂く冷たいアイスクリームや、赤々と燃える暖炉の側で飲む冷えたビールは格別です。 「東国歳時記」によると、冷麺は「そば粉の麺に、大根や白菜のキムチ(トンチミ)と豚肉をのせた料理」と紹介されています。この頃の冷麺に用いられたキムチは、現在のような唐辛子を使ったものではなく、いわゆる辛くない「水キムチ」の類が主流であったと考えられます。今でもこの地方では、唐辛子の入らない白菜の水キムチが、郷土料理として多く食べられているそうです。 半島北部は山岳部が多く、土地が痩せています。穀類の収穫がない冬場の冷麺は、理にかなった郷土食と言えます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

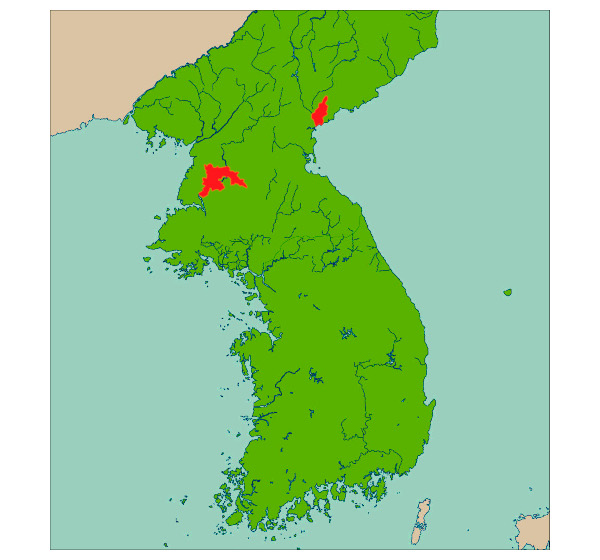

赤色の部分 左が平壌(ピョンヤン) 右が咸興ハムン) |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 因みに、文献に唐辛子を使ったキムチが初めて登場するのは、「東国歳時記」より少し古く、「増補山林経済(柳重臨著1766年)新光出版社」で、この中には白菜キムチの他にも、多種のキムチの漬け方が書かれています。 唐辛子や山椒(さんしょう)、ナスと共に、ニンニクが初めて文献に登場するのもこの時期で、まさにキムチが発展してゆく素地を作った黎明期(れいめいき)の時代であったと言えます。唐辛子を用いる料理も数多く紹介されておりますので、この時期には既に唐辛子が生活に定着していたと考えられます。 但し、冷麺の発祥地である半島西部では地域的な特殊性かも知れませんが、唐辛子の入らないキムチが用いられたようです。 「東国歳時記」には「冷麺は関西地方が最も良い」とされ、これは朝鮮半島の西部、現在の平壌(ピョンヤン)あたりを指すものと思われ、今でも平壌式の「水冷麺」と咸興(ハムン)式の「混ぜ冷麺」は特に有名です。▲地図の左が平壌、右が咸興(ハムフン、ハムン)です。 冷麺は「東国歳時記」が書かれた頃には既にあったようですが、それがいつ頃からあったのかは書かれてはいません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 平壌冷麺の原材料はその黎明期に於いては、蕎麦(そば)粉に緑豆の澱粉と塩、咸興では緑豆ではなくジャガイモやトウモロコシの澱粉が使われます。コロンブスの新大陸発見が西暦の1492年ですので、ジャガイモの渡来時期と矛盾はありません。 日本では咸興出身の青木輝人氏が、最初に盛岡冷麺(開発当初の名称は平壌冷麺)を開発したので、咸興式の麺であったと思われますが、現在では成分構成が当初とは異なり、澱粉が小麦粉より多く含まれます。 日本では大きく分けて澱粉の多いタイプと、小麦粉の多いタイプの二種類があります。表現することは難しいのですが、澱粉の多いタイプは、プリプリした独特の食感で、口の中で激しく自己主張をします。これは澱粉が小麦よりも多く含まれることによると考えられ、癖のないコンニャク麺のような感じです。 一方、小麦が澱粉より多いタイプは、強い弾力と、独特のコシがあります。プリプリ感は少なく、口の中で馴染み、スープの絡みも良いようです。 昔の名残か、蕎麦粉を含むタイプものも多くありますが、これも当初の蕎麦が主体のものではなく、二八蕎麦の原材料が逆転したようなもので、やはり小麦粉が主体の麺です。当初は辛くないキムチ(トンチミ)の汁で食べていたので、蕎麦の風味もそれなりに活きていたのでしょうが、真っ赤な辛いキムチでは意味がないような気がします。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

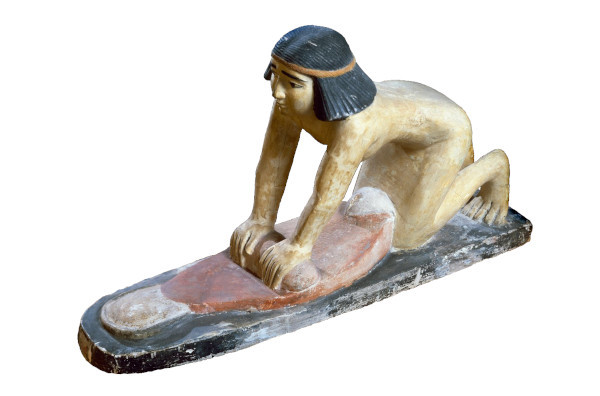

紀元前3,000年頃の古代エジプトで作られた粉挽き専用の平らな石「サドルカーン」 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 紀元前7000年頃に西アジアで栽培化され始めたと言われる小麦が、シルクロードを経て紀元前1世紀頃に中国へと伝わり、多種多様の麺料理が各地で作り出されました。 そしてその製法は中国から東南アジア、東アジア各地へと伝播して行き、やがては朝鮮半島にも伝わりました。 山岳地の多い朝鮮半島北部では、良質な蕎麦を使ったミョン(蕎麦を主原料とした麺料理)が作られ、温暖な南部では小麦を主体としたクッス(小麦を主原料にした麺料理)が発展したものと思われます。 「東国歳時記」には冷麺の他に、1月の雑煮・おこわ、3月のムッとナムルの和え物、6月のすいとん・狗鍋、10月の宮中鍋(唐辛子を使った現在のものとは違います)、11月の小豆粥等の季節の料理がイロイロと紹介されています。共に旧暦ですので、新暦では1か月ほどずらしてお考え頂ければ良いかと思います。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 盛岡冷麺の歴史は、咸興(ハムフン、ハムン)出身の青木輝人(ヤン・ヨンチョル)という人が、故郷の麺の味を忘れられず、この麺の再現を試みて昭和29年に盛岡で開業したのが「食道園」です。そのご改良を重ね、現在の盛岡冷麺の原形を作り上げました。 韓国の冷麺は1950年6月25日に勃発した朝鮮戦争で、南に逃れて来た北の出身者により本格的に普及したと云われ、盛岡に冷麺が登場する時期とも重なります。 人々が移動すると言うことは、その属していた地域や部族の文化、食生活も併せて移動すると言うことで、流入した地域の既存勢力と様々な摩擦を引き起こします。一時的にはその地域に荒廃をもたらすこともあるでしょうが、長い目で見れば、食文化を含め、新しいものを生み出す大きな原動力ともなり得ます。 当初はまるで相手にされなかった冷麺も、日本人の嗜好に合うように改良が加えられ、青木氏の冷麺は「盛岡冷麺」として今や不動の地位を築くまでになっています。朝鮮半島の食文化が日本の食文化と融合した一つの例だと言えます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

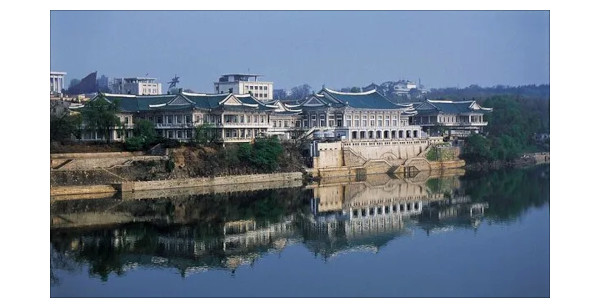

玉流館の冷麺 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 本当にうまい冷麺は北朝鮮に行かないと食べられないと信じる人達も多く、2000年に南北首脳会談のため北朝鮮を訪れた韓国第15代大統領の金大中(キムデジュン)氏は、平壌の有名な冷麺専門店の「玉流館(オンリュガン)」で冷麺を食べ、「私はずっと玉流館の冷麺を食べたいと思っていた。本当においしかった」と感想を述べたそうですが、状況が状況でしたし、そもそも政治家の言う事は話半分に聞いておくべきでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 実際に直接この店で冷麺を食べた人に訊いたところでは、「それほど美味しくはない」とのことでしたが、好みの問題もあり難しいところです。ただ、この盛り付けは何とも…

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 冷麺(平壌冷麺)の原材料はその黎明期に於いては、蕎麦(そば)粉に緑豆の澱粉と塩で、咸興では緑豆ではなくジャガイモやトウモロコシの澱粉が使われます。コロンブスの新大陸発見が西暦の1492年ですので、ジャガイモの渡来と矛盾しません。 日本では咸興出身の青木輝人氏が、最初に盛岡冷麺(開発当初の名称は平壌冷麺)を開発したので、咸興式の麺であったと思われますが、現在では成分構成が様変わりし、澱粉が小麦粉より多く含まれます。 日本では大きく分けて、澱粉の多いタイプつと小麦粉の多いものとがあります。表現することは難しいのですが、澱粉の多いタイプは、プリプリした独特の食感で、口の中で激しく自己主張をします。これは澱粉が小麦よりも多く含まれることによると考えられ、癖のないコンニャク麺のような感じです。 一方、小麦が澱粉より多いタイプは、強い弾力と、独特のコシがあります。プリプリ感は無く、口の中で馴染み、スープの絡みも良いようです。 また昔の名残か、蕎麦粉を含むタイプものも多くありますが、これも当初の蕎麦が主体のものではなく、二八蕎麦の原材料が逆転したようなもので、やはり小麦粉が主体の麺です。当初は辛くないキムチ(トンチミ)の汁で食べていたので、蕎麦の風味もそれなりに活きていたのでしょうが、真っ赤な辛いキムチでは意味がないような気がします。 ただ、今風の冷麺は載せる具が自由なのですが、やはり水冷麺には少し漬かり過ぎの酸味のあるキムチが最高でしょう。他の具は無くても良い気がします。調理例の多くは、スイカやリンゴ、胡瓜や肉がふんだんに使われていますが、これは見た目を豪華に美味しそうにするだけで、冷麺本来の美味しさとは一切関係ありません。 仮にこの種の具を使うことで、一層美味し食べられるのならともかく、そうでないなら別々に食べたほうが遥かに食事を楽しめます。 冷たいスープでは、肉の脂身もしつこく感じられるだけです。これが熱いスープであれば、肉も柔らかくなり、とろけるような脂身の美味しさを味わえます。「具」が「愚」になっては意味がありませんので… |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||