|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

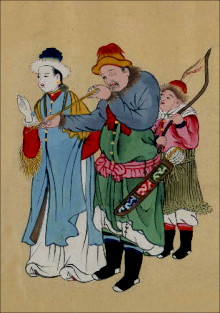

東海道五十三次 水口 北斎 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

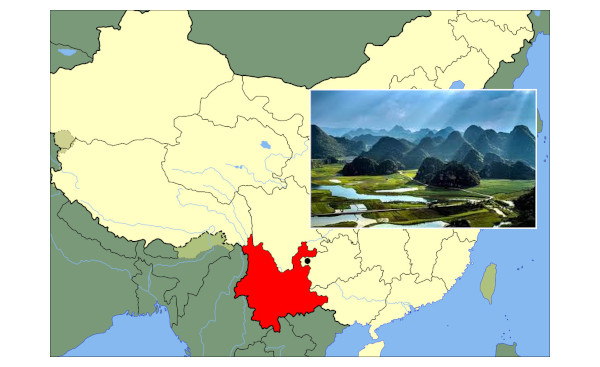

| ソバ(蕎麦)はタデ科の一年草で、アジア内陸部、ヨーロッパ各地、南ヨーロッパの山岳地帯、南北アメリカ等で栽培されています。 原産地は、東アジア北部、アムール州の上流沿岸から中国北東部にわたる一帯とされて来ましたが、最近では中国西南部山岳地帯の雲貴高原だと言う説が有力になっています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 雲貴高原は、中華人民共和国南西部の高原の雲南省と貴州省にまたがる地帯で、 雲南省中部の哀牢山脈よりも東、東南丘陵よりも西の一帯に広がています。▲図の赤が雲南省、●が雲貴 | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本への伝来は諸説があり、①朝鮮半島から対馬 ②シベリアから北日本 ③中国から九州等が主なルートとして考えられていますが、原産地が中国西南部山岳地帯であれば、稲の伝来と同じルートを辿ったのではないかとも推測できます。 いずれにしても日本への伝来は古く、縄文時代には既に栽培が始まっていたことが、埼玉県岩槻市の真福寺泥炭層遺跡(B.C.900~500年)から蕎麦の種子が出土したことで確実視されています。また、最近の考古学的研究の成果として、高知県佐川町の地層から見つかったソバの花粉から、縄文時代草創期(約9300年前)には既に栽培されていたのではないかとも推定されています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

続日本書紀 文武天皇元年(697年)から桓武天皇の延暦10年(791年)までの95年間の歴史 全40巻 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 「続日本紀」に、元正天皇の「勧農の詔(みことのり)」(養老6年)に、救荒作物としてその植え付けを勧めている記録がありますので、この頃には栽培が始まっていた確実な証となります。文献上「続日本書紀」はそばに関する記述では最古のものとなります。 しかし、そばが縄文時代から栽培されていたにも関わらず、食料として余り発展しなかった理由として、製粉が難しかったことが挙がられています。 当時の(縄文時代)の摺り臼▼では甚だ効率が低く、多くの時間と労力を必要とし、日々の食事の糧としては敬遠されたのだと考えられます。同じ理由から小麦もまた余り利用されることが無かったようです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

群馬県深町遺跡出土の縄文時代の摺り臼 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

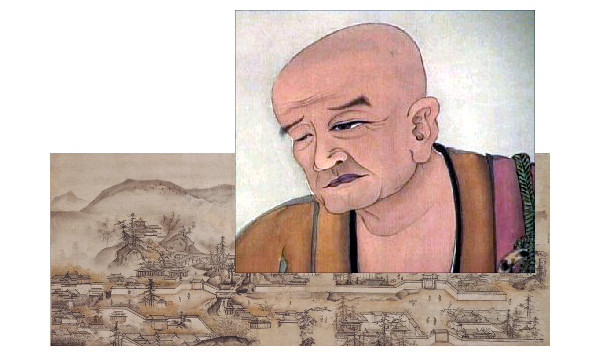

| ころが、鎌倉時代(1241年)に入ると、宋から帰国した聖一国師が、水車を利用した碾き臼の技術を持ち帰り、製粉技術は著しく進歩し、そばは急速に普及します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

聖一国師(1202~1280)年) |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ▲ 聖一国師:鎌倉時代に僧侶の最高位である「国師」の称号を日本で初めて授けられた天台宗の僧侶。 34歳の時に宋へ旅立ち、6年間禅宗を学んだ後、仏書千余巻と共に様々な文化や技術などを持ち帰りました。 この時、持ち帰った技術の中に水車を利用した碾き臼での製粉技術があり、日本の製粉技術は飛躍的な発展を遂げます。また、持ち帰った茶の実を駿河国安倍郡三和村足窪(現足久保)に蒔いたとも伝えられています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 蕎麦が現在のような形で食べられるようになったのは意外に新しく、江戸時代も中期以降になってからのことです。それまでの蕎麦は蕎麦粉だけの生粉打ちだったと考えられ、「つなぎ」を思いつかなかった為に、ボソボソ状態で麺線に加工、成形することが難しく、

寛永年間(1624~1644年)に朝鮮僧の元珍が小麦粉を「つなぎ」に使う方法を南都東大寺に伝えるまで、「蕎麦錬り」や「蕎麦団子」として味わう以外に手はありませんでした。 実際に江戸初期の寛永20年(1643年)の「料理物語」や、焼鳥の料理法が掲載されている最古の書籍として有名な、元禄2年(1689年)の「合類日用料理指南抄」には、このボソボソの蕎麦を上手に麺線に加工する方法として、おも湯や豆腐をすり潰したもの、蕎麦粉の一部を熱湯で糊化させたものを全体に混ぜ合わせる等々が紹介されています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

花街模様薊色縫 豊国 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 蕎麦切り誕生以前から素麺や饂飩(うどん)があったのに、何故か小麦粉は蕎麦には使われませんでした。 話しは全く異なりますが、江戸時代に種子島へ伝来した火縄銃は鉄砲鍛冶の努力で急速に進歩しましたが、長い間銃身の片側を塞ぐ方法に思い至らず、明治に入って初めて「ネジ」の存在に気付いています。改造、改良を得意とする民族性である筈なのに、実に不思議なことです。蕎麦にもこのことが言え、全く不思議としか言いようがありません。 一方、小麦粉を使う方法が周知された後も、小麦が高価であったことや、収穫が困難であった地域では、卵や山芋(自然薯)、ワラビ粉、豆汁、大豆粉等々と様々な手段でボソボソの蕎麦をつないでいます。 お隣の朝鮮半島生まれの冷麺も、事情は全く同じで、半島の北では小麦の収穫がままならず、緑豆の澱粉でつないでいます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

東海道五十三次の内 見付の宿 北斎 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 江戸の街では宝永(1704~1710年)の頃まで、街道の立場(たてば)より外には、食事ができる所が全く無く、享保(1716~1735年)の中頃までは、丸の内から浅草観音に行くまでの途中には何も無く、弁当や水筒を持たない者は、大変困ったそうです。 それが宝暦(1751~1763年)前後になると、中橋広小路(中央通りと八重洲通りの交差点辺り)に煮しめを売る店が5,6軒、今川小路(神田の旗本、今川家の屋敷前通り)に蕎麦を売る店が2,3軒できたそうで、寛延(1748~1750年)の頃には奥州街道の道筋の室町に、本町(関東大震災後の区画整理で町名改正があり、今の町名の場所ではない)の辺りに2,3軒食べ物ができた程度だったようです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

今様美人揃 歌川国貞 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

蕎麦屋は当初「荷売り」と言って、屋台を担いで売り歩くスタイルでした。寛文元年(1661年)の12月に「夜町中を荷売りしてはならぬ」と言う禁令が出ていますので、この頃には荷売りは既に一般的な行商スタイルだったことが判ります。 蕎麦屋は当初「荷売り」と言って、屋台を担いで売り歩くスタイルでした。寛文元年(1661年)の12月に「夜町中を荷売りしてはならぬ」と言う禁令が出ていますので、この頃には荷売りは既に一般的な行商スタイルだったことが判ります。▲図は「夜蕎麦売り」の中でも「風鈴蕎麦」と呼ばれる荷売りで、風鈴が二つ描かれていることが判ります。安価な夜鷹蕎麦よりも値段がやや高めで、こちらは「かけ蕎麦」に具を載せていました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

當穐八幡祭 夜蕎麦売りの屋台 歌川国貞 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| また更に、寛文10年(1670年)7月には、「暮れ六ッ以後に荷売りをしてはならぬ」とあり、貞享3年(1686年)11月には、饂飩蕎麦切りは火を持ち歩くのでならぬ、として禁じています。因みにこの頃、蕎麦麦(当初は蕎麦切りをこう呼んでいた)1杯の値段がおよそ6、7文程度でした。 時代が進むと共に「担ぎ売り」から、店を構える「饂飩屋」が現れ、宝歴(1751~1763年)の頃には「饂飩屋」から「蕎麦屋」へと名が変わったようで、この頃に蕎麦は1杯が16文になりました。つまり二八で16文、三八だと24文だと理解されていたようです。江戸時代は語呂合わせと洒落の時代です。諸説ありますが、私が考えるに、「二八蕎麦」は16文の蕎麦だと言うことだったのだと思います。そしてこの「二八蕎麦」が蕎麦の代名詞のようになっていったのが「二八蕎麦」の語源であり、由来だと推測しています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||