|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

EyesPic http://vol01.eyes-art.com/0599.html |

|||||||||||||||||||||||||||||||

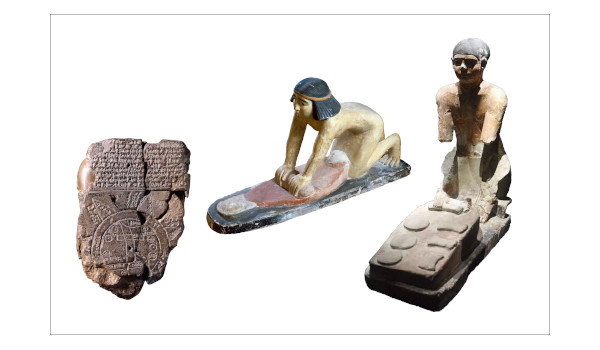

| 「パン」の語源は、パンを伝えたポルトガル人の母国語のポルトガル語「pao」に由来すると考えられ、直接日本へ入った外来語(カタカナ語)としては一番古い言葉だと言われています。また「餌を与える」を意味するラテン語の「pasco」が語源だとする説や、パンそのものを意味する「panis」だとも言われています。 今や世界中の人々に愛され、欠くことのできない重要な食料であるパン。そのパンの起源は大変古く、古代メソポタミアにまで遡ることができます。 恐らくパンは小麦の栽培が本格的に始まった頃には、既に作り始められていたと考えられていますが、当時のパンは所謂「薄焼きタイプ」で、生地をこねて灰の中で蒸し焼きにしたり、ナンのようにカマドの内側に貼り付けて焼いただけのものだったようです。 ふっくらとした感じのパンを作り出したのは、紀元前3000年頃の古代エジプト人でした。当時は小麦からできるパンは「神の贈り物」として崇拝していたようです。右サイドバーの画像はパン生地をこねる女性像で、エジプト人は「パンを焼く人々」と呼ばれ、パンをこねるのは主に女性の仕事でした。 しかし、いくら「ふっくら」とした感じに仕上がっても、中世ルネサンス期にイースト菌が発見されまでは、パンは発酵にムラがあり、安定して美味しいパンを焼くのは難しかったようです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

発見されたポンペイのパン屋跡 因みにパン屋が30軒以上あったそうです |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| パンがヨーロッパからシルクロードを経てアジアへ伝わり、日本へはポルトガル人により鉄砲と共に伝えられたようです。その当時は渡来した人々と一般人の接触は余り無く、パンもイエズス会の僧が自分たちの為に焼いて食べていただけのようです。ひょっとしたら好奇心旺盛な役人はご相伴にあずかっていたかも知れません。 日本ではアヘン戦争勃発時に、外国軍の侵攻を恐れた幕府が、軍学者江川太郎左衛門に命じ、兵糧としてパンを作らせたのがパン作りの最初だと言われています。 この江川太郎左衛門は韮山反射炉を造った人物で、パン焼き窯など造作もなかったと思われます。また、当時の幕府もパンの携帯性と保存性の高さは評価していたようです。 江川太郎左衛門の家は、国の重要文化財として今も保存され、その時の窯も健在です。▼ |

|||||||||||||||||||||||||||||||

重要文化財 歴史に残る「日本ではじめてパンを焼いた窯」 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| パンが日本に伝えられてから一般家庭に普及するまでには長い年月を必要とし、庶民の食卓に載るようになったのが太平洋戦争の終結後です。そこから日本人の食生活は急速に洋風化し、パン食は完全に生活の中に溶け込んでゆきました。これには占領軍の食料政策の影響が大きく働いています。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| パンが日本人の生活に溶け込み半世紀以上が経とうとしています。ところが不思議なことに、既にパン食文化は日本に定着した筈なのに、パン屋は未だ「パン文化」の外に位置します。 確かに一般消費者の無知にも起因はあるのでしょうが、一番の問題は売る側の「無知」または「利益のみを追求した醜い商魂」です。 問題とするのは最近の「焼きたてのパン信仰」です。自家製造のベーカリーの殆どが「焼きたて」と「焼き立てだから美味しい」をキャッチフレーズに営業しています。そして多くの人が「焼きたて」を求め、パン屋の店頭に列をなします。何故でしょう。 このような状況を見てパン屋は何も感じないのでしょうか。 焼きたてのパンは、炊き上がった直後のご飯と一緒です。炊き上がった直後のご飯には多少芯があります。このご飯を美味しく頂くには、一定時間蒸らす必用があります。また蒸らし終わった後、上下を素早く混ぜ、それから頂くのが正しいご飯の食べ方です。 熱いうちに食べれば美味しい(そう感じる?)のは当たり前で、ご飯でも多少出来の悪い米でも炊きたてはそれなりに美味しく頂けます。 本当の勝負は冷えてからで、良い米で炊いたご飯は、冷めても美味しく頂けますが、お弁当屋さんのご飯は冷めると「エッ?」と思うほど別物に感じることはよくあります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| パンも同じことで、パンから余分な水分が抜けて初めて「美味しいパン」が出来上がります。そこからがパン屋の勝負です。フランス映画の中では、会社帰りに焼きたてのパンを買い求める姿を目にしますが、このパンは翌日の朝食用です。決してその夜に食べるものではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

メソポタミア出土の粘土板(左) と粉を挽く女性とパンをつくるエジプト人 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 更に、「焼きたてのパン」の問題点は、その極端な消化の悪さです。試しに「前日のパン」と「焼きたてのパン」の双方を用意し、水の入ったコップにちぎって投入してみて下さい。「前日のパン」水の中で大きく広がるのに反し、「焼きたてのパン」は小さく縮んでしまいます。これが消化力がまだ弱い小さなお子さんや消化力の衰えたお年寄りの胃の中で起こるの現象です。 離乳直後の赤ちゃんや小さなお子さん、病弱なお年寄りがいる家庭では大きな問題です。是非これはご自分で試して下さい。 「焼きたてのパン」は消化不良を招きます。「焼けたてのパン」の良さはその「香り」だけです! |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

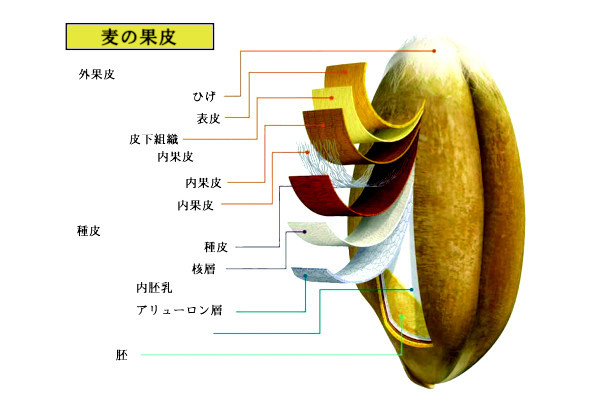

果皮の構造 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 白いパンを作るには※ふすまを完全に取り除く必要があります。この「ふすま」を完全に取り除かないと色の黒ずんだ不味いパンになります。この黒ずんだパンを黒パンと呼び貧しい人たちを中心に食べられていました。現代にも「黒パン」はありますが、ロシアやウクライナ、ドイツ等で食べられているものは酵母とライ麦の粉から作られ、酸味を持っているのが特徴で、貧しい人たちが止むを得ず食べていたものとは異なります。 ※ふすまは一番外側の皮のことで、これを挽いて粉にしたものが「ふすま粉」です。食物繊維が豊富に含まれますので、過剰に摂取すると体質にもよりますが、不足した時と同様に便秘の引き金になります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

黒い爪と呼ばれる麦角 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ふすまを完全に取り除いていない粉で作る黒パンには、稀に※麦角病を引き起こす麦角菌が含まれることがあります。菌核に麦角アルカロイドという毒素を多量に含み、摂食することで中毒を引き起こします。 ※麦角アルカロイドを 多量に摂取した場合は、急性毒性作用で血管収縮が起こり、血流の減少、心筋、腎臓、四肢等に循環障害が発生すると報告されています。 症状としては、発熱、幻覚、感覚障害、悪寒、壊疽等で、痙攣発作等で心肺停止で死に至ることもあります。 例え摂取量が少量であっても妊婦は子宮収縮を引き起こし、子宮出血や流産につながる可能性もあります。 多くの人命が失われたこともあり、西暦994年にはフランスのアキテーヌ、リムザーン地方を中心では4万人以上が犠牲になっています。 17世紀に入ると主因が解り始め、急速に犠牲者が減少していますが、麦角病そのものが消滅したわけではなく、現在でもアフリカを中心に貧しい地域での発生が報告されています。  日本では麦角病の被害報告は無く、取敢えず安全だと言えますが、菌そのものは既に入り込んでおり、稀にイネ科の雑草で麦角の姿を見ることができると言われています。 日本では麦角病の被害報告は無く、取敢えず安全だと言えますが、菌そのものは既に入り込んでおり、稀にイネ科の雑草で麦角の姿を見ることができると言われています。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||