|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

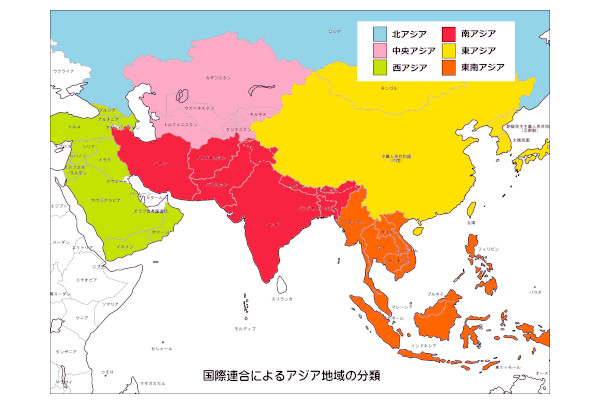

| 日本の食卓ではごく普通の香辛野菜として親しまれてきました生姜は、ショウガ科の多年草で、南アジアのインドからマレーシアにかけてが原産地だとされ、中国では紀元前500年頃に既に薬用として利用されていた記録があります。 日本へは三国志の時代(220~280年)に中国から齎され、古名を「呉(中国)のハジカミ」と言い、古事記にも記述が見られます。 生姜の語源は*サンスクリット語(梵語)の「singa:角」と「vera:形」に由来すると言われています。 *サンスクリット語 (梵語) :サンスクリット(梵: संस्कृतम् saṃskṛtam、英: Sanskrit)は、古代インド・アーリア語に属する言語で、インドを訪れたアーリア人によって話された古代語で、現在では死語とされています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 古くから漢方薬としての薬効が知られ、血行を改善し、発汗を促し、熱を下げる効果があると同時に、咳を静める作用もありますますので、風邪をひいた時に飲む「生姜湯」でお馴染みです。 漢方では生の根茎部を「生姜(ショウキョウ)」と言い、蒸してから乾燥させたものを「乾姜(カンキョウ)」と呼んでいます。共に、食欲増進、新陳代謝、機能促進、鎮嘔、鼻詰り、悪寒発熱等に効果があるとされています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

本来は黄色の花を咲かせますが日本では花がつきません |

|||||||||||||||||||||||||||||||

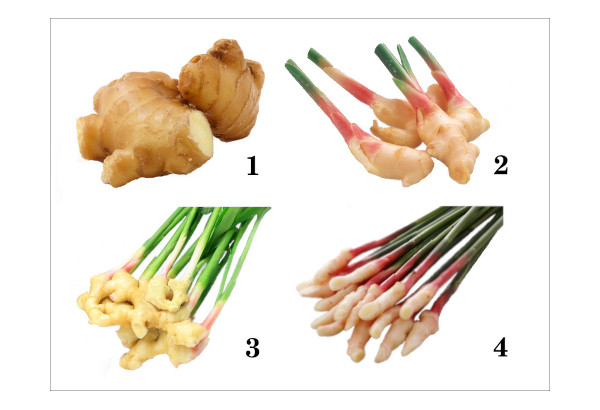

| 生姜は大きく分けて、前年に種生姜として植えた塊茎(こんけい)部で、硬くて繊維質が多く辛味も強い ①老成生姜(ヒネショウガ)、植付け後の老成生姜のできる新しい根の部分で、 柔らかく辛味も少ない ②新生姜、新生姜の育ち始め(2~3cm位に育った頃)を葉をつけたまま出荷される ③葉生姜と、葉生姜より更に早採りで、陽にあてずに育て、出荷直前に陽をあて茎に赤みをつけた ④矢生姜とがあります。 豚の生姜焼きや冷奴の薬味に使うのが老成生姜(根ショウガ、泥ショウガとも呼ぶ)で、初夏に味噌をつけて酒のつまみにするのが新生姜、酢漬けにして魚の付け合わせにするのが葉生姜や矢生姜です。 ▼ |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 独特の食欲をそそる爽やかな香りがあり、この香りの成分を「ガラノラクトン」と言います。また山葵(わさび)や唐辛子とは異なる辛味の成分を「ジンゲロール」と言い、加熱することで「ショウガオール」に変化します。 「ガラノラクトン」も「ジングロール」も共に血管をを拡張させ、血流を促進する効果があります。特に「ショウガオール」は体に吸収されると、血管内に速やかに浸透し、血管を拡張し、血流の改善に大きな効果があります。 風邪をひいて寒気を感じるときに「生姜湯」を飲むと体が温まるのは、血流改善効果が大きいと思われ、その効果は3~4時間は持続すると言われています。 また特筆すべき点として「ジンゲロン」の腸チフス菌、コレラ菌に対して強い殺菌力を示します。更に「アニサキス」の幼虫を死滅させることでも知られており、これは魚の生食を好む日本人にとっては大変嬉しい特徴と言えます。生姜や山葵は単に食欲をそそる為のみにあるのではなく、魚の生食に伴う危険回避の働きもある訳です。 貝類のツマとして付け合わされているタデの若芽も貝類の食中毒に効果があると言う理由によります。誠に食の世界は科学的です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

鬱金(ウコン)は熱帯アジア(東インド地方)原産の、ショウガ科ウコン属の多年草植物で、高温多湿を好み、南アジアを中心に、アジア、アフリカ、中南米の熱帯から亜熱帯にかけて広く自生し、紀元前970年頃の東インド地方では既に栽培も始まっていたようです。 熱帯性の植物ですので寒冷地には適さず、日本では温暖な沖縄と鹿児島のごく一部にのみ自生します。 ウコンには、鬱金(Curcuma aromatica)、秋鬱金(Curcuma longa)、紫鬱金(Curcuma zedoaria)、ジャワ鬱金(Curcuma xanthorrhiza)があり、和名の鬱金(ウコン)は香辛料として用いられる秋ウコンを指します。 日本にウコンがもたらされたのは、室町時代の沖縄からだと言われ、欝金の漢名が出てくるは平安時代に書かれた「本草和名」(918年)で、これが現存する日本最古の薬物辞典が最初です。→右サイドバー 当時は大変貴重な植物で、琉球王府の重要な財源とされ、江戸時代に入ると海外交易が盛んであった琉球王国から日本各地に広まったとされています。 徳川吉宗の時世に幕府管理の薬草園(*麻布御薬園)で栽培されたとの記録(享保11年-1726年)があります。これが日本では沖縄以外で栽培された最初になります。ウコンと幕府管理の薬草園 *麻布御薬園:江戸時代前期に存在した薬草栽培所 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 最近はウコンを含む和漢薬やドリンク類が多く出回り、薬局でも専門のコーナーができるほどの人気の高い生薬ですが、まだまだ生姜のように広く周知されている訳ではありません。もっとも生姜を生薬と認識して利用している人は稀でしょうが… ウコンの英語名はターメリック(Turmeric)で、「あぁ、カレーの黄色か!」と思われる方も多い筈です。残念なことに和名が通じなくなっているのが今の日本の実情です。漢字の「鬱金」より「ウコン」が親しみやすいと考えたのか、カタカナやひらがなで「ウコン」または「うこん」と表記される場合が多く、一瞬見ると「ウンコ」や「うんこ」に見えてしまうのは果たして私だけでしょうか… |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ウコンは昔から「黄染草」とも呼ばれ染色に利用され、変ったところでは沢庵(タクアン)の着色料としても利用されています。 黄色はもともと高貴な色(中国では黄色は皇帝だけが身に着ける色とされ、皇帝以外がこの色を着用すると死罪になった時代もありました)とされていたので、それにあやかったものと考えられます。然しながら多くのタクアンはウコンではなく、合成着色料の食用黄色4号(化学名タートラジン:Tartrazine)を用いて着色しているようです。 クチナシは中医学の古典「神農本草経」にも収載されている漢方薬で、古来より飲食物の着色に用いられ、単回投与毒性試験,反復投与毒性試験、発癌性試験,変異原性試験等のいずれの試験でも毒性は認められていませんので、こちらの使用であれば安心できますネ。 ウコンの薬効はその成分であるクルクミンによるところが大で、現在さまざまな健康維持機能が期待できるとし、多くの科学的研究が行われています。 摂取したクルクミンが、体内で更に強力な抗酸化作用や代謝(解毒)作用能力を持つテトラヒドロクルクミンに変換されるそうですが、詳しくないので他のサイトを参考にして下さい。 また、ウコンは肝臓に良い言うのが最近では常識になりつつありますが、既に肝臓に問題がある人には逆効果になり危険です。肝臓に障害をお持ちの方は、必ず医師や薬剤師に相談してから摂取するよう心掛けて下さい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||