|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

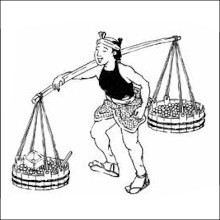

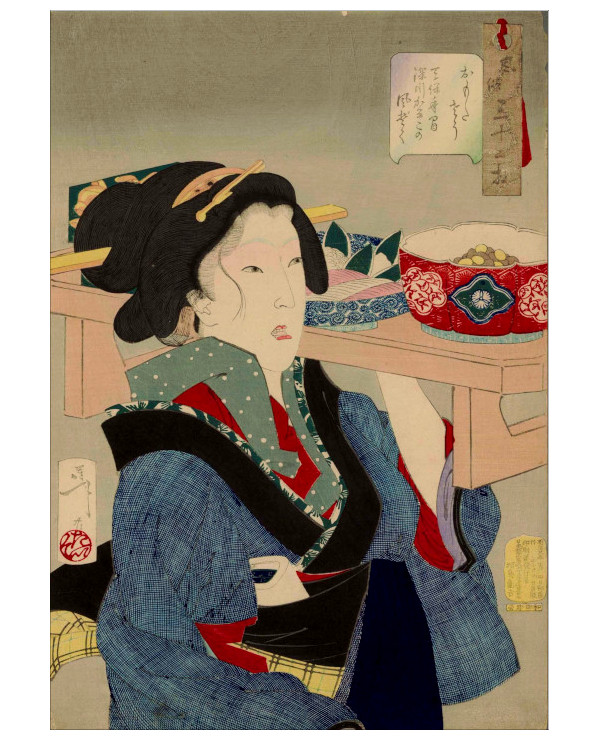

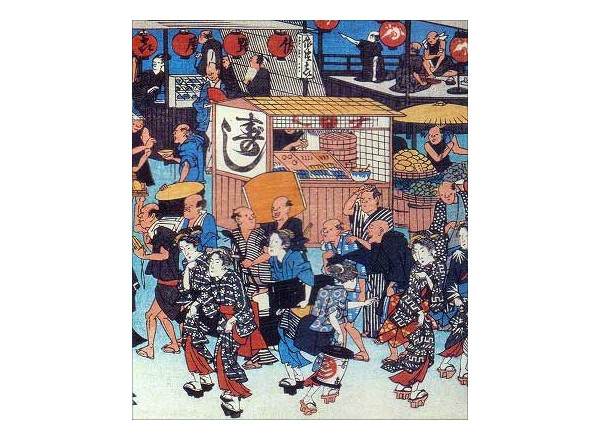

風俗三十二相 おもたさう 月岡芳年画 明治21年(1888) 財団法人味の素食の文化センター所蔵 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 刺身の語源は魚を切り身にして盛り付ける際に、その魚の種類が特定できるように、使った魚の鰭(ヒレ)を切り身に刺し、区別し易くしたのが始まりと云われています。魚をよく知る者ならいざ知らず、詳しくない者にとっては、ヒレが刺して有ろうと無かろうとサッパリ?だと思いますが… また「刺身」を「切り身」と言わないのは、「切る」という言葉が人を「切る」に繋がるという事で、武家社会から嫌われたとされていますが、「切る」のが駄目で、「刺す」のが良いとの理由が???です。察するところ、これは「人を切る」ではなく「腹を切る」に通ずるから避けたのではないかと言う気がします。 因みに、お頭付きの活き造りや、石、竹篭等の「食べることが出来ない」ものを皿に盛るのは、日本料理本来の姿ではありません。 邪道でも美味しそうです ▼ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

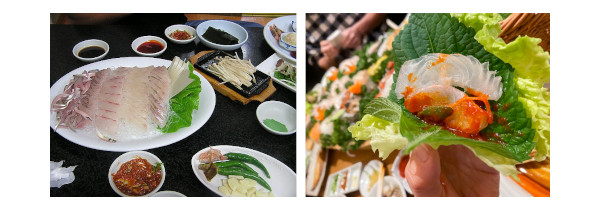

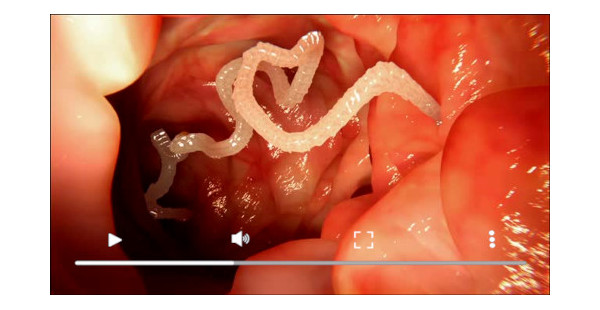

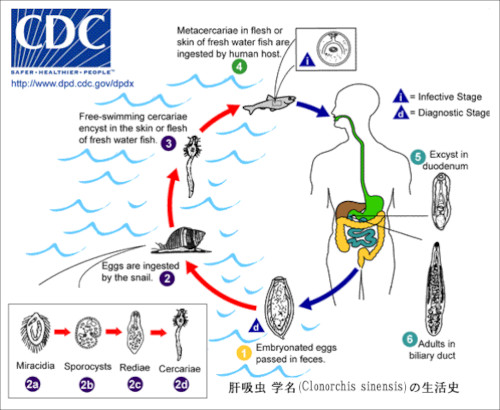

| 一般に刺身は、関東では「お刺身」と言い、関西では「お作り」と言われます。また、関東では赤身の魚が好まれ、関西では白身の魚が好まれる傾向があります。 日本人で刺身を嫌いな人そう多くはありません。四方を海に囲まれ、多種多様な魚介類が新鮮なまま食卓に届けられるからです。刺身は特別な場合を除き鮮度が命です。これが内陸国家だとしたら刺身の文化は誕生しなかった筈です。洗練された盛り付けと調理技術に裏打ちされた刺身は世界に誇れる日本の食文化です。 韓国は生の魚介類を食べる数少ない国の一つです。韓国には有名な「フェ」と言う料理があり、よく日本の刺身料理と対比されて紹介されますが、その味わい方をみる限り、繊細な魚味を楽しむ日本の刺身とは明らかにコンセプトが異なります。皿に盛られた様子は日本の刺身とは似ていますが、食べ方は「和え物」に近いと感じます。▼  中国でも最近は「日本式の刺身」を出すレストランが増え、魚の生食に抵抗感を持たない人が増えて来てはいますが、気持ち悪がって箸を付けない人もまだまだ多いようです。 同村ではもともと生魚を食べる習慣があり、住民の肝吸虫症感染率は30~40%にのぼると見られています。肝吸虫症(肝ジストマ症)は、肝吸虫が肝臓の胆管に寄生する病気で、肝吸虫を持つ淡水魚を生で食べることなどにより感染します。 肝吸虫は人の体内で20~30年生き続け、自覚症状が現れないケースも多く、発見が遅れると肝硬変になる恐れが高くなります。 ▼ サナダムシ((日本海裂頭条虫)の動画素材 クリックで当該サイトへ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| そんな中国ですが、魚を盛んに生で食べていた時代もあったようで、最も古い記録(詩経〉では、 西周時代(紀元前823年)に宣王の重臣、 尹吉甫が北方征伐から勝利して帰国した際、祝宴で細く切った大根を雲のように散らし、その上に薄く切った鯉を盛り付けて出した様が記されています。まさに日本の刺身のルーツと言えなくもありません。 しかしこの記録以降、中国の文献からは魚の生食は姿を消しています。恐らくこれは歴代王朝が全て内陸に位置し、刺身に淡水魚を使わざるを得なかった為に、淡水魚由来の寄生虫病が深刻化したからだと想像できます。 淡水魚は海水魚と比較すると確かに淡白で独特の味わいがあって美味しいものですが、恐ろしい肝吸虫(肝ジストマ)や横川吸虫、広節裂頭条虫等の寄生虫が多く、基本的には生食には向かないことを忘れないで下さい。 養殖されたものは安全だとの話しもありますが、出来るだけ避けた方が賢明でしょう。趣味人で美食家の北大路魯山人(左のサイドバー)が肝ジストマにより命を落としたことは有名です。 ● ウィキペディアによると鱠(なます)はあくまでも文献上は古代中国の膾が先行するが、もともと原始的で単純な料理でもある上、中国では海を化外の地(けがいのち)と呼び、忌み嫌う価値観が存在する事と、肉や野菜を生食する習慣は疫病の流行などで早くに廃れたので、日本の「なます」は独自に発生、発達したと見るのが自然である。」とあります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| これは日本の話しではありませんが、中国の衛生部は2005年5月16日に2004年末までの全国31の省、自治区、直轄市で実施した寄生虫症に関する調査の結果を発表し、この中で血清検査により包虫(エキノコックス)症の陽性反応を示した人が、調査対象のうちの12.04%に上ると発表しました。 調査内容は包虫症が39826人、嚢虫症(のうちゅうしょう)が96008人で、その結果0.58%が陽性、肺吸虫(肺ジストマ)は38209人で、1.71%が陽性、旋毛虫症は93239人で3.38%が陽性、トキソプラズマ症は47444人で7.88%が陽性でした。 農業近代化(人糞使用の減少)のお陰か、農作物などから感染する鈎虫、回虫、鞭虫など土源性寄生虫感染症(1990年実施の第1回全国寄生虫分布調査では土源性寄生虫の感染が5.36億人でしたが、今回は1.09億人で、63.65%減少し1.09億人でした)が大幅に減少した反面、食源性の寄生虫感染率が大幅に増加しています。 肝吸虫(肝臓ジストマ)の感染者は75%も増加し、広東省では182%増と前回調査時(1990年)の2倍弱の増加になっています。また広西省チワン族自治区では164%で、吉林省では630%とそれぞれ増加しました。この吉林省の増加は前回調査時の7倍以上の数値を示しています。 更に、食源性の寄生虫である無鉤条虫は、52.47%増加し、チベット自治区で97%、四川省で98%の増加となっています。無鉤条虫の感染者はチベット自治区、四川省、新疆ウイグル自治区、青海省などの西部地域に集中しており、東部地区の約5倍の感染率となっていることが判明しました。これは西部地域に多い牧畜民が、火の通っていない牛肉を食べて感染したケースが多いと考えられています。 回虫、鞭虫、蟯虫、肺吸虫の感染者は、14歳以下の児童に多く、5~9歳、10~14歳が感染率のピークを形成し、女性の方が男性よりも高い率で感染していました。 食源性寄生虫の感染増加の背景には、食生活のレベル(生活スタイル?)が向上し、外食の機会が増えたことが大きな原因とも考えられています。また、レストラン等の料理がしっかり加熱されていないケースも多々あるようで、これは最近盛んになった淡水魚養殖と無縁ではなく、食の衛生管理と検疫体制構築の遅れが指摘されています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 在中国日本国大使館はホームページで以下のように邦人に注意を促しています。 生食・ペットを介する寄生虫感染症が増加中 (05.05.24) 1.中国における寄生虫感染症の流行状況 中国衛生部は、5月16日、寄生虫感染症の流行状況について、調査結果を発表しました。代表例として肝臓ジストマ病とトキソプラズマ症を紹介します。 (1)肝臓ジストマ病(中国名「肝吸虫症」):感染率は0.58%で、最近4年間に75%増えています。特に、広東省、広西チワン族自治区、吉林省では、15年前に比べ、それぞれ182%、164%、630%増加しています。 (2)トキソプラズマ症(中国名「弓形虫病」):感染率は7.9%です(15省)。 なお、北京青年報によれば、北京市での感染率は、9.6%とされています。 2.症状と感染経路 (1)肝臓ジストマ病 初期には食欲不振、発熱、下痢を生じ、慢性化すると肝硬変になります。 肝臓ジストマ虫は、鯉やワカサギなどの淡水魚の鱗や筋肉内にいるため、これらの感染魚の生食によって感染します。 (2)トキソプラズマ症 感染しても無症状の場合が多く、日本人の成人では7~35%の人に感染歴があるとされています。妊婦が感染した場合、早流産や死産、未熟児の原因となることがあります。 トキソプラズマ虫は、猫の小腸や豚・羊の筋肉内にいます。感染猫の糞便を埃とともに経口摂取したり、感染豚・羊肉の生食により感染します。 3.日常生活の留意点 (1)肝臓ジストマ病:淡水魚の生食を避けて下さい。加熱処理は効果的です。食塩、食酢には予防効果はありません。 (2)トキソプラズマ症:豚・羊の生食を避けて下さい。また、妊娠中は、猫の糞便にも十分注意して下さい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

肝吸虫は寄生した胆管内で1日に約7,000個の卵を産む |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 韓国では冬の風物詩として「ワカサギの踊り食い」なるものがあります。これは捕ったワカサギを活きたままチョコチュジャン(コチュジャンに酢を加えたもの)につけて食べるもので、江原道麟蹄郡の昭陽湖上流で毎年真冬の寒い時期に行われる「ワカサギ祭り」の楽しみの一つです。 この日には全国各地からワカサギを味わう為に多くの人が訪れ駐車場は上の写真のような状態になります。 観光客が喜んで食べる生のワカサギには、肝吸虫が寄生していることがあります。感染すると胆管や胆嚢に寄生し、腹部症状や肝機能障害が現れます。 感染後の症状は、肝内胆管内の虫体の数と感染後の経過期間などで異なり、慢性期には肝硬変、慢性感染例では胆管細胞癌の発症も報告されています。 日本では軽症の肝吸虫症が多く、その症例の殆どが無症状だと云われています。ワカサギ以外での寄生魚類はコイ(鯉)、フナ(鮒)、ウグイ、オイカワ等で、秋田県八郎潟、岡山県児島湾沿岸、琵琶湖湖畔、九州筑後川流域に広く分布しています。日本以外では朝鮮半島、台湾、中国大陸、東南アジア等に分布します。 ■ ワカサギの体腔内より検出された幼条虫プレロセルコイドの同定と文献的考察(PDF) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

刺身料理の普及は、調味料である醤油の登場と無関係ではありません。刺身料理の黎明期であった鎌倉時代には、膾(なます)にしたり、山葵(わさび)酢や生姜(しょうが)酢で食べていたものが、室町時代に入り醤油が登場すると、醤油に山葵を添えて食べることが普通になりました。 しかし、この当時の醤油は非常に高価で、とても庶民の手が届くものではありませんでした。醤油が広まる(特に関東方面では)には、醤油の生産が飛躍的に伸びた江戸末期まで待つ必要がありました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本は縄文の時代から、肉醤(ししびしお)、魚醤(うおびしお)、草醤(くさびしお)の3種の醤が知られ、奈良時代に入ると、新たに中国や朝鮮半島から穀醤(こくびしお)が伝わります。この頃、大陸のものを唐醤(からびしお)、半島のものを高麗醤(こまびしお)と呼び、日本古来からのものとは区別していたようです。 唐醤は主に豆を主原料とする豆醤(まめびしお)で、日本の醤油はこの唐醤を土台に現在の姿に進化したものです。 日本の味噌作りは、1254年に覚心(かくしん・平安時代後期の真言宗の僧)が、南宋から持ち帰った径山寺味噌(ぎんざんじみそ)をコピーすることから始まったとされます。この製造の過程で醤(味噌)から浸み出す汁がとても美味しいことに気付き、「たまり醤油」が生まれたのだと伝えられています。 天正の頃(1580年頃)には、日本で最初の醤油屋とされる玉井醤本舗(和歌山県湯浅町にある経山寺味噌の老舗で当時の製法を今も守り続けています)が創業し、天正16年(1588年)には、紀州から100石の「たまり醤油」が大阪に送られたとの記録があります。これらから判る通り、大阪ではこの頃、醤油が既に一般化されていたと考えられます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

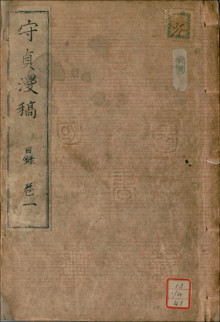

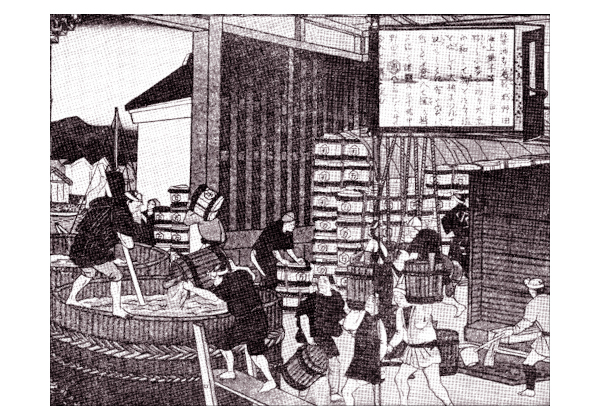

▲ 画像をクリックすると全体図を表示します |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 一方江戸では、関西方面から運ばれてきた醤油を、「下り醤油」と呼び珍重したようですが、高価なもので庶民には全く高根の花でした。 江戸時代も後期に入ると、千葉の野田や銚子で本格的に醤油が生産されるようになり、関西からくる高価な「下り醤油」に対し、「地回り醤油」と呼ばれ、盛んに生産されるようになり、安価で大量に供給されるようになりました。 ここに至って醤油もようやく江戸っ子にも手の届くものになり、それまで山葵酢、生姜酢、たで酢、等の酢を主体にしたものや、※煎酒で食べていた刺身が、醤油に別に山葵を添えると言うスタイルに急激に傾斜して行きます。※いりざけ:酒に鰹節と梅干を入れ煮詰めて漉したもの 「守貞漫稿」(1853年)には、この頃「刺身屋」なる屋台が登場したことが記されています。この屋台では江戸前の鰹(かつお)と鮪(まぐろ)を主に扱い、品質は料理屋よりは劣るが、値段が安く、大変に繁盛したとあります。 この時、お皿持参で買いに行き、好みの刺身を盛ってもらったことにより、刺身の盛り合わせ形式が誕生し、一器一種が基本だった刺身の盛り付けに変化が訪れました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

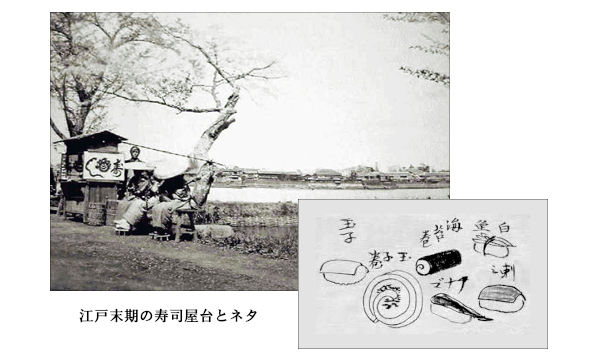

▲ 「鮨」や「鮓」の字が、何時頃から「寿司」になったのかは定かではありませんが、上の街道筋の屋台の写真には「寿し」の二文字が見て取れますので、この時代には「寿し」が既に定着していたと思われます。一説には江戸っ子の「縁起担ぎ」利用した巧妙な宣伝ではなかったかとも云われています。その説によると、「寿司」の「寿」は「ことぶき」と読み、「寿司」の「司」は「つかさどると」読めます。つまり「目出度いことを司る」とも読める訳で、流石は駄洒落と語呂合わせの文化、素晴らしい! ■ 画像をクリックすると守貞漫稿が描いた寿司ネタの拡大画像(上はその一部)を表示します |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

街道筋の茶屋 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

江戸の街では宝永(1704~1710年)の頃まで、街道の立場(たてば)より外には、食事ができる所が全く無く、享保(1716~1735年)の中頃までは、丸の内から浅草観音に行くまでの途中には何も無く、弁当や水筒を持たない者は、大変困ったそうです。 それが宝暦(1751~1763年)前後になると、中橋広小路(中央通りと八重洲通りの交差点辺り)に煮しめを売る店が5,6軒できたとあり。この頃、既に醤油が使われ始めたことが判ります。 また、今川小路(神田の旗本、今川家の屋敷前通り)に蕎麦を売る店が2,3軒でき、寛延(1748~1750年)の頃に奥州街道の道筋の室町、本町(関東大震災後の区画整理で町名改正があり、今の町名の場所ではない)の辺りに2,3軒食べ物やできた程度だったそうです。 今の東京の飲食店がひしめく状態からは想像もできない時代です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

奥州街道の道筋の本町の賑わい ▲ 画像をクリックすると拡大画像を表示します |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 元禄の大火(1703年・水戸様火事) の時に焼け跡で田楽を売り出した者がいて、食べ物に困っていた人々で大変繁盛し、歴々の士もこぞって食べたとの記録があります。 この翌年の飢饉の際には、江戸のあちらこちらに「煮売り」ができたそうで、今で言う「惣菜屋」のはしりです。 商いの形態は3種類で、場所を定めず売り歩く「行商」と、人の集まるところで売る「辻売り」、それと「店」を構える者とがあります。これが江戸の街頭にて食べ物を売った初めで、当然一番早くからあったのが行商だったようです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

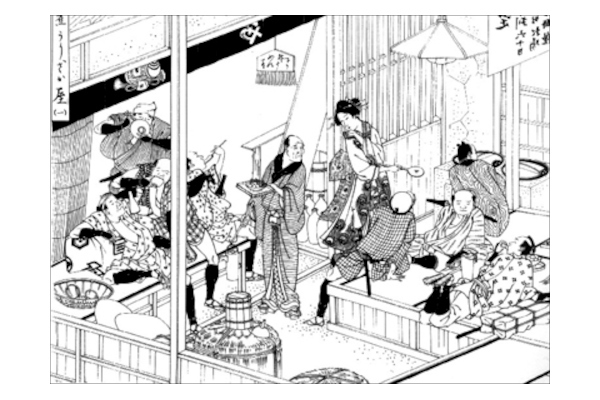

煮売り酒屋 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この「煮売り」が何時頃から始まったかは定かではありませんが、寛文元年(1661~1672年)12年の12月23日に「煮売りの夜商い禁止令」が出ていますので、それ以前にあったことだけは確かなようです。 また、寛文10年の7月には、午後6時以降の煮売りの商いを禁じていますので、この頃には既に「煮売り」の店舗営業が定着していたことも推察できます。「煮売り」を利用した人々は、おおむね一般庶民と階級の低い人達に限られていたようです。 現代では外食産業がしのぎを削る過当競争の時代ですが、当時の「店屋物」は武家は勿論のこと、商家であっても余り歓迎していなかったようで、下賎な者達の食べるものとされ、軽蔑の対象だったようです。 日本の外食文化は、江戸時代前期の浅草は金竜山の奈良茶飯店から始まり、後期には八百善のような高級料亭も誕生するようになります。握り寿司や天麩羅などの料理が次々に生み出されて行った時代です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||