|

||||||||||||||||||||||||

| HOME |

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||

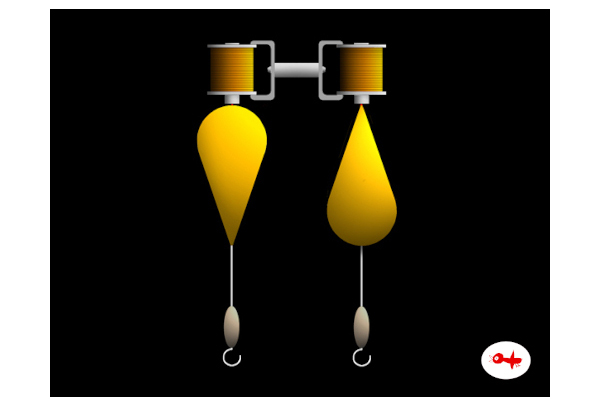

電磁石を利用した落下装置 |

||||||||||||||||||||||||

| はじめに | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

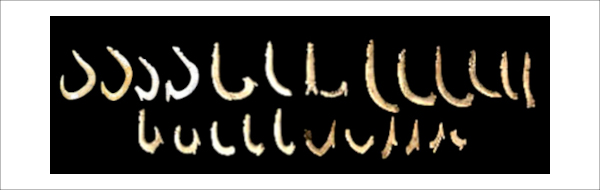

太古の昔から「釣り」は水辺に住む民族にとり、共通の食糧確保の一手段であったと言えます。そしてより効率的な手段を求め、捕獲を専門とする人々の出現で、その技術は大きく発展し、単なる食糧確保から大量捕獲・大量消費へと時代は移ってゆきます。 目覚しい技術発展は、「釣り」を捕獲技術としては甚だ不効率で時代遅れのものとし、「カツオの一本釣り」のような一部の特殊なものを除き、衰退してゆくことになります。然しながら、この目覚しい技術発展は逆に「釣り」を趣味の世界へと変貌させる大きな節目ともなりました。 周囲を海に囲まれた日本では、古来から「釣り」が盛んで、各地の遺跡から多くの漁猟関係品が出土しています。日本の「釣り」に関する技術は大変優れ、世界でも最高水準に達しています。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| 日本ほど多くの優れた釣具が開発され、さまざまな釣法が発展した国もまた稀でしょう。釣り人の代名詞のように使われる「太公望」を生んだお隣中国でも、「釣り」に関しては見るべきものが無いのが現実です。 もっとも中国では元来釣りをする人は稀であったようで、件の太公望も「釣り」をしていたのではなく、針の付いていない糸をたらして「思索に耽っていただけ」と言うのが真相だそうです。 日本では専門技術の急速な進歩や、魚の産卵場所である沿岸沿いでの計画性のない乱獲、水質の悪化等で、「釣り」の対象魚が著しく減少していますが、米国では沖合いはプロの世界、沿岸はアマチュアと、その住み分けがしっかりしています。 釣り人が釣り上げる数などはたかが知れています。資源確保のためにも沿岸沿いに網を入れるのは避けたいものです。しかし、対象魚が少なく、その対象魚も減少しているからといって、釣り人は決して「釣り」を諦めはしません。逆にその少ない対象魚を如何に釣り上げるかの研究を、日々怠らないのが真の釣り好きでしょう。この努力が結果として釣具や釣法のより一層の進歩を促し、「釣り」に於いて日本を世界の最高峰に引き上げています。 最近の釣具の進歩は凄まじいものがあり、今やその技術は頂点を極めた感すらあります。竿はどこまでもしなやかで、粘りがあると同時に、反発力も大きく、魚とのやり取りが楽で、1号の竿で60~70cmのスズキ(荒磯のヒラスズキではありませんので念のため…)と楽々渡り合えます。 ラインもより細く丈夫になり、沈むタイプや浮くタイプ、カラーもさまざま、暗い潮から明るい潮まで、釣り場にあわせた視認性の高いものが自由に手に入るようになりました。 リールも余程の安物でもない限り、ハンドルのガタツキが大幅に改善され、ドラグの滑り出しも良好で、調整も細かく出来るようになっています。またラインのヨレが減ったことで、ライン・トラブルも減少しています。足周りからウェアまで、今や「釣り」の世界は快適そのものになっています。 |

||||||||||||||||||||||||

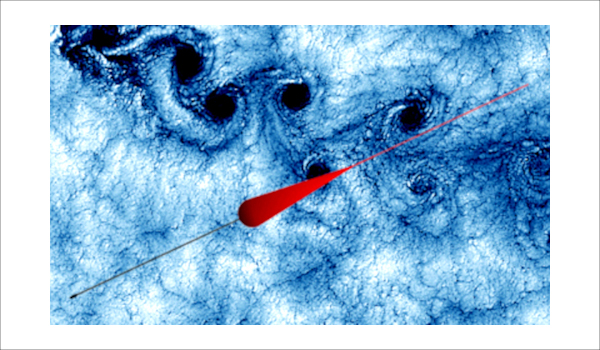

南米チリの沖合いの島に発生したカルマン渦列(NASAのホームページより)とイナバウキ |

||||||||||||||||||||||||

| この進歩の著しい中、唯一進歩から取り残されたのが「ウキ」です。 子供から大人まで、それこそ初心者からベテランまでが楽しめるのが「ウキ釣り」で、荒磯で豪快に消し込まれるウキ、小磯や防波堤で静かに変化するウキ、どれも「ウキ」の動きでアタリをとり、目で確認できます。 ところが、どのタイプのウキが自分の「釣り」に適しているのかとなると、大変に難しいものがあります。その種類も多く、地方地方で特色のあるウキが考案され、発展してきました。その全てが現在の「釣り」に適しているかは、大いに疑問のあるところです。 魚が釣れた合図としてだけの存在で良かった「ウキ」と、警戒心の高くなった魚を相手の「ウキ」よでは、自ずからその意味合いが異なることだけは確かです。 ここでは警戒心の高い魚を対象とした「繊細で豊かな表現が可能なウキ」「波浪中での安定性が高く、引き込まれる際の抵抗が少ないウキ」「視認性が高く鋭敏なウキ」等を、数々の実験を通し得られた結果から、その製作方法に関して紹介したいと思います。 実際に製作するとしても、ウキ作りに関して参考になる書物やサイトは少ないでしょう。何故なら、「ウキ」は単なる合図を送るための一要素としか考えられて来なかったからだと言えます。 私が考案しお勧めするイナバウキは大変敏感です。信じられないと思いますが、全長60cmのウキが小魚のアタリで簡単に消し込まれます。これは大変重要な要素である「前触れアタリ」を簡単に且つ確実に見極めることが可能になるということに他なりません。 |

||||||||||||||||||||||||

Traditional Japanese colors |

||||||||||||||||||||||||