| 緊急警告!ワクチン接種への過度な期待は危険 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| HOME |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| インフルエンザのワクチン接種はインフルエンザ対策の特効薬ではありませんが、「ハイリスク者に接種を勧めることは医師の義務である」とまで言われるようになっています。然しながら接種の有効性となると、まだまだ懐疑する研究者も多く、TV等での医師の不適切な解説や予防方法(マスク・うがい・手洗い等の奨励)が懐疑論に拍車をかけている面も指摘されています。 日本では1994年の予防接種法改正までは,保育園や幼稚園の園児、小中高の生徒を対象にワクチンの集団接種が行われていました。その当時ワクチン接種を児童に義務付けていたのは日本だけでしたが、これは集団生活をする児童の発症率を下げることで地域の罹患率を下げようとの目論見でしたが、思ったような効果が上がらず、今では国民一人一人の疾病予防対策を積み上げることで、社会全体の疾病予防を高める方向にシフトしているようです。 最近では発病と重症化防止効果が期待できるとのことで、接種を受けることが望ましいとされていますが、その有効性に疑問を挟む意見もあることは確かです。実際に日本以外ではワクチンの有効性は論議の対象にされることは稀だそうですが、上気道における増殖が直接発病に関係しますので、接種されるワクチンが不活化ワクチンであれば、「血中抗体」は得られますが局所抗体(粘膜抗体)の生成には全く寄与せず「感染防止効果は期待できない」との批判もあります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

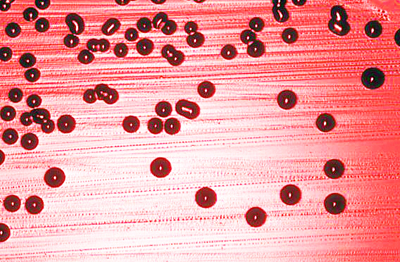

| 自然感染(インフルエンザに罹患するの意)すると、血中抗体と粘膜抗体が同時に作られ、そこで獲得された免疫力は数十年も続き、同タイプのウイルスによる発症を効果的に防止することができます。一方、不活化ワクチンにより強制的に作られた血中抗体は、かなりのスピードで減少することが確認されているようです。接種の効果が現れるまでは通常3~4週間、これを除くと有効だとされる期間は1年にも満たないことになります。 イロイロな型があるインフルエンザウイルスには、それぞれの型に対応するワクチンが求められます。翌年に同じタイプが流行るとの保証はなく、予防接種は毎年行うことになります。 施錠された扉を開くのには施錠したものと同じ鍵が必要になるのと同じです。 用意されるワクチンは、流行するであろう型を「予測」して準備されます。つまり実際に予測された型以外のものが流行すれば、効果は殆ど期待できないのが現実です。 たまに「ワクチンを接種したのに風邪をひいた」と不満を口にする者がいますが、インフルエンザと風邪は別物ですので。ワクチンを接種しても風邪はひきます。インフルエンザはウイルスにより発症し、風邪は細菌(または体調)により発症します。ウイルスは細菌ではありませんおで風邪とは関係ありません。また、インフルエンザ菌(写真下)というのもありますが、これもインフルエンザとは関係がありません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

インフルエンザ菌(これはウイルスではない) Haemophilus influenzae |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ワクチン接種は下記の人をハイリスク群とし、罹患した際の重篤な合併症の出現を軽減させる為に行われます。、 ① 後期の9~10ヵ月の妊婦 ② 5歳未満(特に2歳未満)の幼児 ③ 65歳以上の成人 ④ 基礎疾患を有する者 昨年(2009~2010年)の新型インフルエンザでは、ハイリスク群の者が優先的に接種を受けました。ハイリスク群の中の基礎疾患を有する者とは下記の人を対象とします。、 ① 慢性肺・呼吸器疾患 ② 心疾患 ③ 腎疾患 ④ 肝疾患 ⑤ 血液疾患 ⑥ 免疫異常性の神経疾患・神経筋疾患 ⑦ 代謝異常 ⑧ 免疫力低下の悪性腫瘍 ⑨ 移植経験者 ⑩ 薬剤またはHIVによる発生を含む免疫抑制状態・免疫不全 ⑪ 呼吸機能に影響を与えるさまざまな疾患(例:知的障害や発達障害、脳性麻痺、脊髄神経障害、痙攣性疾患、代謝性疾患、その他の神経筋疾患)の子供 ⑫ 長期滞在型医療施設や慢性疾患治療施設入居者 ⑬ BMI40超の肥満者 ⑭喫煙者 等を指します。 ■ 少し古いデータで恐縮ですが、厚生労働省人口動態統計によると、1995~1999年の5年間でのインフルエンザで亡くなった人は、1995年が1,244人、1996年が166人、1997年が815人、1998年が528人、1999年が1,382人となっています。 最近ではインフルエンザで亡くなるお年寄りも多くなっていますので、厚生労働省の発表する人口動態統計とはいささか矛盾するところもありますが、理由としては主に下の二点が挙げられています・ ① 基礎疾患のある者がインフルエンザで死亡した場合(基礎疾患名が死亡診断書に記載される ② 診断時に病原診断が行われない(死亡診断書に上気道感染、気管支炎、肺炎等の病名が記載される) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| インフルエンザワクチンの有効性は「集団調査では有効性が認められるが個人においては明確でない」,また「接種してもかかる人がいる」等の理由により有効性を疑問視する研究者もいます。有効に働けば「何も起こらず」、また「罹患しても軽い症状で済む」が基本的なワクチン接種による効果です。 余り多くを求めるのは今の段階ではまだ難しいのかも知れません。一人一人が接種することで「爆発的な拡散を効果的に抑え込める」または「抑え込めると思われる」段階なのですから… 世の中にはワクチン接種をせずとも何も無く過ごす人もいれば、接種してもかなり酷い熱を出す人もいます。人それぞれなのです。また罹患しても診察を受けないも人います。有効性を判断するには、観察方法や算出方法等の要素が複雑に絡まりますので、かなり困難を伴う筈です。 欧米ではワクチンの有効性調査に「くじ引き試験」と言う手法(人体実験?)がよく用いられます。「くじ引き試験」は文字通り一般から被験者を募り、ワクチンを接種するグループと、別のものを接種するグループに「くじ引き」で分けます。そして、双方の結果からワクチンが有効か否かを判断します。リスクも伴いますが確実な結果を得られる方法です。しかし日本ではこの方法は許可されていません。 日本でも厚生労働省が承認前の薬剤を、患者や健康な人に投与し、安全性の有無や副作用の種類、程度、発現条件等を確認する試験をお行いますが、突発的な大流行(パンデミック・pandemic )には全く対応できません。日本では治療薬の許認可は時間がかかることで有名です。但し、ワクチンも他の薬剤と同様に対象集団から得られたデータに基づいています。全てを完璧(効果や副作用等の危険性)に保証するような薬品は存在しません。そのようなことを求めると医療は確実に崩壊します。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 昨年の新型インフルエンザの輸入ワクチンは安全性テストを行わずに国民に接種されました。緊急を要していたので止むを得ない面もありました。しかし、ワクチン接種の推進理由として挙げられるインフルエンザ脳症は日本だけに発生していることをご存知でしょうか。乳幼児の脳症には解熱剤が深く関与していりうことは明らかなので、解熱剤を使わない治療法を早急に開発する必要があります。専門家によっては脳症は薬害だとする者さえいます。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

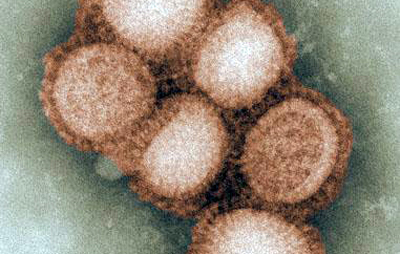

| 一昨年から昨年にかけて大騒ぎした「新型インフルエンザ」は、大きな被害も出さずに終息しました。当時の厚生労働省の枡添大臣は水際作戦と称し、効果を全く期待できない穴だらけの防疫体制を実施しています。単なる個人プレーで人の流れや物流に混乱をもたらせただけで終わっています。マスコミも「どこどこの国で何人が亡くなった」と言うような内容を連日のように報道しました。 米国でもかなりの死者が出たと記憶していますが、元々インフルエンザでは毎年数千人が亡くなる米国と、僅か数百人の被害で済む日本とを安易に比較されたくありません。これは国民健康保険制度のある日本と、全てが自腹の国との医療体制の違いからくるものと考えられます。その辺の事情をを一切報道せず、ただ悪戯に危機感を煽ることに明け暮れた報道の仕方には腹が立ちます。 WHOでは「新型インフルエンザ騒動」が製薬会社が故意に誘導したものでは無いのかとの疑いを持ち、調査に入ったと聞いた覚えがありますが、その後どうなったのかは知りません。本当だったとしても簡単に真相が明かされることは無いでしょうネ。 インフルエンザウイルスは、低温・低湿環境での生存期間(生物学的には生物ではありませんが…)が長く、逆に熱帯の地域では短くなります。従って温暖な日本のような地域では冬期に流行が集中します。そして、多くの人がこの時期に免疫を獲得し、その年の流行は終息に向かいます。蔓延して終息に向かい、その翌年にその変異株が再び流行すると言うパターンです。 一方、熱帯地方では爆発的な流行に至ることは少なく、小規模な集団感染が一年中繰り返される傾向があります。これには高温・高湿な気候が大きく関与しています。つまり、ウイルスの生存も発生の期間も共に短く、その都度変異株による発生を繰り返します。従って獲得し得る免疫も常に異なることが多く、一年中小規模の集団感染を繰り返すことになります。 因みに、下記は管理人のブログ「ウイルスと湿度・温度との関係」(2010/12/18)から転載したものです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| □ 2010/12/18 ウイルスと湿度・温度との関係

インフルエンザウイルスの空気中での生存率(生物学的には生物ではないが…)は、湿度が50%(相対湿度)あると急速に低下するというデータがある。つまり、部屋が乾燥しないように注意することで、感染をある程度は防げる可能性が高まる訳だ。 但し、感染者が直接触れたり、痰や咳のような呼吸器分泌物で汚染された場合は、直ちにアルコールや消毒薬で清掃しておくことが重要だ。充分な湿度があれば生存期間はさほど長くはないので一応はホットできるが、通常の室内環境で2時間以上は生存可能であるとも云われているので、用心に越したことはない。室内に感染者がいれば次々にウイルスを撒き散らす。ちょっとやそっとの手当では全く意味をなさない。 一部のウイルスを除き、一般的なウイルスはエンベロープを纏うことにより、体内に容易に侵入することを可能にした。と同時にこの機能を備えたことにより、石鹸等や洗浄剤、消毒薬等に対する抵抗性はかなり低下したと言える。感染力と引き換えに自己保存能力を捨てたのだ。ある意味「潔さ」さえ感じる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| エンベロープの成分は脂質と蛋白質だ。普通の石鹸やアルコールで簡単に破壊できる。故に殆どの消毒薬が有効だと言える。 ところがこのエンベロープを持たないウイルス「ノロウイルス」は少々厄介だ。手洗いや普通の消毒剤では歯が立たない。唯一塩素系の薬剤のみが効果を示すようだが、最も効果があるのは「温度」だ。湿度はこれには関係ない。 ノロウイルスは、56℃で60分、70℃で5分、100℃では1分で不活性にできると云われている。つまり 感染者の嘔吐物の清掃後はドライヤーで一定時間以上加熱すれば良い言うことになる。また、物質表面の生存率(乾燥状態)では、4℃で60日間以上、20℃で21~28日間と逞しいが、37℃では何と24時間以内でアウトになるらしい。身内に感染者が出たら、徹底的に滅菌(菌では無いが…)するか、暫く留守にするのが賢い。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Traditional Japanese colors |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||